L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

6 décembre : le défilé de la Saint-Nicolas à Nancy

Que reste-il de la Saint-Nicolas depuis le passage du Père Noël ? Fête traditionnelle lorraine, c’est à Nancy que la Saint-Nicolas est fêtée avec le plus de faste : défilés, musique et animation touristique, chaque année autour d’un thème différent tiré d’une page d’histoire de la Lorraine…

Fête traditionnelle lorraine, c’est à Nancy que la Saint-Nicolas est fêtée avec le plus de faste : journées de liesse populaire, de défilés, de musique, de chars, de bonbons, chaque année autour d’un thème différent tiré d’une page d’histoire de la Lorraine.

Le parcours du défilé de la Saint-Nicolas à Nancy suit un trajet classique dans le centre-ville : les chars s’élancent de la place Carnot pour arriver jusqu’à la place Stanislas de Nancy, en passant par les places Saint-Epvre et de la Carrière. C’est là que le public attend l’apparition de ce cher Saint Nicolas, en haut de l’Hôtel de Ville de Nancy. Des projections vidéo et lumineuses sur la façade de cet imposant bâtiment du XVIIIe siècle sont aussi au programme de ce défilé festif.

Cette tradition qui remonte à 1457, est inscrite à l’inventaire national du Patrimoine culturel immatériel. Officiellement, la Saint-Nicolas est le 6 décembre, mais à Nancy la fête se déroule le premier week-end de décembre.

Nicolas, ancien évêque de Myre au IVe siècle, est célébré dans tout le monde germanique de la Lorraine aux Pays bas et à l’Autriche en passant par l’Allemagne… Son culte se retrouve aussi en Pologne, en Italie, en Grèce, en Russie…

Au Xe siècle, la ville lorraine de Port a hérité d’une relique du saint. Devenue Saint Nicolas-du-Port, la cité s’est ensuite dotée d’une grande basilique, d’où part chaque 6 décembre, une procession à travers la ville. Au XVe, le duc de Lorraine René II, chassé de ses terres par les Bourguignons tentait de récupérer son duché avec l’aide des Suisses. À la veille de la bataille contre Charles le Téméraire, il annonça que s’il gagnait la bataille, il mettra la Lorraine sous le protectorat de Saint-Nicolas. La bataille de Nancy a lieu le 5 janvier 1477. Les troupes de René II ont surpris les Bourguignons, l’emportèrent et tuèrent Charles le Téméraire. Depuis cette victoire inespérée, les Lorrains vouent un culte à saint Nicolas. Il est particulièrement célébrée à Nancy, capitale de la Lorraine.

Quant au père fouettard qui accompagne Nicolas, sa légende est née à Metz, en 1552, alors que la cité était occupée par les troupes de Charles Quint. C’est la corporation des tanneurs de la ville qui a créé le Père Fouettard qui « tannait les fesses » des jeunes gens désobéissants. Le personnage symbolisait l’occupant. Depuis, la tradition fait distribuer par saint Nicolas des récompenses aux enfants sages et des coups de triques par le Père fouettard.

Jusqu’à une époque récente, en Lorraine et dans le reste du monde germanique, Saint Nicolas était censé passer dans la nuit du 5 au 6 décembre pour déposer des cadeaux pour les enfants. Des présents devaient être laissés près de la cheminée pour le remercier. Cette coutume a été reprise pour construire la légende du Père Noël. Au cours du XXe siècle, la fête de la Saint-Nicolas a été largement phagocytée par la célébration de Noël, devenu une fête mondialisée. Les petits Lorrains reçoivent désormais leurs cadeaux le 25 décembre et se contentent d’un saint-nicolas en pain-d’épice, le 6 décembre.

D’autres traditions, en Italie ou en Espagne, ont elles aussi subi le rouleau compresseur du Noël international tel qu’il a été formaté au cours du dernier siècle.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 décembre 2025

Sur la place Stanislas de Nancy

3 décembre : François-Xavier, le basque voyageur

C’est jour de fête et de célébration aujourd’hui à Goa (Inde) où la population, toutes religions confondues, vient honorer les reliques de François Xavier. Pour les catholiques, il est à la fois le saint patron des missionnaires, du tourisme, de la langue langue basque, de la Navarre et de la Mongolie…

C’est jour de fête et de célébration aujourd’hui à Goa (Inde) où la population, toutes religions confondues, vient honorer les reliques de son saint-patron, conservées dans l’église du Bon-Jésus. Mais l’exposition des reliques de saint François Xavier n’a lieu que tous les dix ans et elle attire pendant un mois et demi des millions de pèlerins (la prochaine est prévue en 2034). Rarement homme, à son époque, aura voyagé autant que François Xavier, ce qui lui vaut, pour les catholiques, d’être à la fois le saint patron des missionnaires, du tourisme et de... la Mongolie.

Né en 1506, en Navarre dans une famille noble, c’est au cours de ses études de théologie à la Sorbonne qu’il rencontre Ignace de Loyola. Ensemble ils fondent la Compagnie de Jésus (les Jésuites) en 1534. Puis François-Xavier est ordonné prêtre en 1537. Trois ans plus tard, il embarque pour Goa ville indienne à partir de laquelle il parcourra, dix ans durant, une partie du sous-continent indien et de l’Asie du Sud-Est, jusqu’à Taïwan et au Japon. Partout, il établit des communautés chrétiennes. Il meurt en 1552 et l’on dit qu’il aurait prononcé ses dernières paroles dans sa langue maternelle, le basque. C’est pour cette raison que le 3 décembre est aussi la fête de l’euskara, la langue basque.

La Journée internationale de la langue basque (Euskararen Nazioarteko Eguna) a été institutionnalisée en 1995 par le gouvernement basque espagnol et l’Académie basque. C’est un peu la fête nationale du Pays basque depuis que la fête du 25 octobre a été abolie.

La Saint-François-Xavier est aussi la Journée de la Navarre (Día de Navarra). François-Xavier fut officiellement proclamé saint patron de la Navarre en 1624 ; et son copatron, avec saint Firmin (San Fermín) en 1657. En 1985, le parlement de Navarre déclara officiellement le 3 décembre, Journée de la Navarre. Mais sans en faire un jour chômé.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 décembre 2025

Un 3 décembre, dans une rue de Saint-Sébastien, au Pays basque

13 novembre : la commémoration du terrorisme

Lors d’une grande cérémonie où la musique a toute sa place, l’hommage aux victimes du 13-Novembre se déroule dans le nouveau jardin du souvenir aménagé derrière l’Hôtel de Ville de Paris. La mémoire du terrorisme s’institutionnalise.

Lors d’une grande cérémonie où la musique a toute sa place, l’hommage aux victimes du 13-Novembre se déroule dans le nouveau jardin du souvenir aménagé derrière l’Hôtel de Ville de Paris, en présence d’Anne Hidalgo et d’Emmanuel Macron. Six stèles de granit y symbolisent chacun des lieux des attentats du 13 novembre 2015 (le Stade de France à Saint-Denis, La Belle Équipe, Le Petit Cambodge et Le Carillon, La Bonne bière et Casa Nostra, Le Comptoir Voltaire et Le Bataclan à Paris). C’est sur ces stèles qu’ont été gravés les noms des 132 victimes. Un espace de mémoire et de recueillement a également été aménagé place de la République, pour une semaine, afin que chacun puisse déposer un message, une fleur ou toute autre participation au deuil collectif.

Notre Histoire est parsemée d’attentats qui visaient principalement les dirigeants, l’idée de cibler volontairement la foule anonyme remonte à un demi-siècle. L’attaque contre le Drugstore Publicis Saint-Germain-des-Prés, en plein cœur du 6e arrondissement, le 15 septembre 1974, avait marqué les esprits : une grenade lancée dans la foule (2 morts, 34 blessés).

Notre mémoire, heureusement ne les retient pas toutes : il a eu 80 attaques meurtrières dans Paris au cours du demi-siècle. Qui se souvient de l’attentat du boulevard Sébastopol, en juin 1976, qui fit quatre morts ? Il était le fait d’une « brigade révolutionnaire » qui a visé une agence d’intérim pour dénoncer la précarisation de l’emploi. Aucune plaque ne rend hommage aux victimes, on a même oublié l’adresse exacte de l’attentat.

Les premières plaques commémoratives apparaissent avec les attentats antisémites de la rue Copernic (16e) et le 9 août 1982 contre le restaurant Jo Goldenberg, rue des Rosiers (4e), elles sont le fait d’organisations juives. Le restaurant avait pendant des décennies, conservé la trace des impacts de balles sur sa vitrine, le magasin de vêtements qui lui a succédé en 2010 a tout effacé.

Le Grand Véfour (1er arrond.), autre restaurant parisien ciblé par un attentat, en 1983, n’a cultivé aucune mémoire visible sur place. Françoise Rudetski, l’une des victimes d’Action directe, est à l’origine de l’association SOS Attentats, qui a permis de faire advenir la prise en charge des victimes du terrorisme par les pouvoirs publics. C’est cette association qui fera placer en 1989, une plaque à la mémoire des victimes de l’attentat islamiste de la rue de Rennes (6e), qui a eu lieu trois ans plus tôt.

Finalement, sur décision du président Macron, un Musée-mémorial du terrorisme, devrait voir le jour en 2027 dans le 13e arrondissement. Le musée sera consacré à l'ensemble des victimes et des actes de terroristes depuis 1974, date de l’attentat du drugstore Publicis.

Dans d’autres pays, on célèbre aujourd’hui la Journée mondiale de la gentillesse. Elle aurait pu servit d’antidote au 13-Novembre français. Mémoire de l’horreur et éloge de la gentillesse n’étaient si antagonistes. Les Français ont relégué cette dernière à une autre date (3 novembre) où elle ne ne bénéficie pas de l’élan mondial. Dommage.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 12 novembre 2025

Logotype dont le slogan et le graphisme est dérivé de celui, créé par Joachim Roncin pour la mobilisation « Je suis Charlie »

7 novembre : 366 ans après, le traité des Pyrénées divise encore

Chaque année, le 7 novembre à Perpignan, c’est la Diada de Catalunya Nord. Des centaines de manifestants, parfois des milliers, se rassemblent place de Catalogne pour dénoncer un traité vieux de 366 ans et formuler des revendications culturelles.

Chaque année, le 7 novembre à Perpignan, c’est la Diada de Catalunya Nord. Ce soir le Casal de Perpinyà ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle. Au programme : châtaignes, vin nouveau et, surtout, le concert de Dos Pardalets. Le grand rassemblement annuel, place de Catalogne pour dénoncer un traité vieux de 366 ans, aura lieu demain, 8 novembre à partir de 16 heures.

Le Traité des Pyrénées a été conclu entre la France et l’Espagne le 7 novembre 1659 pour mettre fin à 25 ans de guerre entre les couronnes de France et d’Espagne. Le traité a été signé sur un territoire demeuré neutre entre les deux pays jusqu’à nos jours, l’île des Faisans sur le fleuve Bidassoa qui sépare les deux pays. Les monarques étaient représentés par leurs premiers ministres, Mazarin et don Luis de Haro. On pourra noter que cette frontière entre les deux pays est de loin la plus ancienne.

Les catalanistes dénoncent aujourd’hui un traité des Pyrénées qui a séparé la Catalogne en deux. Ils déplorent le déclin de la Catalogne française (le Roussillon), en proie au chômage, dont la capitale, Perpignan est tombée dans l’escarcelle de l’extrême droite. Cette situation contraste avec le dynamisme de Barcelone et de la Catalogne. Faute d’une indépendance de la Catalogne, peu probable, et de la modification d’une aussi vieille frontière (une des plus anciennes d’Europe), encore moins probable, les militants régionalistes réclament un statut d’autonomie comparable à celui de la Corse. Le manifeste de la Diada réclame de nouveau un statut particulier pour la Catalogne Nord, la ratification par l’État français de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et dénonce les entraves que met l’État à l’essor du développement de l’enseignement en catalan sur le territoire. Les manifestants réclament aussi l’ouverture des frontières au col de Banyuls et en Cerdagne, au nom du droit de la libre circulation des personnes en Europe. #DiadaCatNord

Depuis qu’en 2020, elle a été remportée par l’extrême droite, la municipalité de Perpignan tente de freiner au maximum toute fête ou célébration catalaniste.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 novembre 2025

“Effaçons le traité des Pyrénées”

29 octobre : ne pas oublier Mehdi Ben Barka et Robert Boulin

Il y a 60 ans, Mehdi Ben Barka, était enlevé boulevard Saint-Germain, à Paris par des policiers français et conduit dans une villa appartenant à un truand. Il n’est plus réapparu. Le corps n'a jamais été retrouvé. Celui de Robert Boulin, autre disparu du 29 octobre, a été retrouvé, mais son assassinat a été maquillé en suicide…

En ce jour anniversaire de la disparition de Mehdi Ben Barka, un rassemblement se produit devant la brasserie Lipp, 151 boulevard Saint-Germain, à Paris, lieu de son enlèvement par des policiers français. Il fut conduit dans une villa de Fontenay-le-Vicomte, dans l’Essonne appartenant à un truand. Chaque année, il est d’usage de se retrouver à 18 heures sur le lieu même où il a été vu pour la dernière fois. Il n’est plus réapparu. Le corps n'a jamais été retrouvé (tout comme celui de Jamal Khashoggi disparu au consulat saoudien d’Istanbul en octobre 2018).

Dans le cas de Ben Barka, c’était il y a 60 ans, jour pour jour, le 29 octobre 1965. On sait aujourd’hui que l’opération a été menée avec la complicité des services marocains venus spécialement à Paris. L’affaire n’a pas été totalement élucidée. Le sera-t-elle jamais ? Mehdi Ben Barka était le principal opposant politique au roi Hassan II dont le régime virait nettement à l’autoritarisme. Leader tiers-mondiste et panafricaniste, il pouvait gêner les intérêts français en Afrique. Sa famille ne cesse de dénoncer une absence de volonté des deux pays pour faire éclater la vérité. Le sit-in de ce jour est organisé par l’Institut Mehdi Ben Barka-Mémoire Vivante, avec le soutien de nombreuses associations marocaines et européennes des droits de l’homme. Une nouvelle instruction a été lancée, à l’initiative d’un juge français, en 2005, quarante ans après les faits. Elle est toujours en cours !

Rhita Bennani, la veuve de Mehdi Ben Barka est décédé à Paris, le 26 juin 2024, à l’âge de 92 ans. Elle et ses enfants demandent depuis des décennies ce qui est arrivé à leur mari et père, et où se trouve sa sépulture. Ils espèrent qu’Emmanuel Macron reconnaisse enfin la responsabilité de la France, comme il l’a fait dans le cas de Maurice Audin. « Le secret-défense ne doit pas servir à couvrir des erreurs ou des dérapages des services dans des cas où il y a eu mort d’homme. Les familles ont le droit de savoir et il faudrait s’interroger sur ce point » explique Bachir Ben Barka qui a lancé un nouvel appel au président français et au roi du Maroc.

D’autres familles sont concernées : celle de Robert Boulin, assassiné en 1979, également un 29 octobre. Initialement classée comme un suicide, l'affaire a été rouverte en 2015 pour « enlèvement » et « assassinat » suite aux nombreuses incohérences relevées. Il y a cinq ans, le 29 octobre 2019, 14 journalistes ayant enquêté sur la mort de Robert Boulin ont adressé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, demandant la déclassification des archives des services de renseignement français et américains concernant cette affaire. Le 29 octobre 2024, Fabienne Boulin Burgeat, la veuve de l’homme politique assassiné, s’est rendue une nouvelle fois au Tribunal de Versailles pour demander à la juge d'instruction en charge du dossier Boulin, "ce qu'elle compte faire" à la lumière des avancées récentes.

On peut aussi citer l’affaire du juge Bernard Borrel, tué à Djibouti en 1995 ; celle des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Vernon, tués au Mali en 2013 ; celle des victimes du Bugaled Breiz (5 morts), ce chalutier breton qui a coulé subitement en 2004 ; celle des victimes du crash du vol Ajaccio-Nice (95 morts) en 1968 ou encore de celle de l’explosion de la Maison des Têtes (13 morts) à Toulon en 1989. Le classement d’un dossier en secret-défense empêche sa consultation avant cent ans !

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 octobre 2025

photo B. Teissier

15 août : l'Assomption, ancienne fête nationale de la France

En France, le 15 août est devenue la fête nationale en 1688, suite à un vœu de Louis XIII et le demeurera jusqu’en 1830 (exception faite de la période révolutionnaire), et même en 1869.

L’Assomption est une fête mariale du calendrier liturgique des catholiques mais ce fut aussi une fête nationale.

En France, le 15 août est devenue la fête nationale en 1638, suite à un vœu de Louis XIII et le demeurera jusqu’en 1830 (exception faite de la période révolutionnaire). Pour s’approprier cette tradition, Napoléon Ier n’a pas hésité à instaurer en 1806 une Saint-Napoléon (qui n’existe pas dans le martyrologue du Vatican) et à la placer le 15 août. L’objectif était d’orienter cette fête sur le culte sa personne, par chance, Napoléon Bonaparte était né... un 15 août de 1769.

Sous Louis-Philippe, on célébrait les Journées des 27, 28 et 29 juillet, ainsi que la Saint-Philippe (1er mai).

Le Second Empire rétablit le culte de la Saint-Napoléon, le 15 août. Ce sera à nouveau la fête nationale de la France, jusqu’en 1869. Aujourd’hui, seule la ville d’Ajaccio continue à célébrer, ce jour-là, l’enfant du pays. En 1880, la fête nationale a été placée le 14 juillet, elle demeure à cette date.

Du point de vu religieux, c’est la principale fête mariale du calendrier liturgique catholique aussi bien qu’orthodoxe (ces derniers parlent de Dormition plutôt que d’Assomption). Processions, méditations, rassemblements, messes vont se succéder en France où l’on ne compte pas moins d’un sanctuaire marial par diocèse. L’Assomption célèbre tout à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le couronnement de la Vierge. Célébrée dès le IVe siècle à Antioche puis, le siècle suivant, en Palestine, la fête de l’Assomption a été fixée au 15 août par l’empereur byzantin Maurice (582-603). En 813, cette date a été adoptée par l’Empire de Charlemagne. Mais, ce n’est qu’en 1950 qu’elle deviendra un dogme dans l’Église catholique de Rome alors qu’il n’y a pas de base scripturaire l’attestant. Cette fête ne repose, en fait, que sur la tradition populaire. D’ailleurs, les calvinistes et les luthériens rejettent ce dogme. Quant aux méthodistes, ils ne vouent aucun culte à la Vierge.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 août 2025

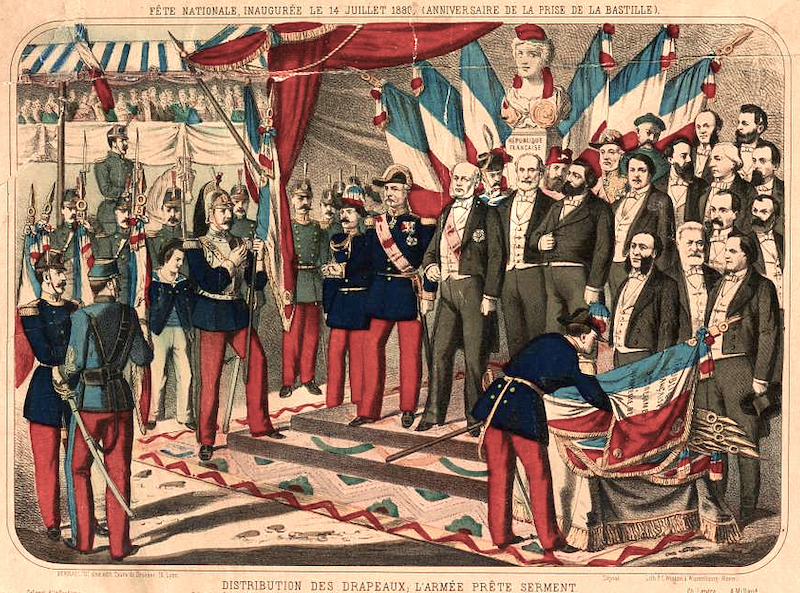

14 juillet : la fête nationale française à interpréter librement

La commémoration de la prise de la Bastille, forteresse symbole de l’arbitraire royal, le 14 juillet 1789 ou celle de la Fête de la fédération du 14 juillet 1790, c’est au choix, la loi de 1880, instaurant la fête nationale de la France, ne le précise pas, laissant prudemment à chacun, de gauche ou de droite, la célébration soit d’une révolution contre le monarque, soit d’un moment de la concorde nationale. Mais est-ce vraiment une question que l’on se pose en participant au bal du 14-Juillet ou en se pressant pour admirer le feu d’artifice local ?

« Bastille Day » disent les Anglo-Saxons en parlant de la fête nationale française, pourtant la loi de 1880 instaurant la célébration du 14-Juillet comme fête nationale ne précise pas qu’il s’agit de commémorer la prise de la Bastille, épisode symbolique, parmi d’autres, de la Révolution française. Lors de la première célébration, celle de 1880, aucune allusion n’est faite à l’évènement. Les monarchistes, qui étaient encore très nombreux à la Chambre des députés, ne voulaient pas en entendre parler . Pour que les républicains les plus conservateurs apportent leur voix à un tel choix de date, on leur a vendu la commémoration de la Fête de la fédération, le 14 juillet 1790. Cette fête populaire avait été organisée un an juste après la prise de la Bastille, afin de célébrer la concorde nationale. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes sur le Champ-de-Mars à Paris pour voir les gardes nationales de tout le pays défiler, malgré la pluie. À la gauche de l’échiquier politique, on n’en démordait pas, c’était bien la prise de la Bastille, forteresse symbole de l’arbitraire royal, qui était fêtée le 14 juillet. Mais, le flou de la loi permet à chacun d’imaginer ce qu’il veut.

« La chute de la Bastille, c'est la chute de toutes les Bastilles […], s'exclame Victor Hugo à l'Assemblée à la veille du vote de la loi […]. Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages, c'est la fête de toutes les nations. »

Cela dit, malgré cette souplesse dans l’interprétation, certaines municipalités de l’ouest, restées monarchistes (jusqu’à un tiers d’entre elles dans certains départements comme la Vendée ou le Maine-et-Loire), ont longtemps refusé d’organiser les festivités de la fête nationale. Il faudra attendre la Première Guerre mondiale et la mobilisation nationale contre l’ennemi, pour que le 14-Juillet devienne la fête nationale populaire incontestée qu’elle est aujourd’hui.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 juillet 2025

9 juin : la mémoire des pendus de Tulle

Le 9 juin 1944, la division Das Reich, après une rafle des hommes et une matinée de tri, pend 99 hommes aux balcons du quartier de Souilhac, à Tulle (Corrèze) et en déporte, 149 autres à Dachau. 101 d’entre eux ne reviendront pas.

Le 9 juin 1944, la division Das Reich, après une rafle des hommes et une matinée de tri, pend 99 hommes aux balcons du quartier de Souilhac, à Tulle (Corrèze) et en déporte, 149 autres à Dachau. 101 ne reviendront pas. Le lendemain, 10 juin, aura lieu le massacre d'Oradour qui a plus profondément encore marqué les mémoires.

Ce massacre a été ordonné par le général SS Heinz Lammerding. En 1953, celui-ci sera condamné à mort par contumace, en France, mais l'Allemagne de l'Ouest ne l'extradera jamais ni ne le jugera. Outre le massacre de Tulle, celui-ci est aussi responsable de ceux d'Oradour-sur-Glane et d’Argenton-sur-Creuse en 1944. Il est mort en 1971 à Bad Tölz, haut lieu de la culture SS, en 1971. Ses funérailles ont rassemblé plusieurs centaines d'anciens officiers nazis. Il dirigeait la division Das Reich qui avait œuvré sauvagement dans les Balkans et sur le Front de l’Est. Heinz Lammerding avait pour mission de réduire les maquis de Corrèze alors que le débarquement allié en Normandie venait juste d’avoir lieu. En fait de combattants, ses victimes ont principalement été des populations civiles.

Des tresses de fleurs sont accrochées aux balcons et aux réverbères, là où les victimes ont été suppliciées. Dans l'après-midi, comme chaque année depuis 1988, François Hollande qui a été maire de Tulle, prend part aux commémorations.

Les cérémonies d'hommage, initialement limitées au 9 juin s’étendent sur trois jours : le 7 juin, dépôt de gerbes près de la gare où furent assassinés les gardes-voies et au cimetière de Puy-Saint-Clair, où sont enterrés les maquisards tombés lors de la tentative de libération de la ville ; le 8, hommage aux membres du personnel de l'usine de la Marque victime des Allemands ; enfin, le 9 une marche silencieuse qui relie le quartier de Souilhac au monument de Cueille.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 juin 2025

24-25 mai : le pèlerinage des Saintes-Marie-de-la-Mer

Aux Saintes-Marie-de-la-Mer, en Camargue, le 24 mai, c’est le pèlerinage gitan honorant sainte Sara, la patronne des gens du voyage. Demain, 25 mai, ce sera au tour des saintes Marie Jacobé et Marie Salomé à être conduites à la mer entourées de milliers de pèlerins et touristes.

Ce 24 mai, aux Saintes-Marie-de-la-Mer, en Camargue, c’est le pèlerinage gitan qui débute par une messe à 10h. Dans l’après-midi, à 15h30, on conduit en procession jusqu’à la mer, la statue de sainte Sara, la patronne des Gitans.

Demain, 25 mai, à 11 heures, on transportera sur une barque les saintes Marie Jacobé et Marie Salomé tandis que l’évêque, à bord d’une autre barque, bénira la mer, le pays, les Gitans et les autres pèlerins présents avant de célébrer une messe en l’église Notre-Dame-de-la-Mer. À 15h30, c’est la cérémonie de la Remontée des Châsses des saintes.

Le lundi 26 mai est la Journée à la mémoire du marquis de Baroncelli : messe en provençal, abrivado, cérémonie à son tombeau, spectacle camarguais aux arènes… C’est Folco de Baroncelli qui est a inventé la “tradition” qui se joue chaque 24 et 25 mai aux Saintes-Maries, on lui rend hommage.

Chaque année, du 24 au 26 mai, la cité camarguaise vit au rythme de ce grand pèlerinage rassemblant plusieurs milliers de personnes dans l’église, les rues et sur les plages des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Ce lieu ce pèlerinage est très ancien, bien antérieur au christianisme et à l’arrivée des Tziganes. Ces derniers sont apparus dans la région au XVe siècle mais leur participation aux festivités locales ne remontent qu’au milieu du XIXe et encore. Les gens du voyage n’ont eu pleinement accès à l’église qu’en 1921. Longtemps, le pèlerinage resté discret. C’est l’arrivée du chemin de fer, en 1892, qui lui a donné une autre dimension, rassemblant jusqu’à 40 000 personnes certaines années.

Il faut attendre 1935, sur demande du marquis de Baroncelli-Javon, pour que l’Église accepte que le 24 mai les Gitans puissent porter procession jusqu’à la mer, la statue de Sara, sainte patronne des gens du voyage et servante des deux autres saintes, pour l’immerger partiellement. Longtemps réticente face à ce folklore, l’Église, à présent, joue pleinement le jeu. Depuis 1993, on organise le soir du 24, une veillée de prière.

En même temps le pèlerinage a pris aussi une tournure touristique cultivant la culture camarguaise. Aujourd'hui on compte entre sept et dix mille Gitans pour quatre à cinq mille pèlerins, visiteurs et touristes venus des départements voisins ou de plus loin, en raison de la forte médiatisation de l’événement.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mai 2025

(photo Fiore S. Babato)

12 mai : jour de deuil pour les harkis

Il y a soixante-trois ans, quelques semaines après les accords d’Évian qui mettaient fin à la guerre d’Algérie (18 mars 1962), le gouvernement français décidait d’abandonner les soldats arabo-berbères qui avaient rejoint les rangs de l’armée française pendant la guerre d’Algérie.

Il y a soixante-trois ans, quelques semaines après les accords d’Évian qui mettaient fin à la guerre d’Algérie (18 mars 1962), le gouvernement français décidait d’abandonner les soldats arabo-berbères qui avaient rejoint les rangs de l’armée française pendant la guerre d’Algérie.

Ces supplétifs, appelés harkis, ont été engagés pour diverses raisons, certains de forces, d’autres volontairement, aux côtés des soldats de l'armée française dans la lutte contre les mouvements indépendantistes algériens, essentiellement le FLN dont l'armée l'ALN combattait dans les maquis. Harki est un mot qui vient de l'arabe harka désignant un groupe « en mouvement ».

« Le 12 mai 1962, par un simple télégramme, le gouvernement français scelle le sort de ces hommes et de leurs familles. Ce jour-là, Pierre Messmer, ministre des armées, interdit toute initiative individuelle pour le rapatriement des harkis et menace de sanctionner les militaires qui désobéiraient.

Le 16 mai, Louis Joxe, ministre d’Etat en charge des affaires algériennes, annonce à son tour le renvoi en Algérie des « supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général de rapatriement » (à partir du 20 mai). Il demande « d’éviter de donner la moindre publicité à cette mesure ».

Malgré ces intimidations et cet ultimatum, environ 43 000 personnes arrivent en France grâce au dévouement de militaires français, qui mettent en place des filières semi-clandestines, voire clandestines. Jour après jour, ils accueillent dans les casernes françaises ces hommes dont les autorités civiles ne voulaient plus. Souvent accompagnés de leurs familles, qu’il fallait également protéger des persécutions qu’elles subissaient. » (extrait d’une tribune de descendants de harkis, Le Monde, 12 mai 2021)

Les autorités françaises sont très opposées à l’idée que ces soldats qui ont combattu aux côtés de l’armée française soient exfiltrés vers la France pour échapper au massacre par des membres du FLN. Le 12 mai 1962, en effet, ordre a été donné aux autorités militaires françaises à Alger d'abandonner les harkis et leurs familles à leur propre sort sur le sol algérien. La nationalité française leur est retirée dès le 12 juillet. Et quand finalement, sous la pression de certains militaires, le ministre Pierre Mesmer demande leur rapatriement, c’est le président De Gaulle qui s’y oppose. Des dizaines de milliers d’entre eux seront massacrées au cours des premiers mois d’indépendance de l’Algérie. L’appel du FLN à la vengeance est tel que les massacres incluent parfois des femmes et des enfants. Les historiens estiment à quelque 80 000 à 150 000 le nombre de morts.

Si un certain nombre de harkis ont pu tout de même rejoindre la France avec leur famille, c’est grâce à la désobéissance de militaires qui ont refusé d’abandonner leurs hommes. Ceux arrivés en France sont relégués dans des camps et surveillés. 42 500 harkis, avec leur famille, peuvent s'établir en France métropolitaine sur un nombre total de supplétifs évalué entre 200 000 et 250 000. Quelque 40000 autres parviennent à rejoindre la France par des filières semi-clandestines ou clandestines. Au total, entre 80 000 et 90 000 personnes arrivent en France selon certaines estimations, pour la majorité entre 1962 et 1965.

Les présidents Sarkozy et Hollande ont reconnu la responsabilité du gouvernement français dans « l'abandon » des harkis. Le 20 septembre 2021, le président Macron demande « pardon » aux harkis en reconnaissant leur « singularité dans l'histoire de France ». Chaque 25 septembre des cérémonies ont eu lieu partout en France en hommage aux harkis.

À partir de 2012, à l’initiative d’association locale, des commémorations de l'abandon des harkis sont organisées, un peu partout en France, chaque le 12 mai. Cette Journée de l’abandon n’est pas encore une journée nationale comme le réclament les associations de descendants de harkis.

Avec leurs enfants et petits-enfants, les harkis représentent quelque 600 000 Français.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 mai 2025

Unité de harkis - photo : ministère des Armées

25 avril : les Australiens et Néo-Zélandais se souviennent de la Grande Guerre

L’ANZAC Day est une journée très importante pour les Australiens et Néo-Zélandais, une date constitutive de leurs identités nationales, d’où la persistance et même l’amplification, depuis plus d’un siècle, des célébrations de la Grande Guerre.

À Villers-Bretonneux, petite localité de Picardie, les autorités australiennes proposent chaque année une grande cérémonie nocturne, retransmise en direct par la télévision, d’où des horaires insolites. En effet, le site du mémorial ouvre à 2h30 du matin. Un pré-programme débute à 4h, avant la fameuse cérémonie, dite du "dawn service", qui se déroule entre 5h30 et 6h30 du matin. Localement la cérémonie a accueilli jusqu’à 6000 personnes certaines années, mais ils sont 100 fois plus nombreux à la suivre sur un écran de la chaîne publique australienne (ABC) ainsi que sur France 3 Picardie.

On célèbre une victoire australienne sur les Allemands : la prise de Villers-Bretonneux, dans la nuit du 24 au 25 avril 1918. À partir de ce moment-là les troupes allemandes commencèrent à reculer, Amiens sera épargnée et on s’orienta vers la fin de la Grande Guerre.

Cette commémoration qui a pris depuis les années 2000 une grande importance, en complète une autre : la mémoire de la bataille de Gallipoli, contre l’armée ottomane, qui a débuté le 25 avril 1915 et qui fut une véritable boucherie. On estime le nombre de morts à 8 700 parmi les Australiens tués et 2 700 chez les Néo-Zélandais. Les deux formaient l’ANZAC : Australian and New Zealand Army Corps (Corps d'armée australien et néo-zélandais).

Cet épisode de la campagne des Dardanelles contre les Turcs a fait des milliers de victimes sans résultat probant. Le choc a été tel que la Journée de l’ANZAC (ANZAC Day) a été célébrée dès 1916. L'esprit de l'ANZAC est devenu un élément important de l'identité nationale australienne et néo-zélandaise. Le 25 avril est un jour férié dans les deux pays. Depuis 2013, si le 25 avril tombe un week-end, le lundi est aussi férié en Australie. C’est dire l’importance de l’événement pour la nation australienne que certains disent être née ce jour-là, en 1915.

Dans les villes et villages d'Australie, des marches d'anciens combattants sont organisées pour commémorer la Journée de l'Anzac. Elles sont suivies de rassemblements entre vétérans (de la Seconde Guerre). La principale cérémonie nationale a lieu au Mémorial australien de la guerre à Canberra.

Une cérémonie se déroule également en Turquie, sur le site de la défaite de Gallipoli (Gelibolu Yarımadası), organisée par la Turquie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. C’est le 75e anniversaire qui avait relancé les célébrations. Pour le centenaire, en 2015, le président Erdogan et le prince Charles avaient fait le déplacement.

L’Anzac Day est aussi célébré à Ypres (Belgique), à la porte de Menin. À Bullencourt (Pas-de-Calais), où on a créé un musée. À Longueval (Somme) au mémorial national néo-zélandais. Au Quenoy (Nord) également en hommage aux Néo-Zélandais. À Londres, au cénotaphe de Whitehall pour un défilé à 11h. À Auckland, devant me musée-mémorial. Ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, aux îles Tonga… mais en référence à la Seconde Guerre mondiale. Ce samedi, 26 avril 2025, un concert est donné dans la cathédrale d’Amiens à l’occasion de l’ANZAC Day…

Il est de tradition que les membres de la famille d'un soldat tué ou disparu, visitant les lieux de mémoire, fixent un coquelicot de papier ou de tissu sur la tombe ou à défaut à côté du nom gravé sur un monument.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 avril 2025

Lieu de mémoire à Sydney

Le 25 avril 1916, à Londres, le premier Anzac Day

5 janvier : la fête de la Lorraine

Les Lorrains savent-ils qu’ils ont une fête nationale ? Une des plus anciennes au monde puisqu’elle date du XVe siècle. Ils ont failli l’apprendre en ce début d’année 2025 dans de bien fâcheuses circonstances…

Les Lorrains savent-ils qu’ils ont une fête nationale ? Une des plus anciennes au monde puisque elle date du XVe siècle. Ils ont failli l’apprendre en ce début d’année 2025 dans de fâcheuses circonstances. En effet, Aurora, un groupe héritier de Génération Identitaire, raciste, antisémite et homophobe avait appelé à une marche aux flambeaux le 5 janvier dans les rues de Nancy pour célébrer cette date. Comme l’Action française et plusieurs autres groupes de l’ultra droite se sont joints à cette initiative, des mouvements d’extrême gauche et des groupes antifa avaient, à leur tour, annoncé une contre-manifestation le même jour… La préfecture a jugé bon d’interdire ces deux manifestations qui risquaient de dégénérer en violences dans les rues de la capitale historique de la Lorraine.

Si les Lorrains ont presque totalement oublié cette fête, c’est que sa célébration a été totalement interdite à partir du moment où la Lorraine a été intégrée au royaume de France en 1766. Pays très centralisateur, la France n’a jamais vu d’un bon œil les fêtes régionales. Les rares dates ont été souvent récupérées par les pires mouvements identitaires, comme la Sainte-Geneviève à Paris, et de ce fait sont ignorées par le reste de la population.

En Lorraine, seul, un petit parti régionaliste, le Parti Lorrain, fondé en 2010, tente de réactiver la fête de la Lorraine. Chaque année, il organise une un rassemblement place Saint-Epvre, devant la statue du duc René II de Lorraine. Et cette manifestation, elle, n’a pas été interdite par le préfet ce 5 janvier. Le choix de ce lieu est une manière de se démarquer des mouvements d’extrême droite qui pris avaient l’habitude de se manifester, chaque 5 janvier, place de la Croix-de-Bourgogne devant le monument commémorant la bataille de Nancy du 5 janvier 1477.

C’est cette victoire lorraine qui a été célébrée chaque 5 janvier, jusqu’à son interdiction. Ce fait d’armes est situé à la marge du roman national français car il concerne des États qui n’existent plus, en premier lieu le duché de Bourgogne. C’était un État puissant à l’époque, il dominait le territoire de la Bourgogne et la Franche comté actuelles ainsi que les Pays-Bas bourguignon, soit l’actuel Benelux. La conquête du Duché de Lorraine, État indépendant, aurait permis à Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, de relier tous ses domaines et de devenir un sérieux rival du roi de France.

Face à la menace, le duc de Lorraine, René II, finit par prendre les devants et déclara la guerre au Téméraire, en mai 1475. Vite défait, René II se réfugie en Suisse. Le duc de Bourgogne se retourne alors contre la Suisse et là son destin va chavirer : il est battu à la célèbre bataille de Morat, le 22 juin 1476. Les Lorrains en profitent alors pour se révolter contre l’occupant bourguignon. Le duché de Lorraine recouvre son indépendance, René II reprend Nancy le 7 octobre 1476. Mais le Téméraire n’a pas dit son dernier mot, et ce sera bien le dernier. Il lance toute son armée contre Nancy qui est assiégée. Mais René II, soutenu par les Alsaciens et des mercenaires suisses, écrase son ennemis lors d’une bataille décisive devant Nancy, le 5 janvier 1477. Charles Téméraire y laisse la vie, on ne retrouvera son cadavre que trois jours plus tard.

La Lorraine conserve son indépendance. L’héritage du duc de Bourgogne fera l’objet d’affrontements entre la France et les Habsbourg lesquels récupèrent les Pays-Bas. La Lorraine sera plus tard cédée à la France par le dernier descendant des ducs de Lorraine. Elle sera ensuite donnée en viager au roi déchu de Pologne, Stanislas Leszczynski. À la mort de ce dernier, en 1766, elle est intégrée définitivement au royaume de France. Il ne sera plus question de célébrer son indépendance chaque 5 janvier comme l’avait ordonné René II qui organisait un grand défilé dans les rues de Nancy pour l’occasion.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 janvier 2025

Commémoration de la Fête nationale de la Lorraine par le Parti Lorrain, place Saint-Epvre, à Nancy, le 6 janvier 2019 (source : Wikipedia)

Ce monument commémoratif dit Croix de Bourgogne a été érigé en 1928 à l’emplacement où on a retrouvé le corps de Charles le Téméraire. L’extrême droite locale en avait fait un lieu de rassemblement chaque 5 janvier.

8 décembre : la fête nationale des Corses

Le 8 décembre s’est imposé depuis deux ou trois décennies comme la fête nationale de la Corse. Ses racines remontent au XVIIIe siècle mais la tradition, oubliée pendant deux siècles, n’a été réinventée que récemment.

Le 8 décembre s’est imposé depuis deux ou trois décennies comme la fête nationale de la Corse (a Festa di a nazione corse), officieusement. Les racines toutefois sont beaucoup plus anciennes. Tout remonte à la révolte des Corses contre Gênes qui a débuté en 1729. La Corse à l’époque dépendait de la République de Gênes. Après avoir appelé la France et l’Autriche sans grand succès pour mater l’insurrection, Gênes finit par lâcher prise en 1735.

Selon la légende, le 8 décembre 1735, les principaux chefs de la lutte corse contre l’occupation génoise, se seraient réunis dans un couvent franciscain de Castagniccia, formant une assemblée qui auraient prononcé la volonté d’indépendance de l’île. C’est une légende car il ne s’est rien passé précisément le 8 décembre de cette année-là.

C’est au début de l’année 1735 que la Corse se proclame indépendante et promulgue une constitution qui place l’île sous la protection de la Vierge, qui était patronne de l’île. Ce texte du 30 janvier 1735 déclarait alors : « (...) nous décidons que tous, les armes et les drapeaux dans notre dit royaume, soient empreints de l'image de l’Immaculée Conception, que la veille et le jour de sa fête soient célébrés dans tout le royaume avec la plus parfaite dévotion (...) ». Ainsi, le 8 décembre (l’Ottu di dicembri) devenait la fête de la nation corse. C’est à cette occasion qu’un chant religieux célébrant la Vierge Marie fut choisi comme hymne national, le Dio vi Salvi Regina (« Dieu vous garde, Reine »), composé au début du XVIIIe siècle par le jésuite napolitain Francesco de Geronimo.

Cet attachement de la Corse à l’Immaculée conception (Immaculata Cuncezziò) est d’ailleurs bien antérieure à celle du reste de l’Église catholique car c’est en 1854 seulement que cette vieille fête, un peu oubliée, a été érigée en dogme par le pape Pie IX, avec la date du 8 décembre.

Pourquoi ce choix de la Vierge qui contrarie ceux qui préféreraient une référence plus laïque ? Probablement est-ce un emprunt à la République de Gênes où elle était particulièrement vénérée. Ensuite, plus tard, quand la République française s’est voulue laïque, la Corse restée très catholique, a vu dans cette référence religieuse un moyen de se distinguer du continent et d’affirmer son identité propre.

On le sait, l’indépendance de la Corse a tourné court, après quelques retournements de situation, la France prit le contrôle de l’île de Beauté en 1769. Cette fête du 8 décembre tombera alors quasiment dans l’oubli pendant deux siècles, pour ne réapparaître que très discrètement dans les années 1970, dans le cadre du Riacquistu, « la réappropriation » par les Corses de leur passé culturel. Un semblable processus a eu lieu dans de nombreuses régions de France à cette époque, mais en Corse, il a évolué en revendication politique. C’est en 1981 que le mouvement autonomiste Unione di u populu corsu (« Union du peuple corse ») a commencé à revendiquer la date du 8 décembre et à lui donner une valeur politique.

L’adhésion à cette date ne fut pas immédiate, beaucoup auraient préféré fêter le 15 juillet, jour anniversaire de la proclamation de Pasquale Paoli comme chef de la nation corse en 1755, ce qui était politiquement beaucoup plus fort qu’une fête religieuse ressortie de la naphtaline. Mais les mouvements nationalistes, toujours très divisés, s’en sont tenus à la tradition, même s’il s’agit d’une tradition réinventée. Il y a quelques années, l’historien bastiais, Hubert Lenziani a exhumé une autre date dans un article qui relatait l’Assemblée d’Orezza de 1790 : « Une proposition émanant d’un représentant dénommé Pietri propose que le 30 novembre, faisant allusion à l’année 1789, date d’adhésion de la Corse à l’Imperium français, soit décrété fête nationale de la Corse. Ceci est voté à l’unanimité ». D’autres dates auraient pu s’imposer…

L’attachement à faire du 8 décembre un jour férié ne date véritablement que du début du XXIe siècle. Depuis quelques années, beaucoup de commerces corses tirent leur rideau ce jour-là. L’université de Corse-Pascal-Paoli de Corte a été pionnière en accordant la journée du 8 décembre aux étudiants dès 1998. En revanche, appuyée par les tenants locaux de la laïcité, l’Éducation nationale n’a jamais cédé pour les autres établissements. Mais face à l’absentéisme des lycéens les plus militants, elle a fini par accepter, en 2004, qu’au sein des établissements scolaires la journée du 8 décembre soit consacrée au patrimoine linguistique et culturel de la Corse, tout en laissant une grande autonomie aux lycéens pour l’organiser. C’est aussi une manière d’intégrer à la culture locale les nombreux lycéens issus de l’immigration, d’autant qu’en Corse le 8-Décembre a aujourd’hui largement perdu son caractère religieux. Même si, désormais, c’est généralement autour du 8 décembre que s’ouvrent les marchés de Noël, une tradition récemment importée du continent.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 décembre 2024

7 novembre : l’anniversaire de Nestor Makhno

L’anniversaire du début de la révolution d’Octobre n’est plus fêté ni en Russie ni en Ukraine. Mais, le 7 novembre est aussi l’anniversaire d’un héros ukrainien oublié, Nestor Makhno, dont la mémoire n’a été cultivée que par les milieux libertaires occidentaux, en particulier à Paris où il est mort il y a 90 ans.

Jadis, le 7 novembre on célébrait l’anniversaire du début de la révolution d’Octobre (c’est à dire, le jour de la prise du Palais d'hiver par les bolcheviks, le 25 octobre 1917 selon le calendrier Julien, 7 novembre pour notre calendrier). Il était fêté avec de grandes parades sur la Place Rouge… Depuis 2004, le jour n’est plus férié ni en Russie (remplacé par le 4 novembre) ni en Ukraine.

Discrètement, un héros ukrainien a été sorti de l’oubli après la chute de l’URSS et surtout depuis 2022, avec la tentative russe n’anéantir le pays. Il s’agit de Nestor Makhno, un paysan ukrainien qui s’était enthousiasmé de la révolution d’Octobre et qui avait rassemblé une armée de volontaires pour repousser l’occupant austro-allemand et lutter avec les bolcheviks contre les troupes restées fidèles au tsar. Ces deux dangers écartés, les bolcheviks se sont retournés contre Makhno et ses troupes et ont fini par anéantir l’État ukrainien indépendant et anarchiste qu’il avait créé à l’est de l’Ukraine, autour d’Houliaïpole son village natal. Il est aujourd’hui sur la ligne de front entre Russes et Ukrainiens dans l’épuisante guerre déclenchée par Poutine.

Le territoire qu’il contrôlait avec son armée, la Makhnovchtchina, rassemblait quelque deux millions et demi d’habitants. Après une redistribution des terres des koulaks, il fonctionnait sous forme d’une série de communes libres, selon la démocratie directe prônée par les anarchistes. On était loin du modèle que mettait en place Lénine et Trotski. Si bien que ce dernier va lever une armée pour y mettre un terme. Cet État ukrainien libertaire fondé en 1919, disparaît en 1921. Makhno devra s’exiler à Paris et cette éphémère Ukraine libre sera effacée de la mémoire de l’URSS. L’expression de son souvenir sera interdite à l’époque soviétique et son nom oublié à l’est de l’Europe. Seuls, les anarchistes occidentaux, en particulier les libertaires anticommunistes de Mai 68, vont maintenir sa mémoire vivante.

Chaque 7 novembre, jour de son anniversaire (День народження Нестора Махна), il est usage de se recueillir devant la case 6685 du colombarium cimetière du Père Lachaise, pour déposer des fleurs ou boire une bière à son souvenir. Chaque année, à cette date, sa dernière demeure est visitée par des anarchistes de toutes origines et des membres de l’extrême gauche (au moins ceux qui ne sont pas pro-russes). Nestor Makhno est né le 7 novembre 1888 à Houliaïpole (« le champ de la liberté », en ukrainien) où sa maison natale en partie détruite par des bombardements russes, avait été transformée en musée.

En affirmant l’indépendance, après la chute de l’URSS, les nationalistes ukrainiens avaient plutôt cultivé des figures comme Simon Petlioura qui avait lui aussi combattu pour une Ukraine indépendance entre 1918 et 1921, mais discrédités par ses exactions antisémites, ou encore ou Stepan Bandera, qui a collaboré avec les nazis. Makhno, trop libertaire, trop antisystème pour un pays qui sortait tout juste du totalitarisme restait l’oublié de la mémoire nationale. Une première commémoration de Nestor Makhno a toutefois eu lieu dans son pays natal le 7 novembre 1998, à l'occasion du 110e anniversaire de sa naissance. Son nom sera cité en 2013 sur Maidan où son arrière-petit-fils est venu réciter des poèmes. Ici et là, des statue à son effigie sont installées…

Mais, c’est l’attaque russe du 24 février 2022 qui a vraiment réveillé sa mémoire. Lui aussi avait levé des bataillons qui ont combattu une armée venue de Moscou. En 2022, plusieurs bataillons ukrainiens levés en hâte pour défendre Kiyv ont pris son nom. Leurs drapeaux noirs flottent aujourd’hui sur la ligne de front et sur les réseaux sociaux ukrainiens.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 novembre 2024

25 septembre : hommage aux harkis

Depuis 2003, la France rend hommage aux combattants supplétifs de l’armée française en Algérie. C'est seulement en 2015, que furent reconnues les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France.

Les harkis sont des Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’indépendance de leur pays. Certains avaient pris en conscience le parti de la France ; d’autres n’ont pas eu vraiment eu le choix. Capturés les armes à la main, c’était la collaboration ou la mort. À la fin de la guerre, ils étaient 210 000, perçus en Algérie comme des traîtres à leur patrie et abandonnés par la France le 12 mai 1962, en dépit des promesses du président De Gaulle. Finalement grâce à des désobéissance dans l’armée, 42 500 (90 000 si ont compte les familles) ont été rapatriés, les autres ont été abandonnés à leur sort, c’est-à-dire le plus souvent une exécution sommaire. En Algérie, le sujet demeure totalement tabou. Les terroristes et assassins des années 1990 ont été amnistiés, pas les harkis, qui sont toujours victimes de discriminations légales (y compris leurs enfants) et d’insultes régulières de la part des autorités.

En France, beaucoup ont passé des années, voire des décennies, dans des camps : Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard), Bias (Lot-et-Garonne) ou dans les 70 hameaux de forestage dans lesquels ils travaillaient pour l’Office national des forêts. Certains vivent encore dans ces camps qui ont été établis pour eux en 1962, après les accords d’Évian.

Pendant quatre décennies, ils ont été totalement oubliés. Après une première loi de reconnaissance des services rendus en 1994, sous le président Mitterrand, Jacques Chirac a reconnu officiellement leur drame et leur sacrifice, c’était le 25 septembre 2000, date qui a été retenue ensuite pour établir une Journée nationale d’hommage aux harkis, en 2003. Une initiative qui les a laissés très insatisfaits car ils attendaient aussi la reconnaissance de l’abandon volontaire dont la majorité d’entre eux ont été l’objet, ainsi que celle de la co-responsabilité française dans les massacres de 1962-1963. Jacques Chirac avait bien reconnu la responsabilité de l’État français dans les déportations de juifs, les harkis n’en attendaient pas moins. Nicolas Sarkozy qui en avait fait la promesse en 2007, ne fera finalement rien. Il faudra attendre, la déclaration du président Hollande en 2015 : « les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France ». Lundi 20 septembre 2021, Emmanuel Macron a demandé pardon aux Harkis et à leurs enfants, annonçant un projet de loi de réparation pour ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962. Celle-ci a été votée en février 2022, juste avant le cinquantenaire du 19 mars 1962. La loi du 23 février 2022 reconnaît la responsabilité de la France dans les conditions indignes du rapatriement et de l'accueil des harkis et de leurs familles, rapatriés d'Algérie après les accords d'Évian de 1962.

La loi ouvre également un droit à réparation pour les harkis et leurs familles qui ont séjourné dans des camps de transit et des hameaux de forestage. Selon le gouvernement, 50 000 personnes pourraient bénéficier de cette indemnisation, pour un montant d'environ 310 millions d’euros sur six ans.

Aujourd’hui, les harkis et leurs descendants représenteraient entre 500 000 et 800 000 personnes en France. Des enfants et même des petits-enfants de harkis continuent de s’identifier comme tels. Leur situation reste difficile, d’autant que le terme « harki » demeure une véritable insulte dans la diaspora algérienne comme elle l’est encore en Algérie.

En avril 2024, la CDEH a condamné la France pour avoir infligé à des enfants de harkis du camp de Bias (Lot-et-Garonne) « pour traitement inhumain ou dégradants » de la fait d’avoir grandi dans un camp entourés de barbelés et de leur avoir interdit l’école de la République. Ce jugement de la Cour européenne des droits de l’homme est une première.

Des cérémonies d’hommage sont organisées dans la majorité des villes de France chaque 25 septembre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 septembre 2024

8 juillet : hommage à Jean Moulin en gare de Metz

Comme chaque année, une cérémonie a lieu en gare de Metz pour commémorer l'anniversaire de la mort de Jean Moulin. Son décès, survenu dans le train le conduisant en Allemagne, a été enregistré en gare de Metz en 1943.

Comme chaque année, une cérémonie a lieu en gare de Metz pour célébrer l'anniversaire de la mort de Jean Moulin. Son décès, survenu dans le train le conduisant en Allemagne, a été enregistré en gare de Metz en 1943.

Arrêté le 21 juin par la Gestapo, le chef du Conseil national de la résistance aurait été interrogé, torturé et finalement déporté vers l'Allemagne. Il serait décédé de ses blessures dans le train, peu avant la frontière. Sa mort est enregistrée en gare de Metz... Cela dit, rien n'est moins sûr. En fait personne ne sait exactement où Jean Moulin est mort, certains se demandent même s'il était vraiment présent dans ce train-là.

Une exposition permanente en hommage à Jean Moulin, située dans la salle de réunion qui porte son nom à la préfecture de la Moselle, rappelle chaque jour le parcours de ce haut fonctionnaire qui a réuni les opposants à l’occupation nazie, jouant ainsi un rôle essentiel dans la libération de la France et la reconstruction du pays au lendemain de la guerre.

Le 8 juillet 2014, avait été inaugurée une statue en hommage à Jean Moulin. Le monument est une œuvre de l’artiste allemand, Stephan Balkenhol. Depuis le 21 juin (anniversaire son arrestation) dernier, une affiche aux traits de Jean Moulin est installée sur la façade de la préfecture.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 juillet 2024

La statue de Jean Moulin en gare de Metz.

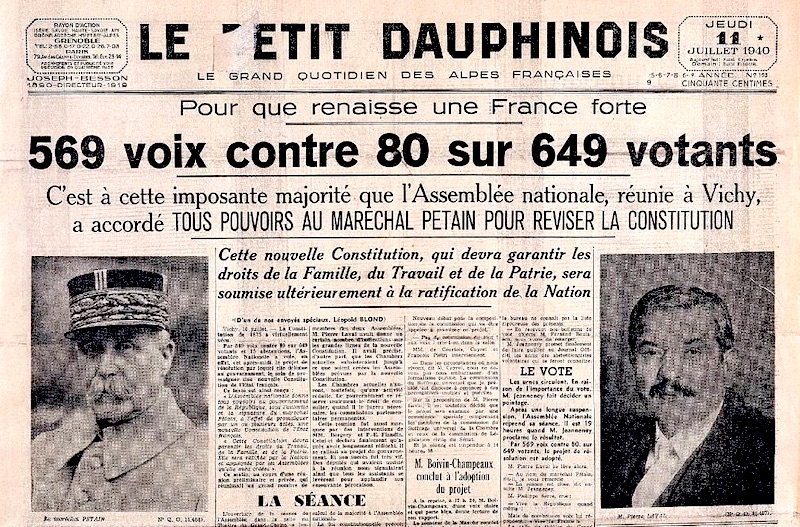

10 juillet : hommage aux 80 de Vichy

Un rassemblement officiel se déroule chaque année en hommage aux 80, les députés qui ont refusé d'accorder les pleins pouvoir à Pétain, au Casino de Vichy.

Un rassemblement officiel se déroule chaque année en hommage aux 80, les parlementaires (vingt-trois sénateurs et cinquante-sept députés ) qui ont refusé d'accorder les pleins pouvoir à Pétain, au Casino de Vichy.

Le 10 juillet 1940, Pétain demandait au Parlement de mettre fin à la République. Bien sûr, la demande n'était pas rédigée ainsi. Le héros de 1918 — vingt-deux ans plus tôt — avait travesti son dessein : il a sollicité du Parlement les pouvoirs constituants, afin de rédiger une nouvelle constitution qui devait être approuvée par de nouvelles assemblées. En réalité, fort de ce vote, il a, le lendemain, pris tous les pouvoirs. Seuls quatre-vingts parlementaires ont voté non. Le Comité est né de la volonté de Jean Marielle pour leur rendre hommage. Plus tard, les parlementaires qui avaient quitté la France pour l'Afrique du Nord où le combat pouvait continuer, ont été associés à cet hommage.

En effet, le 19 juin 1940, le gouvernement français décide de partir à Alger pour se soustraire à l’avance allemande. Les parlementaires reçoivent l’ordre de gagner le Verdon, sur l’Atlantique, où un paquebot, le Massilia, affrété sur les instructions du gouvernement, est mis à leur disposition. Vingt-sept parlementaires - vingt-six députés et un sénateur - embarquent le 21 juin 1940 à destination de Casablanca. Ils espèrent voir transférer le siège des pouvoirs publics dans les départements d’Algérie, afin de poursuivre la lutte contre l’ennemi sur les terres africaines françaises. Pétain fera un autre choix, celui de demeurer en France et de collaborer.

Outre la cérémonie annuelle du 10 juillet à Vichy qui a désormais pris un éclat particulier depuis que le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat la président alternativement, le Comité entretient la mémoire de ces parlementaires.

http://www.80-vichy.fr

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 juillet 2024

Pour nous aider à faire vivre l’Almanach BiblioMonde, pensez à un petit don de temps en temps, vous pouvez le faire sur Tipeee

29 juin : c’est la Saint-Pierre, la fête des pêcheurs

Dans les ports de Provence et du Languedoc, la Saint-Pierre est la fête des pêcheurs, occasion d’une procession traditionnelle transportant la statue de saint Pierre de l’église jusqu’au port. Cette fête est également très populaire sur les côtes latino-américaine, notamment au Pérou et en Équateur, mais aussi dans les Caraïbes.

Dans les ports de Provence et du Languedoc, la Saint-Pierre est la fête des pêcheurs, occasion d’une procession traditionnelle transportant la statue de saint Pierre de l’église jusqu’au port, comme c’est le cas à Antibes, à Sète, à Nice ou au Grau du Roi. Le 28 au soir, dans le petit port de Gruissan, la sérénade traverse les rues du village avec la « musicalité maritime » bien connue du réveil gruissanais. Le lendemain, c’est le « jour de gloire ». Le cortège part de la Prud’homie, jusqu’à l’église Notre Dame de l’Assomption pour célébrer la grand’messe. C’est là, que les pêcheurs gruissanais portent la barque d’apparat (symbolisant le travail) et un cierge allumé (qui exprime la foi) jusqu’au buste du saint placé dans le chœur de l’église.

Certaines localités, comme Cassis, la Seyne-sur-Mer ou Antibes, ont cependant déplacé la fête au dernier week-end de juin, ce qui permet aux festivités de s’ouvrir par un feu d’artifice le vendredi soir et de se terminer le dimanche soir par une grande sardinade et une soirée dansante. À Agde, pour des raisons touristiques, la fête a même été reportée au premier week-end de juillet. Cette année, elle débutera le vendredi 7 juillet avec arrivée de la statue de Saint-Pierre à 21h par le fleuve Hérault avec animations, danses traditionnelles, peña… Place de la Marine. Le lendemain, au Grau d’aide, la sardinade sera accompagnée de musiques gitanes. Le dimanche, une gerbe sera jetée à l’eau en mémoire des pêcheurs disparus en mer. À Nice, la fête de la Festa de San Peïre (en nissart, langue locale), débute par une messe à l’église Notre-Dame-du-Port puis se poursuit par une procession des pêcheurs depuis l’église jusqu'au port rythmée par des musiques et des danses folkloriques.

Dans les Caraïbes, principalement à la Jamaïque, une Journée internationale des pêcheurs est célébrée chaque 29 juin. Saint Pierre, l'un des douze premiers apôtres et le premier évêque de Rome, était à l'origine un pêcheur du lac de Tibériade. Pour cette raison, il est vénéré comme le saint patron des pêcheurs. Chaque 29 juin, l'Église catholique célèbre dans une même fête liturgique les apôtres saint Pierre et saint Paul. Le choix d’une seule date pour célébrer ces deux grandes figures s'est opéré après la réforme liturgique en 1970. Jusque-là, saint Pierre était fêté le 29 juin et saint Paul le lendemain.

De fait la Saint-Pierre et Saint-Paul est un jour férié dans certains pays catholiques : Malte, Chili, Pérou, Italie, Colombie et dans certains cantons suisses. Sur la côte péruvienne, dans les ports de Chorillos et de Lurin, la figure de saint Pierre est venue se superposer à celle du dieu fondateur Naylamp lors de cérémonie visant à bénir l’eau pour une bonne pêche tout au long de l’année. La a San Pedro y San Pablo est également très fêtée en Équateur.

Simon (alias Pierre) était le fils de Jonas, vivait à Capharnaüm où il est pêcheur sur le lac de Tibériade, avec son frère André. Un jour, il a rencontré Jésus qui lui a dit : « Suis-Moi, Je te ferai pêcheur d’hommes. » Il décida alors de tout quitter pour le suivre. Jésus lui donnera le nom araméen de « Képha », mot qui signifie « rocher » qui deviendra « Petrus » en latin, puis « Pierre » en français. « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église » (Matthieu, XVI, 17).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 juin 2024

La San Pedro y San Pablo en Équateur

Saint Pierre, patron des pêcheurs

11 juin : la mémoire du dernier séisme meurtrie en France

Il faut remonter à 1909, un 11 juin, pour qu’un séisme fasse autant de morts (46 victimes), de blessés et de dégâts que celui qui a détruit Lambesc en Provence.

Il faut remonter à 1909, un 11 juin, pour qu’un séisme fasse autant de morts (46 victimes), de blessés et de dégâts que celui qui a détruit Lambesc en Provence. Plusieurs quartiers ont été totalement détruits et le clocher de l'église s'est complètement écroulé. Même s'il reste peu de traces de ce drame, celui-ci est encore bien présent dans les esprits des habitants. Ce tremblement de terre a touché Lambesc et Rognes où l’on compte le plus de victimes, mais les communes de Salon, Pélisanne, Saint-Cannat, Puy-Sainte-Réparade, Venelles payent également un lourd tribut. On compte aussi quelque 250 blessés. Des milliers de logements détruits dont 1500 à Aix-en-Provence. Le séisme fut ressenti jusque dans les départements du Gard, du Vaucluse et du Var. La région n’est pas à l’abris d’une réédition de ce type de catastrophe.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 juin 2024

Ce qui reste d’une maison de Lambesc

22 mai : la Martinique commémore l'abolition de l'esclavage

La Fête de l'abolition de l'esclavage commémore la journée d’émeute populaire du 22 mai 1848 qui a contraint le gouverneur de la Martinique à anticiper le processus.

Spectacles, concerts, marche aux flambeaux, conférences... de nombreux temps forts rythme ce 176e anniversaire de l’abolition de l’esclavage à la Martinique.

En 1848, le gouvernement provisoire qui succède à la Monarchie de Juillet, renversée par les journées révolutionnaires de février, élabore le 27 avril 1848, des décrets abolissant l’esclavage dans toutes les colonies françaises. Ces décrets devaient mettre quelques semaines pour parvenir dans les différentes colonies et s’appliquer véritablement. De fait, ils n’arriveront à la Martinique que le 4 juin 1848. De plus, ces textes prévoyaient l’abolition dans un délai de deux mois après leur promulgation dans la colonie… La ferveur populaire en décidera autrement.

À la Martinique, la nouvelle de l’instauration de la République, fin mars 1848, fait naître un véritable espoir car celle-ci proclame aussitôt que « nulle terre française ne peut plus porter d’esclaves ». L’enthousiasme des quelque 60 000 esclaves se transforme, le 22 mai, en véritable émeute populaire. Ce qui contraint le gouverneur de la colonie à proclamer l’abolition immédiate, le 23 mai, sans attendre l’arrivée des décrets du 27 avril. C’est ce premier jour de liberté qui est commémoré chaque année à la Martinique (à la Guadeloupe, c’est le 27 mai) par un jour férié et des festivités.

En 2020, les festivités prévues dans le cadre du 22-Mai avaient été annulées pour cause de crise sanitaire, mais la journée avait été marquée par la destruction de deux statues de Victor Schoelcher. L’une devant l’Espace Camille Darsières à Fort-de-France, l’autre à l’entrée du bourg de Schoelcher. Ces actes de vandalisme n’avait pas été revendiqués mais toutefois, approuvés par certains militants. Certes, Victor Schœlcher avait permis que soit signé les décrets abolissant l’esclavage et la traite négrière dans les colonies. Mais, il lui est reproché d’avoir prévu l’indemnisation, non des victimes de l’esclavage (qui ne l’ont jamais été) mais les 10 000 propriétaires d’esclaves lesquels ont reçu, à partir de 1849, des indemnités d’un montant total de 126 millions de francs or. Certaines grandes fortunes françaises ont leur origine dans cette indemnisation scandaleuse. La statue de Joséphine, l’épouse de Napoléon Bonaparte (qui a rétabli l’eclavage) a aussi été détruite.

Depuis une vingtaine d’année, un combat a été engagé pour obtenir des réparations. Le Mouvement international pour les Réparations (MIR) a lancé le 13 mai son « 24yèm Konvwa ba réparasyon », qui se termine comme chaque année le 21 mai . Le thème de cette année : « Réparasyon pou palantjé matjoukann péyi-a ».

D’autres, au contraire, veulent faire de cette journée du 22 mai (le 22-Mé), une fête consensuelle, une fête nationale de la Martinique. Dans cette nuit du 21 au 22 mai, chacun peut faire mémoire des combats menés pour la liberté, en allumant un flambeau ou une bougie, une lumière symbolique, en écoutant « Rhapsodie Martinique IV/La marche de la Liberté » de Manuel Césaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 mai 2024

Le mémorial Cap 110 de Laurent Valère, situé Anse Caffard, en Martinique, édifié en 1998, à l’occasion du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

Dans une rue de Fort-de-France en 2021

Ce qui reste du socle de la statue de Joséphine, Fort-de-France, place de la Savane