L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

27 janvier : il y a 80 ans, on “découvrait” l'horreur d'Auschwitz

Il y a 80 ans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau était libéré par l’Armée Rouge. Les soldats russes découvraient 7650 survivants à la limite de leurs forces. Des cérémonies ont lieu un peu partout dans le monde, ainsi que dans ce qui reste du camp. Cette année, elles se dérouleront avec des délégations de 151 pays mais sans les officiels russes.

Cette commémoration est récente : la date du 27 janvier a été choisie par le Conseil de l’Europe, en 2002, puis adoptée par la France, en 2003, comme Journée de la mémoire de la Shoah et de prévention des crimes contre l’humanité dans les établissements scolaires. Plus récemment encore, en 2006, l’ONU en a fait la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

Il y a 80 ans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau était libéré par l’Armée Rouge. Les soldats russes découvraient 7650 survivants à la limite de leurs forces. Dix jours plus tôt les SS de l’armée allemande, reculant devant les Soviétiques, avaient emmené 58 000 personnes dans une marche de la mort qui fut fatale à la plupart de ces prisonniers faméliques. Le camp a été construit par les autorités nazies à Oświęcim (Auschwitz en allemand) à 60 km de Cracovie dans la Pologne occupée. Lors de son agrandissement, ce camp englobera celui de Birkenau. Le bilan de son activité ne sera établi qu’après la guerre : 1 100 000 personnes y sont mortes, exterminées par le gaz dans leur grande majorité, dont 960 000 juifs.

Pour ce 80e anniversaire, 51 délégations de 51 pays différents, soit environ 3 000 personnes, sont rassemblées sous une immense tente à l’entrée de Birkenau. Deux absents importants : Vladimir Poutine comme Benyamin Nétanyahou font l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI), justifié par des accusations reposant sur l’implication respective du premier dans des rapts d’enfants ukrainiens depuis l’invasion russe de l’Ukraine, et du second dans des “crimes de guerre et crimes contre l’humanité” commis dans la bande de Gaza. Signataire du traité de Rome, la Pologne est tenue d’appliquer les mandats d’arrêts de la CPI. Elle avait pourtant annoncé ne pas l’appliquer pour Netanyahou. Ce dernier a néanmoins préféré se faire représenter par son ministre de l’Éducation, Yoav Kisch.

Lors des cérémonies du 70e anniversaire, il y a 10 ans, les Polonais avaient «oublié» d’inviter les officiels russes. Le Kremlin ayant accusé, à plusieurs reprises, mais à tort, l’État polonais d’avoir collaboré avec Hitler… La mémoire, fut-elle aussi douloureuse, n’échappe pas à la géopolitique.

En France outre, la cérémonie annuelle du Mémorial de la Shoah (inauguré le 27 janvier 2005), une autre est organisée ce lundi à partir de 14 heures à Drancy (Seine-Saint-Denis) où se trouvent les vestiges du camp d'internement et de transit vers Auschwitz et d'autres camps d'extermination nazis.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 janvier 2025

17 janvier : il y a 80 ans Raoul Wallenberg disparaissait au Goulag

Cette Journée Raoul Wallenberg a été instituée par le gouvernement du Canada pour rendre hommage, chaque 17 janvier, au diplomate suédois qui a sauvé la vie de dizaines de milliers de Juifs hongrois. De son côté, le Conseil de l’Europe a créé un prix décerné autour du 17 janvier pour perpétuer sa mémoire.

Une Journée Raoul Wallenberg a été instituée par le gouvernement du Canada pour rendre hommage, chaque 17 janvier, au diplomate suédois qui a sauvé la vie de dizaines de milliers de Juifs hongrois. De son côté, le Conseil de l’Europe a créé un prix décerné autour du 17 janvier pour perpétuer sa mémoire.

Avant son arrivée à la légation suédoise de Budapest à la mi-juillet 1944, quelque 430 000 Hongrois juifs avaient été déjà déportés vers Auschwitz. Sans aucune aide de la communauté internationale, Raoul Wallenberg parviendra à en sauver environ 100 000 juifs en six mois par des astuces et des coups de bluff, profitant de son statut de diplomate d’un pays neutre. Il a fourni des « passeports de protection » (Schutzpasses) à plus de 4 000 personnes juives. Il a aménagé des hôpitaux et des garderies, il mettra en place des soupes populaires et plus de 30 maisons protégées par l’ambassade suédoise où les juifs hongrois pouvaient se cacher. Quand des milliers de personnes juives seront contraintes à entreprendre la marche de la mort en novembre 1944, R. Wallenberg interviendra personnellement et à plusieurs occasions afin de sauver autant de personnes qu’il le pourra. Alors que les nazis avançaient vers Budapest et menaçaient de faire exploser le ghetto de la ville et de liquider les Juifs restants, il avertit les généraux nazis qu'ils seraient tenus responsables et traduits en justice, voire exécutés, pour leurs crimes de guerre et leurs crimes contre l'humanité.

Quand les Soviétiques ont libéré Budapest, Raoul Wallemberg a été arrêté et envoyé au Goulag, on ignore la date de son décès. Mais on connaît la date de son arrestation par les Russes : le 17 janvier 1945, qui est aussi celle de la disparition du diplomate suédois. Ni l’URSS ni plus tard la Russie n’ont accepté de donner la moindre information sur le sort de ce héros de la Seconde Guerre mondiale.

En 1985, Raoul Wallenberg s'est vu accorder le titre de citoyen d'honneur du Canada. En 2000, une loi a été votée prévoyant que dans l'ensemble du Canada, le 17 janvier de chaque année est désigné comme la « Journée Raoul Wallenberg ». Chaque 17 janvier les autorités canadiennes invitent toute la population à réfléchir sur la bravoure, la bienveillance et la compassion dont a fait preuve Raoul Wallenberg ainsi qu’à réitérer l’engagement des Canadiens à bâtir un pays encore plus fort et plus inclusif.

À l'initiative du Gouvernement suédois et du Parlement hongrois, le Conseil de l'Europe a créé le Prix Raoul Wallenberg, afin de perpétuer la mémoire des accomplissements hors du commun de ce diplomate suédois. Il est décerné depuis 2014, autour du 17 janvier, et récompense tous les deux ans les accomplissements humanitaires exceptionnels d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une organisation. En 2024, il a été décerné à Neva Tölle, une militante croate œuvrant pour la protection des femmes contre la violence domestique. Antérieurement, le prix Raoul Wallenberg avait récompensé les réalisations d’Elmas Arus (2014), une jeune réalisatrice rom de Turquie ; l’association grecque Agalià (2016), œuvrant sur l’île de Lesbos ; le Centre européen pour les droits des Roms basé à Budapest (2018) ; une pédiatre syrienne, Amani Ballour (2020) ; et Vincent Raj Arokiasamy (2022), un défenseur de la population défavorisée des « intouchables » en Inde.

Raoul Wallenberg a aussi été fait citoyen honoraire des États-Unis (qui lui dédie une journée, le 5 octobre), de l’Australie, de la Hongrie et bien sûr d’Israël. En revanche, la Suède qui n’a jamais été très à l’aise avec la Shoah, a longtemps été très discrète sur le sort subi par son diplomate. Elle a attendu 2001 pour reconnaître ses manquements, le gouvernement suédois avait alors présenté des excuses publiques à la famille de Wallenberg. En 2012, l’année où il aurait dû célébrer son 100e anniversaire, la Suède a organisé une année de commémoration en sa mémoire. Désormais, elle se souvient de son héros chaque 27 août, journée nationale de l'égalité des droits et du courage civique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 janvier 2025

timbre poste canadien de 1,85 dollar émis en janvier 2013

16 janvier : la Thaïlande fête ses enseignants

La Journée nationale des enseignants a été célébrée pour la première fois en Thaïlande, en 1957. Il ne faut pas la confondre avec le rituel du Wai Khru aux racines bien plus anciennes.

Instituée par une résolution du gouvernement royal thaïlandais en 1956, la Journée nationale des enseignants (วันครูแห่งชาติ) a été célébrée pour la première fois en 1957. Cette date a été choisie pour commémorer la promulgation de la loi sur les enseignants, publiée dans la Gazette du gouvernement royal thaïlandais le 16 janvier 1945. Elle n’est fériée que pour les enseignants et donc aussi pour leurs élèves. Le thème de l’année 2025 est le thème « Les enseignants thaïlandais s'unissent pour révolutionner l'éducation ».

Cela dit, en Thaïlande, il existe une autre fête, aux racines bien plus anciennes, mais dont la date varie d’un établissement à l’autre, qui tombe généralement un jeudi car ce jour est traditionnellement associé à la planète Jupiter (Phra Paruhasabodi) Phra Paruhat est l'aumônier des divinités et le professeur d'Indra. Ce rituel nommé Wai Khru (พิธีไหว้ครู) est en effet hérité de l’hindouisme. Le Wai ( ไหว้ ) est un geste traditionnel courant en Thaïlande, c’est à la fois un geste de salutation, de remerciement et d’excuse. Le terme Khru (ครู : professeur ) est un titre en Thaïlande qui exige le plus grand respect de la part des parents et des élèves. Lors de cette cérémonie, chaque élève demande la bénédiction des professeurs pour la bonne continuation de ses études. L’accent est mis sur le statut hiérarchique des enseignants par rapport aux élèves, ce qui n’était l’esprit d’origine de ce rituel, disent les historiens.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 janvier 2025

Le rituel du Wai Khru à l'école Wachirawit de Chiang Mai

28 décembre : le serment d’allégeance des États-Unis d’Amérique

Aux États-Unis, l’idée d’un serment d’allégeance à la patrie remonte à la fin du XIXe siècle, quand l’arrivée massive de migrants nécessita de former de jeunes patriotes américains. La cérémonie a été modifiée à plusieurs reprises et, plus récemment, une référence à Dieu a été rajoutée.

Aux États-Unis, l’idée d’un serment d’allégeance à la patrie remonte à la fin du XIXe siècle, à l’époque où l’arrivée massive de migrants nécessita de former de jeunes patriotes américains. Dans les écoles, on se mit à faire réciter ce serment aux écoliers en leur présentant le drapeau.

Ce n’est toutefois qu’en 1945, le 28 décembre précisément, que ce serment a été reconnu par le Congrès. L’anniversaire de cette reconnaissance officielle, le Pledge of Allegiance Day, est fêté par l’armée mais elle n’est pas une célébration fédérale. Depuis 2004, elle fait l’objet de cérémonies locales et selon les États, elle est marquée avec plus ou moins de ferveur.

En voici la dernière version du serment mais ce n’est pas celle de 1945 : « Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d’Amérique et à la République qu’il représente, une nation sous l’autorité de Dieu, indivisible, avec liberté et justice pour tous. »

Le texte de ce serment a, en effet, été modifié plusieurs fois. Contrairement à ce que l’on pourrait penser la référence à Dieu : « under God », que l’on peut traduire par « sous l'autorité de Dieu » n’a été introduite qu’en 1954, en pleine guerre froide. Il s’agissait, disait-on à l’époque, de se distinguer de l’athéisme imposé par les États communistes. Le président Eisenhower venait, un an plus tôt, de se faire baptiser presbytérien. Il appuya fortement cette initiative, contestée et contestable, qui venait des milieux conservateurs.

En effet, cette allégeance à Dieu contredit pleinement l’article premier de la déclaration des Droits : « Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression… » Habilement, la Cour suprême s’est toujours débrouillée pour ne pas avoir à statuer sur la conformité de ce serment avec la constitution américaine. Tout juste a-t-elle admis que l’on puisse avoir la liberté de refuser de prononcer ce serment sans être sanctionné. Rares sont les écoliers qui s’y risquent.

Les Américains se sont habitué à cette injonction de croire en Dieu, « In God we trust » n’est-elle pas la devise du pays. Les premiers timbres-poste où figure cette devise sont apparus en 1954. Depuis 1955, elle est également inscrite sur les billets de banque… ceci en dépit de la séparation (officielle) de l’État et des Églises.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 décembre 2024

Photo : Rebecca Westfall, une infographie de l’Armée américaine (2020)

Outre le texte du serment, la gestuelle aussi a changé plusieurs fois. Dans les année 1930, le bras tendu vers le drapeau s’apparentait trop à celui de l’Allemagne nazie. En 1942, on lui préféra la main sur le cœur, un geste qui a ensuite traversé l’Atlantique pour s’imposer aujourd’hui en Europe lorsqu’on joue les hymnes nationaux.

Le salut dit de Bellamy, dans les années 1920 et 1930

Des écoliers récitent le serment d'allégeance en 1899, Washington, DC

17 octobre : le jour de la fidélité en Argentine

Le 17 octobre est la date fétiche du mouvement péroniste argentin. Elle commémore un soulèvement populaire en faveur de Juan Perón emprisonné. Cette année, c’est aussi l’occasion de manifester contre le gouvernement d’extrême droite du président Milei.

Le Jour de la fidélité ou de la loyauté (Día de la lealtad), chaque 17 octobre, est la date fétiche du mouvement péroniste. Celui-ci est représenté sur l’échiquier politique argentin par le Parti justicialiste, une formation populiste qui depuis le début du XXIe siècle, sous les présidences de Néstor Kirchner, puis Cristina Kirchner et Alberto Fernández, penchait plutôt à gauche. Quand ce parti est au pouvoir la célébration du 17 octobre semble être celle de la nation tout entière. Ce qui correspond à l’idéologie de ce parti pour qui l’État doit faire corps avec le peuple et inversement. Depuis sa défaite électorale de décembre 2023 et l’élection d’un président d’extrême droite à la tête de l’Argentine, Javier Miliei, le mouvement péroniste est dans l’opposition, avec une centaine de députés à l’Assemblée (sur 250), mais il conserve la moitié du Sénat et la moitié des postes de gouverneur de province. Cela donne une dimension particulière à une journée toujours empreinte de nostalgie à l’égard de la figure de Juan Perón et cette année, marquée par la colère face à un président qui est en train de détruire le pays dans la lignée de Bolsonaro ou de Trump dans l’autre Amérique.

La journée commémore le début de la manifestation massive, le 17 octobre 1945, sur la place de mai exigeant la libération de l'officier militaire argentin Juan Perón, emprisonné sur l'île de Martín García. Celui-ci était un ministre du Travail très favorable aux ouvriers. En octobre 1945, des militaires opposés à son influence croissante dans le gouvernement provoquèrent une révolution de palais, contraignirent Perón à la démission, puis le firent mettre en détention le 12 octobre 1945. Apprenant la nouvelle, des milliers de travailleurs et leurs familles se sont rassemblés le 17 octobre dans les rues de Buenos Aires et ont marché vers son centre, la place de Mai (Plaza de Mayo), exigeant la libération de Juan Perón. Celui-ci est libéré le jour même.

Fort de sa popularité, ce leader populiste de gauche deviendra président de l'Argentine, le 4 juin 1946 jusqu’au 21 septembre 1955. Cet anniversaire fêté chaque année comme le jour de la fidélité est aussi celui du mouvement péroniste dont les leaders ont appelé à se mobiliser ce jeudi dans "l'unité" sur toutes les places du pays, en particulier Plaza de Mayo. Ce lundi la CGT, le Courant ouvrier fédéral (CFT) et le Mouvement d'action syndicale argentin (MASA) se mobilisent à 14h00 devant le Monument au travail, sur le Paseo Colón et Independencia à Buenos Aires. Un grand rassemblement est également prévu à 17 heures dans le quartier de Bella Vista avec pour le slogan : Comment industrialiser à nouveau l'Argentine ? Mettant ainsi le doigt sur le grand échec du péronisme dont la gestion populiste pays a accompagné le déclin de l’Argentine depuis 1945.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 octobre 2024

3 septembre : le Jour de la victoire de la Chine sur le Japon

La Journée de la victoire sur le Japon (l’anniversaire de la capitulation de 1945) et à Taïwan, la Journée des forces armées.

Le document de reddition du Japon a été signé le 2 septembre 1945 (ou 3 septembre selon le fuseau horaire) à bord de l'USS Missouri , un navire de guerre américain ancré dans la baie de Tokyo.

Après la capitulation officielle du Japon, le gouvernement nationaliste de la République de Chine a annoncé trois jours de célébrations pour fêter la capitulation du Japon, à partir du 3 septembre. Entre 1946 et 1949, le 3 septembre a été célébré comme le Jour de la victoire de la guerre de résistance contre le Japon.

En 1949, le Parti communiste chinois a proclamé la République populaire de Chine sur le territoire de la Chine continentale. Le gouvernement nationaliste s'est retiré du continent et s'est installé à Taiwan. La RPC a continué à célébrer le 3 septembre comme la Journée de la victoire sur le Japon (战胜日本日), alors qu'à Taïwan cette date est, depuis 1955, célébrée comme la Journée des forces armées (9武装部队日), mais ce n’est pas un jour férié.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 septembre 2024

15 août : le Japon se souvient de ses 30 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale

Le Japon commémore ses morts de la Seconde Guerre mondiale. La date choisie est celle de la reddition du Japon en 1945, il y a 79 ans.

Le Japon commémore ses morts de la Seconde Guerre mondiale. C’est Shūsen-kinenbi ( 終戦記念日), la date choisie est celle de la reddition du Japon en 1945. Celle-ci, consentie dès le 10 août par Tokyo, a été acceptée par les Alliés le 14 août 1945, mais ce n’est que le lendemain qu’elle a été signée, à bord du navire américain Missouri, et signifiée par la radio aux Japonais.

Le service commémoratif national pour les morts de la guerre (全国戦没者追悼式) débute toujours à 11 h 51 précise, de manière que la minute de silence tombe pile à midi. Cela commence par l’arrivée de l’Empereur et de son épouse, suivie de l’exécution de l’hymne national (Kimigayo) et d’un bref discours du Premier ministre. Après la minute de silence, c’est au tour du roi de prononcer un discours, suivi par ceux des présidents des chambres. L’empereur se retire et on procède à l’offrande des fleurs. La cérémonie est diffusée à la télévision. L'empereur et l'impératrice sont toujours présents, ainsi que des représentants d'organisations commerciales, syndicales, politiques et religieuses, et des familles endeuillées. Le nombre de participants peu atteindre plusieurs milliers. Beaucoup moins en période de covid.

Autrefois, le service avait lieu au sanctuaire de Yasukuni, où reposent les âmes de plus de deux millions et demi de soldats japonais morts de 1868 à 1951, mais aussi quatorze criminels de guerre condamnés en 1945 dont le premier ministre Hideki Tōjō et le chef d'état-major de l'Armée Yoshijirō Umezu (transférés secrètement dans ce temple en 1978). Ce temple shintoïste est ainsi devenu un haut lieu du nationalisme et de l’extrême droite japonaise. En 1965, la cérémonie a donc été transférée au budokan (salle de sport) de Tokyo, lieu plus neutre, où elle est toujours célébrée aujourd'hui. Le service est destiné à honorer à la fois les victimes militaires japonaises et les victimes civiles de la guerre, soit plus de 30 millions de personnes décédées au total.

Cependant, des députés conservateurs, parfois des ministres, ainsi que de nombreux militants révisionnistes, continuent de venir se recueillir le 15 août dans le sanctuaire de Yasukuni. Depuis l’époque de Shinzo Abe, qui a visité le sanctuaire en 2013, le mouvement pour la « renationalisation » de Yasukuni est de plus en plus puissant, ce qui est très mal vécu à Pékin et à Séoul car ce sanctuaire symbolise le militarisme nippon des années 1930 et 1940. La nomination en avril 2024 d’un ancien militaire, l’amiral Umio Otsuka, à la tête du controversé sanctuaire, va dans ce sens. Autrefois, il dépendait directement du ministère des Armées. Ce sont les Américains, en 1945, qui ont imposé sa transformation en corporation religieuse indépendante sans lien avec l’État.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 août 2024

6 août : Hiroshima, 79 ans après la bombe

La cérémonie commence par une minute de silence à 8h15 précise (1h15, en France), en mémoire des quelque 140 000 victimes de Little Boy, la bombe nucléaire larguée le 6 aout 1945 sur la ville d’Hiroshima, au Japon.

La cérémonie commence par une minute de silence à 8h15 précise (1h15, en France), en mémoire des quelque 140 000 victimes de Little Boy, la bombe nucléaire larguée le 6 aout 1945 sur la ville d’Hiroshima, au Japon. Le premier ministre dépose une gerbe jaune sur le monument du Parc de la paix, construit en 1952 à l’endroit même où la bombe est tombée. Quelques centaines de colombes sont lâchées, en guise de message de paix.

Il a fallu attendre 2010, pour qu’un représentant du gouvernement des États-Unis assiste à la cérémonie, mais Washington n’a jamais accepté de prononcer la moindre excuse, se retranchant derrière la nécessité de faire plier au plus vite la dictature militaire nippone.

Le Japon milite depuis longtemps pour un abandon de toute arme nucléaire. Après la catastrophe de Fukushima, des pancartes des manifestants demandaient même le renoncement à toute activité nucléaire. On notera toutefois que le Japon a refusé de signer le traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) et continue de compter très officiellement, pour sa sécurité, sur le parapluie nucléaire américain.

À l’échelle mondiale, les menaces russes d’emploi de la bombe A contre l’Ukraine, ainsi que les ambitions iraniennes en la matière, donnent toute son acuité à cette cérémonie du 6 août.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 6 août 2024

Mise à jour décembre 2024 : Le 10 décembre 2024, le Nobel de la paix est décerné au groupe japonais de survivants de la bombe atomique, Nihon Hidankyo, qui milite contre l'arme nucléaire. Cette association reçoit ce prix au nom de tous les « hibakusha » - les survivants de la bombe.

Nihon Hidankyo qui a toujours estimé que l'État nippon a été responsable du lancement de la guerre qui a débouché sur les destructions d'Hiroshima et de Nagasaki, demande des aides au gouvernement japonais. Ce prix ne manquer pas de relancer ses revendications.

1er juin : l’Indonésie célèbre les cinq principes qui fondent l’État

Le 1er juin est un jour férié, célébré pour la première fois en 2017 à l’initiative du président Joko Widodo : la Journée du Pancasila. Ces principes ont été énoncés le 1er juin 1945 pour rassembler un archipel diversifié peuplé de centaines de groupes ethniques : la nationalité indonésienne, l'internationalisme, le consensus délibératif, la protection sociale et la croyance en un seul dieu (sans préciser lequel !)

Le 1er juin est un nouveau jour férié célébré pour la première fois en 2017 à l’initiative du président Joko Widodo : la Journée du Pancasila (Hari Pancasila). « En tant qu'idéologie d'État, le Pancasila doit être reconnu et préservé par tous les citoyens de génération en génération », avait-il déclaré.

Pour faire face à la montée des idéologies islamistes, le président dont le mandat se termine à l’automne 2024 a voulu réaffirmer la philosophie de l’État indonésien tel qu’il a été fondé par Sukarno en 1945. Celui qui allait devenir le premier président du pays à l’indépendance avait conscience de la difficulté de rassembler un pays aussi vaste avec des langues et des cultures aussi diverses. Un État fondé sur l’islam, religion largement majoritaire, aurait marginalisé les bouddhistes, les chrétiens des îles orientales ou les hindous de Bali. Pour éviter ces tentations centrifuges, et lutter contre les islamistes de l’Aceh qui n’étaient pas représentatifs de l’ensemble de l’islam indonésien, Sukarno avait énoncé cinq principes fondateurs :

- Kebangsaan Indonesia : « la nation indonésienne »,

- Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan : « internationalisme, ou humanisme »,

- Mufakat, atau demukrasi : « consensus, ou démocratie »,

- Kesejahteraan sosial : « le bien-être social ».

- Prinsip Ketuhanan : « principe de Dieu », la piété envers Dieu suprêmement unique, mais sans préciser lequel.

« Pancasila », est un terme sanskrit, la langue des textes religieux de l’hindouisme, qui signifie « cinq principes ». Un terme construit d’après pañca (cinq) et śīla (principes, préceptes)

C’est le 1er juin 1945, alors que les Indes néerlandaises sont encore occupées par les Japonais, que Sukarno prononce son discours devant le Dokuritsu Junbi Chôsakai ("comité pour l'investigation sur les efforts de préparation de l'indépendance de l'Indonésie"). Il y expose les cinq principes qui, selon lui, doivent fonder le futur État indonésien dont l’indépendance sera proclamée le 17 août 1945.

Ce même 1er juin 1945 est formé un comité chargés d’établir les bases du futur État indépendant. Le 22 juin, ce comité rédige la charte de Djakarta (Piagam Djakarta), qui énonce ces bases. Cette charte résulte d’un compromis entre les nationalistes et les musulmans. Il en résulte qu’il n’y a aucune référence à l’islam dans la constitution du premier pays musulman du monde. La religion n’est pas imposée, mais l’athéisme n’a, toutefois, pas été prévu.

Après son coup d’État sanglant qui a reversé le président Sukarno en 1966, le général Soeharto conservera cette ligne, jusqu’à la chute de sa dictature, en 1998. Il a fait du Pancasila l’idéologie nationale en le représentant comme la sagesse ancienne du peuple indonésien, antérieure à l'introduction de religions étrangères telles que l’hindouisme, l’islam et le christianisme. Plus récemment, face à une montée de l’islamisme, le président Joko Widodo a eu à cœur, en 2016, de sanctuariser ces préceptes fondateurs et d’annoncer leur célébration chaque 1er juin.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 mai 2024

Le Garuda (emblème du pays) et le blason affichant les cinq symboles du Pancasila.

La tête d’un buffle appelé Banteng, symbolise la lutte pour la démocratie et l’indépendance.

Un banian, arbre symbole de la force de vie et de l’unité indonésienne.

Un épi de riz et une branche de fleur de coton symbolise les besoins basiques pour tout le peuple : l’alimentation et les vêtements.

La chaine en or unit les femmes et les hommes dans une justice commune.

Au centre, l’étoile en or sur le fond noir symbolise la croyance en un dieu unique.

25 avril : les Italiens fêtent l'anniversaire de la libération

Le 25 avril 1945, la résistance lançait une offensive générale qui permit de libérer Milan et Turin, de l’occupant nazi et du contrôle de ses alliés fascistes, alors que les forces alliées avançaient dans la plaine du Pô. La commémoration de la libération fait néanmoins, chaque année, l’objet d’attaques de la part de la droite et de l’extrême droite… Et, depuis 2022, pour la première fois, l’Italie est dirigée par des héritiers des vaincus de 1945...

Chaque année, la commémoration du 25 avril est sujette à débat. Depuis quelques années, elle fait l’objet d’attaques de la part de la droite et de l’extrême droite qui y voient un clivage inutile. Aujourd’hui, c’est la Festa Della Liberazione, le jour est férié pour une célébration qui mobilise principalement les villes du nord de l’Italie.

Le 25 avril 1945, la résistance lançait une offensive générale qui permit de libérer Milan et Turin, de l’occupant nazi et du contrôle de ses alliés fascistes, alors que les forces alliées avançaient dans la plaine du Pô. L’Italie était réunifiée. Depuis la chute du régime de Mussolini, le 25 juillet 1943, l’Italie était coupée en deux : un régime sous tutelle anglo-américaine au Sud ; une république fantoche repliée sur la localité de Salò et dirigée par les fascistes les plus radicaux rassemblés autour du Duce, mais sous la tutelle de l’Allemagne nazie qui avait envahi le nord de l’Italie. Le 25 avril est fêté comme une libération à la fois du fascisme et du nazisme par toute l’Italie.

À Rome le Président vient déposer une gerbe sur le monument du soldat inconnu. Mais certains voudraient effacer ce souvenir qui à leurs yeux valorise trop le combat de la gauche contre le fascisme, pour le remplacer par une commémoration du 18 avril 1948, premier scrutin démocratique de l’Italie (et surtout la victoire électorale de la Démocratie chrétienne face à la gauche).

On célèbre aussi le 25 avril avec des drapeaux et des chansons partisanes en commençant par Bella Ciao. Pour participer à la fête virtuelle, suivez le mots-dièse : #iorestolibera #iorestolibero

La situation est un peu particulière aujourd’hui, car le gouvernement italien est, depuis 22 octobre 2022, dirigé par Gorgia Meloni, héritière politique lointaine des vaincus de 1945. Elle s’est longtemps affichée comme une nostalgique de l’Italie de Mussolini. Les néofascistes tentent de profiter de la situation pour saboter la fête de la libération du 25 avril. Chaque année, à l’approche du 25 avril, des symboles fascistes et même des croix gammées prolifèrent sur les murs de certaines villes (Gênes, Ferrare, Rome, Gallarate, Genzano…).

Cet année, l’anniversaire est marqué par une affaire de censure dans la télévision publique impliquant la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni. La RAI, la radio et télévision publique italienne, a annulé au dernier moment un monologue sur le fascisme d'un célèbre écrivain, Antonio Scurati, qui devait être diffusé samedi dernier en amont des célébrations du 25 avril. Grand spécialiste du fascisme italien, Antonio Scurati, devait intervenir dans l’émission Chesarà… sur RAI 3. Dans son texte, il accusait le parti post-fasciste de Mme Meloni, Fratelli d'italia, de réécrire l'Histoire.

À Milan, la journée commence par le dépôt de gerbes à la mémoire des martyrs de la Guerre de Résistance, à 9 heures du matin, sur la Piazza Tricolore, près du monument de la Guardia di Finanza. Le dernier dépôt a lieu sur la Piazzale Loreto, où, à l'aube du 10 août 1944, 15 partisans furent fusillés. La manifestation traditionnelle du 25 avril débute ensuite à 14 heures, avec la procession du Corso Venezia à la Piazza Duomo et des discours de célébration.

À Bologne, les célébrations débutent à 9h30 dans le cloître de la basilique Santo Stefano, avec le dépôt d'une gerbe sur la pierre tombale des morts de la guerre. À 10h15, sur la Piazza Nettuno, est prévue la levée du drapeau avec piquet d'honneur militaire et le dépôt d'une gerbe au Sanctuaire des Partisans tombés, suivis d'un moment institutionnel. À midi, dans le jardin de la Villa Cassarini à Porta Saragozza, une gerbe est déposée sur la plaque à la mémoire des victimes homosexuelles des camps d'extermination nazis.

À Gênes, les célébrations débutent à 20 heures au cimetière monumental de Staglieno, où se formera une procession qui déposera des gerbes dans le carré juif, aux monuments dédiés aux internés et déportés des camps de concentration nazis, et au sanctuaire de Trente et de Trieste. Les commémorations se poursuivent à 10h00, avec un rassemblement sur la Piazza della Vittoria.

Trieste célébre ce 79e anniversaire de la Libération avec une cérémonie solennelle dans la cour intérieure du monument national San Sabba Risiera, prévue à 11 heures du matin, en présence des autorités civiles, militaires et religieuses. Ensuite, à midi, le rendez-vous sera avec le concert traditionnel du Chœur des Partisans de Trieste-Trzaski Partizanski Pevski Zbor 'Pinko Tomazic'.

Le président de la République Sergio Mattarella passe ce 25 avril à Civitella dans le Val di Chiana, au-dessus d'Arezzo, lieu d'un des massacres nazis-fascistes les plus brutaux avec 244 victimes. À Florence, les célébrations commencent à 10 heures du matin avec le dépôt d'une couronne de laurier en l'honneur des morts sur la Piazza Unità Italiana. De là part la procession et atteindra le Palazzo Vecchio.

À Naples, le rendez-vous est à 9h30 au Largo Berlinguer pour une lecture des articles de la Constitution par les travailleurs, les étudiants, les représentants de la politique, de la culture et des associations. Et après sa censure à RAI, le texte de l'écrivain Antonio Scurati est lu en public et des exemplaires de la Constitution distribués. Ils ont été imprimés en édition limitée pour célébrer le 130e anniversaire de la Chambre métropolitaine du travail de Naples. Le 25 avril marque également le début de la collecte de signatures pour les quatre référendums présentés par la CGIL sur les licenciements, les contrats et la précarité.

À Palerme, c’est une journée de lutte pour la paix, de soutien à la Constitution et de lutte contre les nouveaux fascismes. La cérémonie habituelle avec les autorités civiles et militaires a lieu à 9h, dans le parc Piersanti Mattarella. À 9h30, c’est le dépôt de couronnes de laurier et de fleurs sur la pierre tombale des morts de Céphalonie et sur la pierre commémorative de Pompeo Colajanni, le commandant Barbato, qui a contribué à la libération de la ville de Turin des nazis-fascistes. La procession traditionnelle part à 10h15 du Jardin Anglais et parcourt via Libertà et via Ruggero Settimo. Arrivée prévue à 11h15 sur la Piazza Verdi, devant les marches du Teatro Massimo.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 avril 2024

22 avril : la mémoire de la Shoah en Serbie et de toutes les victimes du régime des oustachis

Le Jour du souvenir de l'Holocauste en Serbie commémore la tentative d'évasion du camp de concentration de Jasenovac, le 22 avril 1945. Cette journée est aussi l’occasion de se souvenir de toutes les victimes du régime des oustachis croates.

La Journée internationale du souvenir de l'Holocauste (ou Shoah) est célébrée le 27 janvier, mais certains pays ont une date qui leur est propre comme la Serbie où le Jour du souvenir de l'Holocauste en Serbie est observé le 22 avril.

Le nom complet de cette célébration est « Jour de mémoire pour les victimes de l'Holocauste, du génocide et des autres victimes du fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale » (Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату). Elle est dédiée à la mémoire des Serbes, des Roms et des Juifs qui ont été victimes de crimes contre l'humanité dans l'État indépendant de Croatie (un État fantoche de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne ) et dans la Yougoslavie occupée par les nazis.

La date du 22 avril a été choisie car elle commémore la tentative d'évasion du camp de concentration de Jasenovac, tenu par les oustachis (fascistes croates). Le 22 avril 1945, plus de 1 000 prisonniers se révoltèrent et tentèrent de s'évader. La plupart ont été tués et moins d’une centaine a réussi à s'échapper. Le lendemain, des unités partisanes (résistants) se sont approchées du camp et la libération de Jasenovac a commencé. Mais ils n’ont pu entrer dans le camp qu'au début du mois de mai 1945.

Le terrible bilan de la Shoah en Serbie est d’environ 14 500 juifs assassinés, soit plus de 90 % de la population juive totale. Des milliers de Roms et de Serbes ont également été tués. Le 22 avril, de nombreuses cérémonies commémoratives sont organisées dans tout le pays pour honorer la mémoire des victimes du régime nazi et de leurs complices oustachis.

À Paris, l'association française "Enfants de Jasenovac", a organisé, pour la seconde fois, une commémoration qui s’est tenue samedi 20 avril 2024, place de Colombie, à 11 heures.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 avril 2024

11 avril : l’anniversaire de la libération du camp de Buchenwald

Le 11 avril 1945, les Américains libéraient 21 000 personnes, dont 9 000 enfants de ce camp de concentration allemand établi par les nazis près de Weimar. Environ 250 000 personnes y ont été internées. C’est aujourd’hui le 79e anniversaire de la libération de Buchenwald, situé dans une région aujourd’hui rongée par une extrême droite toujours tentée par les mêmes démons.

Le 11 avril 1945, les Américains libéraient 21 000 personnes, dont 9 000 enfants de ce camp de concentration allemand établi par les nazis près de Weimar. Environ 250 000 personnes de tous les pays d'Europe furent internées entre juillet 1937 et avril 1945 à Buchenwald. Au total, 34 375 décès sont enregistrés dans les dossiers du camp. Mais ne sont officiellement pas recensés les prisonniers de guerre soviétiques, assassinés d'une balle dans la nuque, les prisonniers de la Gestapo achevés dans le crématoire de Buchenwald (estimés à 1100), les victimes des convois d'évacuation des camps de l'Est arrivées à Buchenwald ou celles évacuées du camp dans des marches de la mort par les SS au printemps 1945. Parmi les survivants célèbres de ce camp : Jorge Semprun, Stéphane Hessel, Elie Wiesel…

Le Mémorial de Buchenwald, inauguré le 14 septembre 1958, aux environs de Weimar, est le plus grand site commémoratif des camps de concentration allemands et un témoignage fondamental sur les crimes nazis. Il se situe dans le Land de Thuringe, où, avec 23,4 % des voix aux élections législatives d’octobre 2019, l’extrême droite incarnée par l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) occupe la deuxième place au Parlement régional. Le chef de file régional de l'AfD, autrefois proche des milieux néonazis, incarne le visage le plus extrémiste du parti. En avril 2024, la formation est créditée en Thuringe de 35 % des intentions de vote, loin devant la CDU et surtout le SPD du chancelier Scholz, qui a pratiquement disparu du paysage local. Des élections régionales sont prévues en septembre 2024 dans ce Land, ainsi que dans deux autres Länder d'ex-RDA, le Brandebourg et la Saxe. Lors d’une élection locale dans un district de Thuringe, en janvier 2024, le candidat de l’AfD a recueilli 47,6 %. En septembre 2023, on a même craint que l’AfD remporte la mairie de Nordhausen, la commune où se situe le camp de Buchenwald. Si finalement, le maire sortant, sans étiquette, a été reconduit avec près de 55% des voix, son adversaire d’extrême droite a tout de même fait 45%...

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 avril 2024

27 mars : le jour de l’armée birmane, putschiste et oppressive

Le jour est férié en Birmanie en souvenir du soulèvement général des Birmans contre l’occupation japonaise (1945), occasion de démonstrations de force de la part de l’armée, laquelle détient la totalité du pouvoir depuis le putsch de février 2021, tout au moins dans la portion du pays qu’elle contrôle.

Le jour est férié en Birmanie en souvenir du soulèvement général des Birmans contre l’occupation japonaise en 1945. Le 27 mars est le jour où civils et militaires se sont retournés contre le régime fasciste japonais et l’ont chassé du pays. La Journée de la résistance antifasciste (ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး နေ) a été rebaptisée Jour de l’armée (တပ်မတော်နေ့), en 1955 par le dictateur, le général Ne Win.

La population se sent peu concernée par cette journée est très controversée qui rappelle l’ancien régime militaire (1962-2016). Elle s'illustre par un grand défilé militaire organisé dans la capitale, Naypyidaw, qui pour l’occasion est coupée du monde. Depuis le coup d’État du 21 février 2021, l’armée détient à nouveau la totalité du pouvoir, tout au moins dans portions du territoire qu’elle contrôle. Le pays vitrants un état de quasi guerre civile, outre les nombreuses guérillas des peuples périphériques, toujours très actives, le gouvernement militaire doit aussi affronter l’insurrection armée lancée par l’administration clandestine du gouvernement d’union nationale qui s’oppose à la junte au pouvoir dans la capitale.

Cette journée est une occasion pour l’armée, appelée Tatmadaw (တပ်မတော်), de montrer qu’elle détient toujours la réalité du pouvoir. Depuis 1989, certains prisonniers sont graciés ce jour-là. Elle est pourtant très loin de contrôler tout le pays : des dizaines de groupes de défense du peuple (People's Defence Forces, PDF) se sont formés en réaction au putsch. Ils ont surpris l'armée par leur efficacité.

En janvier 2024, la junte a prolongé de six mois, reportant une nouvelle fois les élections promises qui n’ont pas lieu tant que le pays est secoué par un sanglant conflit civil qui s’est enlisé.

Sous prétexte d’une "lutte contre les terroristes", les militaires pourchassent les partisans d'un retour à la démocratie dans différentes régions de Birmanie, avec des méthodes violentes qui valent à la Birmanie une mise au ban de la communauté internationale.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 mars 2024

Le général putschiste Min Aung Hlaing, commandant en chef des forces de défense de l'armée, lors du défilé militaire de la Journée de l'armée.

28 janvier : Les Néerlandais commémorent la Shoah

Aux Pays-Bas, chaque année, c’est le dernier dimanche de janvier que l’on célèbre la Journée de libération d'Auschwitz. Le pays est concernés au premier chef par la Shoah : sur les 140 000 Juifs vivant aux Pays-Bas en 1940, 102 000 n’ont pas survécu à la guerre, soit 71% d’entre eux (contre 50% en Allemagne, 28% en France).

Auschwitz, le camp de la mort nazi, a été libéré le 27 avril (1945) et c’est la date retenue par la plupart des pays concernés par le devoir de mémoire de la Shoah. Mais, aux Pays-Bas, chaque année, c’est le dernier dimanche de janvier que l’on marque la Journée de libération d'Auschwitz (Auschwitzherdenking), soit cette année, le 28 janvier. La journée n’a toujours pas obtenu le statut de commémoration officielle, mais elle est célébrée de manière assidue depuis les années 1970. Les Pays-Bas sont en effet concernés au premier chef par la Shoah : sur les 140 000 Juifs vivant aux Pays-Bas en 1940, 102 000 n’ont pas survécu à la guerre, soit 71% d’entre eux (contre 50% en Allemagne, 28% en France).

Aujourd’hui, cela fait 79 ans que les Pays-Bas ont été libérés et que le camp d'extermination d'Auschwitz, symbole international de l'Holocauste, a été libéré. Ce 28 janvier 2024, c’est le Comité néerlandais pour Auschwitz qui organise la commémoration nationale de la Shoah au monument « Plus jamais d'Auschwitz » dans le parc Wertheim à Amsterdam. Rendez-vous à 10h à l'hôtel de ville d'Amsterdam. La procession silencieuse commence à 11h. Elle se termine dans le parc Wertheim où se trouve le mémorial conçu en 1977 par l'écrivain et plasticien Jan Wolkers.

La cérémonie débute à 11h30 avec la récitation de Yizkor et du Kaddish, suivi de dépôt de gerbes. La musique est assurée par des Roms et des Sintis, eux aussi victimes des nazis et déportés massivement à Auschwitz. Le site du Comité néerlandais d'Auschwitz.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 janvier 2024

La cérémonie de 1979 (Photo : Rob Bogaerts / Anéfo)

Le mémorial a été conçu en 1977 par l'écrivain et plasticien Jan Wolkers (1925-2007). Il est constitué de miroirs brisés et porte l'inscription « Plus jamais Auschwitz ».

15 décembre : les habitants d’Aurigny fêtent le retour sur leur île

Aurigny a été la seule île anglo-normande à être évacuée pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île étant devenue une partie du mur de l'Atlantique de Hitler. Les cinq années d'occupation allemande ont pris fin le 16 mai 1945 mais les habitants n’ont pu revenir dans leur île que le 15 décembre 1945. C’est cet anniversaire qui est fêté tous les ans comme une véritable fête nationale.

Aurigny a été la seule île anglo-normande à être évacuée pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île étant devenue une partie du mur de l'Atlantique de Hitler. Les cinq années d'occupation allemande ont pris fin le 16 mai 1945 mais les habitants n’ont pu revenir dans leur île que le 15 décembre 1945. C’est cet anniversaire qui est fêté tous les ans comme une véritable fête nationale.

Sans intérêt stratégique les îles anglo-normandes ont été abandonnées par l’armée britannique à la Wehrmacht. La plupart des habitants de l’archipel ont préféré l’occupation à l’exil, à l’exception de ceux d’Aurigny qui, presque tous, ont préféré quitter leur île. Le 23 juin 1940, à 6 heures du matin, les cloches des églises ont sonné pour avertir les habitants que les six navires de la Royal Navy qui devaient en transporter 1 500 vers le continent approchaient du port de Braye. Ils n’avaient que quelques heures pour rassembler leurs affaires et se rassembler, sans aucun moyen de savoir avec certitude s’ils reverraient un jour l’île.

L’île a été investie par l’armée allemande qui y a implanté quatre camps de concentration : Lagers Helgoland, Norderney, Borkum et Sylt.

La guerre s’est arrêtée le 8 mai 1945, mais les occupants allemands d’Aurigny n’ont capitulé que le 16 mai 1945, soit sept jours après la libération de Guernesey et de Jersey. Cependant, les habitants d'Aurigny n'ont pas pu retourner immédiatement sur leur île en raison de l'énorme opération de nettoyage nécessaire, qui comprenait le retrait de plus de 30 000 mines terrestres. Les dégâts causés à l'île et les difficultés de rétablir une certaine forme de normalité ont duré plusieurs années, provoquant toutes sortes de difficultés et de litiges. Cela a finalement conduit à une enquête du ministre anglais de l'Intérieur et à une refonte fondamentale de leur système de gouvernement.

Ce Jour des retrouvailles d’Aurigny (Alderney Homecoming Day) est un jour férié annuel. La journée commence par un service œcuménique spécial d'action de grâce pour les retrouvailles, à 10h à l'église Sainte-Anne, suivi d’un dépôt de gerbe à 11h30 à la Pierre Commémorative du Port. Le reste de la journée est plus festif.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 décembre 2023

10 novembre : la Journée des héros en Indonésie

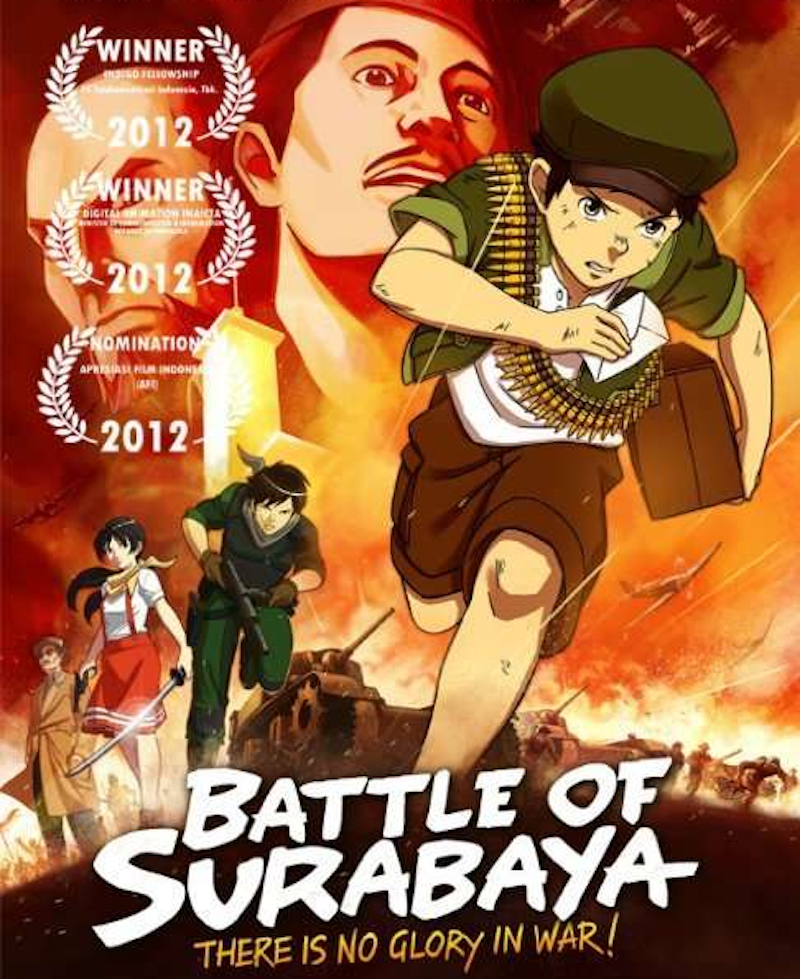

Chaque 10 novembre, à l’occasion du Jour des Héros, les autorités indonésiennes décernent le titre de Héros national à des personnalités particulièrement méritantes. Le même jour d’autres titres et décorations moins prestigieux sont également distribué. La date du 10 novembre fait référence à la bataille de Surabaya, en 1945.

Chaque 10 novembre, à l’occasion du Jour des Héros (Hari Pahlawan), les autorités indonésiennes décernent le titre de Héros national à des personnalités particulièrement méritantes. Le même jour d’autres titres et décorations moins prestigieux sont également distribué. La date du 10 novembre fait référence à la bataille de Surabaya, en 1945.

Le 27 octobre 1945, les troupes britanniques entrent dans la ville de Surabaya, au nord de Java, avec pour mission de désarmer les forces d’occupation japonaise qui pouvaient y demeurer alors que le Japon avait capitulé le 15 août 1945. Deux jours plus tard, le 17 août l’Indonésie avait proclamé son indépendance. En réaction, un groupe de Néerlandais est parvenu à hisser le drapeau des Pays-Bas sur l’hôtel Yamato, à Surabaya. L’Indonésie était jusque-là une colonie néerlandaise. Ce geste a suscité la colère des habitants de Surabaya qui ont considéré que les Néerlandais insultaient à la fois leur déclaration d’indépendance et leur drapeau rouge et blanc. L’arrivée des Anglais a fait penser à la population que ces derniers étaient venus pour préparer le retour des Hollandais que les Japonais avaient chassé en occupant le pays de mars 1942 à août 1945. Dans cette ambiance très tendue, un officier britannique, le général de brigade Mallaby, est tué dans des circonstances assez floues (sa voiture a été attaquée, l’acte n’a pas été revendiqué). Les anglais réagissent par un ultimatum demandant à tous les dirigeants et citoyens armés de venir se présenter, de déposer les armes et de se rendre les mains levées. La date limite de l’ultimatum était fixé au 10 novembre 1945, à 6 heures du matin. Cet ultimatum auquel les Indonésien ne sont pas plié a mis la population de Surabaya en colère. Les combats ont éclaté le jour-même. La guerre entre les deux camps a duré environ trois semaines. Les combats ont fait des milliers de victimes. Les pertes indonésiennes sont estimées à 16 000 personnes et celles les Britanniques à environ 2 000 hommes. Ce sont les victimes indonésiennes du 10 novembre 1945 et des jours suivants qui sont honorées aujourd’hui.

Cette bataille est l’un des symboles de la résistance indonésienne à la colonisation hollandaise. Les Pays-Bas attendront, en effet, plus de quatre ans avant de reconnaître l’indépendance de l’Indonésie proclamée le 17 août 1945. Les premiers héros désignés lors des commémorations du 10-Novembre, devenue une célébration nationale, furent des figures de la résistance tombées lors de cette bataille. Actuellement, les héros nationaux sont au nombre de 170. Récemment, le président Joko Widodo (Jokowi) en a rajouté six.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 novembre 2023

Commémoration philatélique à l’occasion du 10e anniversaire de la bataille de Surabaya

Un dessin animé japonais évoque cette bataille (voir la bande annonce en anglais)

Le monument dédié à la la bataille de Surabaya

Aujourd'hui sur l’ancien hôtel Yamato, flotte le drapeau rouge et blanc de l’Indonésie

22 octobre : en Indonésie, la Journée de l’islam santri

Cette fête à la fois patriotique et religieuse, de création récente, participe à la transformation de l’islam local plutôt tolérant en un islam rigoriste importé d’Arabie saoudite.

Aujourd’hui, en Indonésie, c’est la Journée nationale du santri (Hari Santri nasional). Cette fête est récente, elle a été créée par décret en 2005. Elle a une dimension à la fois patriotique, car elle rappelle un appel au djihad contre le colonisateur, et religieuse. Elle participe à la transformation de l’islam local en un islam rigoriste importé d’Arabie saoudite.

L’islam traditionnel en Indonésie est un mélange d’hindouisme et d’anciennes croyances animistes. À cet islam syncrétique et tolérant, celui des abangan, s’oppose celui des santri qui pratiquent une version plus orthodoxe et plus austère de l'islam appliqué à la lecture du Coran.

Le santri a joué un rôle important dans le mouvement d'indépendance indonésien. Ce ne fut pas le seul. Des mouvements communistes et nationalistes ont aussi joué un rôle déterminant, mais ce n’est pas eux qui sont mis en valeur par cette fête du 22 octobre. En 1926, un groupe de santri a formé Nahdlatul Ulama (la renaissance des oulémas), la plus grande organisation islamique indépendante au monde avec 30 millions de membres aujourd’hui. Suite à la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie, ses membres ont déclaré que la lutte contre les forces coloniales néerlandaises était une guerre sainte et obligatoire pour tous les musulmans. La date du 22 octobre rappelle l’appel au djihad lancé en 1945 par Hasjim Asy'ari (1871-1947) contre les armées alliées, vainqueurs des Japonais.

Paradoxalement, c’est sous le président Joko Widodo (alias Jokowi), élu en 2014 et réélu en 2019 qu’a été créée cette journée des santri (qui n’est pas un jour férié). Candidat démocrate et moderniste, il a été élu à la tête de l’Indonésie contre Prabowo Subianto, un général en retraite conservateur, proche des milieux islamistes. Mais la pression de l’armée et des forces de l’ordre sur le régime est telle que Jokowi a dû céder à des mesures conservatrices, comme le renforcent des lois réprimant le blasphème, par exemple, et même faire entrer Prabowo Subianto dans son gouvernement, comme ministre de la Défense. La journée du 22 octobre participe, hélas, de ce combat culturel et religieux à l’encontre de la démocratie, de la tolérance et de la modernité. Un combat qui divise la société indonésienne. Contrairement à ce qui s’opère dans d’autres pays, c’est la population citadine qui s’enfonce aujourd’hui dans le conservatisme alors que les campagnes demeurent plus ouvertes et plus tolérantes sur le plan religieux (à l’exception de quelques régions comme la très rigoriste province d’Aceh). Cela dit, l’islam santri est partagé entre le réformisme de la Muhammadiyah et le traditionalisme du Nahdlatul Ulama. Ces dernières années, c’est le courant traditionaliste qui semble prendre le dessus.

La cérémonie nationale de la Journée nationale du santri (HNS) se déroule au Monument national (Monas), de Jakarta. Une autre célébration a lieu également au pensionnat islamique de Tebuireng, district de Jombang dont le cimetière abrite la tombe du fondateur des Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 octobre 2023

2 septembre : le jour de la victoire des États-Unis sur le Japon

Le 2 septembre 1945, le texte de capitulation japonais était officiellement signé à bord de l'USS Missouri. Cette fête est un peu le pendant du 8 mai en Europe.

Les États-Unis célèbrent le Jour de la Victoire sur le Japon (VJ Day) le 2 septembre. Ce jour-là, en 1945, le texte de capitulation japonais a été officiellement signé à bord de l'USS Missouri.

Fin juillet 1945, la défaite imminente du Japon dans la Seconde Guerre mondiale devint évidente. Les bombardements atomiques des villes d'Hiroshima et de Nagasaki et l'échec d'un coup d'État militaire sont devenus la goutte d'eau qui a poussé l'empereur Hirohito à annoncer la capitulation du Japon aux Alliés. Le Japon s'est rendu les 14 et 15 août (selon le fuseau horaire) 1945, et dans de nombreux pays, c’est cette date est célébrée comme le jour de la victoire sur le Japon.

La signature officielle de l'instrument de capitulation japonais a eu lieu à bord de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo le 2 septembre 1945 et le président c a désigné le 2 septembre comme Journée de la Victoire sur le Japon, cette fête est les dans du 8 mai en Europe.

Bien que le VJ Day soit célébré partout aux États-Unis, il n'est reconnu comme jour férié officiel qu'au Rhode Island, où il est appelé Victory Day. Dans les autres États, il est célébré le deuxième lundi d'août.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

le 14 août 1945

15 août : les deux Corées célèbrent leur libération du joug japonais

Le 15 août est l'un des jours fériés les plus importants du calendrier coréen. Le Jour de l'Indépendance célèbre la victoire sur le Japon qui a libéré la Corée de 35 ans de domination coloniale japonaise le 15 août 1945. Mais aujourd’hui, face la menace de la Chine, la Corée du Sud tend à mettre en veilleuse ses récriminations mémorielle à l’égard du Japon.

Le 15 août est l'un des jours fériés les plus importants du calendrier coréen, le Jour de l'Indépendance ou Gwangbokjeol (광복절) comme on l'appelle localement, littéralement, « le Jour de la restauration de la lumière » et célèbre la victoire sur le Japon qui a libéré la Corée de 35 ans de domination coloniale japonaise le 15 août 1945. Le 15 août commémore également la formation du tout premier gouvernement sud-coréen trois ans plus tard. sous Syngman Rhee, le 15 août 1948. C’est l'un des rares jours fériés partagés avec la Corée du Nord qui célèbre chaque 15 août, c’est le Jour de libération de la partie, Chogukhaebangŭi nal ( 조국해방의 날).

La domination coloniale japonaise de 1910 à 1945 a été une période sombre pour la Corée alors unifiée, car le colonialisme japonais était souvent assez dur. Le Japon a gouverné directement par la puissance militaire et toute résistance coréenne a été réprimée avec force. Cela a conduit à une manifestation nationale et à la fondation du "Mouvement du 1er mars", en 1919, qui a poussé à l'indépendance nationale.

C'est lors de la mobilisation japonaise en temps de guerre de 1937-45 que la Corée a le plus souffert pendant la colonisation, car les hommes coréens ont été forcés de se battre en première ligne pour le Japon ou ont été envoyés travailler dans des usines japonaises, tandis que de nombreuses jeunes femmes coréennes ont été enrôlées comme « femmes de réconfort ». » pour les soldats japonais.

Aujourd'hui, le jour férié en Corée du Sud est célébré avec des festivités, des cérémonies et des défilés dans tout le pays. Le Taegeukgi, le drapeau national de la Corée du Sud, peut être vu dans de nombreuses rues pour honorer les héros qui se sont battus pour la liberté de la nation, et de nombreuses personnes sont encouragées à emboîter le pas en arborant le drapeau coréen à l'extérieur de chez elles. Le jour de la libération de la Corée est un jour férié en Corée du Sud. Le gouvernement accorde traditionnellement des grâces spéciales à Gwangbokjeol. La plupart des musées et lieux publics sont ouverts gratuitement aux descendants de militants indépendantistes pendant les vacances, mais ils peuvent également voyager gratuitement dans les transports publics et les trains interurbains. Certains parents coréens nomment même leurs fils « Gwangbok » lorsqu'ils naissent ce jour-là.

En Corée du Nord, la fête est souvent célébrée par un défilé militaire sur la place Kim Il-sung les années de jubilé (ex: 25e, 40e, 50e, 60e, 70e anniversaire) avec la présence du président de la Commission des affaires d'État et du commandant en chef des forces armées. Le premier défilé a eu lieu en 1949 devant la gare de Pyongyang. Il a été réitéré en 1953, puis organisé chaque année jusqu'en 1960, puis n’a plus eu lieu jusqu'au début des années 2000.

Aujourd’hui, toutefois, face la menace de la Chine, la Corée du Sud tend à mettre en veilleuse ses récriminations mémorielles à l’égard du Japon.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

Le 15 août 1945 à Séoul

En Corée du Nord.

9 mai : Liberation Day à Jersey et Guernesey

L’occupation allemande des îles Anglo-normandes, abandonnées par les Anglais, a commencé le 30 juin 1940. Elle va durer jusqu’au 9 mai 1945. C’est cet anniversaire, le Libération Day qui fait office aujourd’hui de fête nationale à Jersey et à Guernesey.

En 1940, les autorités britanniques ont décidé que les îles Anglo-normandes n’avaient pas un intérêt stratégique suffisant pour que l’on mobilise des dizaines de milliers de soldats pour les défendre. Ces dépendances de la couronne, les plus anciennes de toutes, ont donc été abandonnées par le Royaume-Uni auxquels elles n’appartiennent pas. L’évacuation d’une partie des habitants a donc été organisée. Les îles sont livrées aux Allemands sans combats. Ceux-ci vont prendre possession de l’archipel après quelques bombardements tuant quelques dizaines de personnes.

L’occupation allemande a commencé le 30 juin 1940. Elle va durer jusqu’au 9 mai 1945, c’est cet anniversaire, le Libération Day (Jour d'la Libéthation en langue locale), qui fait office aujourd’hui de fête nationale à Jersey et à Guernesey.

Cette date ne concerne pas les autres îles. Aurigny (Alderney), n’est libérée que le 15 mai et dans l’île de Sercq (ou Sark), il n'y avait plus de population et donc pas de population libérée, c’est le retour des populations évacuées, le Homecoming Day, survenu le 15 décembre, qui y est fêté.

Quelque 6000 travailleurs forcés ont été amenés divers pays, des Russes, des Français, des Polonais… pour construire des centaines de bunkers, de murs antichars, de systèmes ferroviaires, ainsi que de nombreux complexes de tunnels. Le liberation Day leur rend hommage à eux aussi car beaucoup sont morts au sein des camps construits pour les enfermer.

Depuis le 50e anniversaire de la Libération en 1995, un modèle de cérémonies officielles du Jour de la libération s'est développé sur la place de la Libération à Saint-Hélier où les événements à la capitainerie et à l'hôtel Pomme D'Or se sont produits en 1945. Suite à une séance spéciale des États de Jersey, le matin, les États Membres, le clergé, le Bailli de Jersey, le Lieutenant-Gouverneur, les Jurats, les officiers de la couronne et d'autres fonctionnaires défilent de la place royale à la place de la libération. Un service œcuménique en plein air a lieu sur la place de la Libération, suivi du chant de Man Bieau P'tit Jèrri / Beautiful Jersey (en jèrriais et en anglais) et d'une reconstitution de la levée des drapeaux (dont celle de Fort Regent).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 mai 2023

Huissier, lieutenant-gouverneur et autres fonctionnaires en procession le Jour de la libération à Jersey en 2012

La foule en liesse, le 9 mai 1945

En soirée, le Libération Day se termine par un feu d’artifice.