L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

4 février : le souvenir de la toute première abolition de l’esclavage

Le 4 février aurait pu être la première commémoration mémorielle de la France moderne et avoir un écho international. En 1794, pour la première fois dans l'Histoire, la Convention nationale française proclamait l'abolition de l'esclavage… celui-ci sera rétabli huit ans plus tard. Un rassemblement est néanmoins prévu ce soir à Paris.

On célèbre aujourd’hui à Paris, le 231e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Pour la onzième fois, un rassemblement est organisé ce soir à 18h sur la place du Général-Catroux, Paris 17e.

Le 4-Février aurait pu être la première commémoration mémorielle de la France moderne et avoir un écho international. Le 4 février 1794, pour la première fois dans l'Histoire, la Convention nationale française proclamait l'abolition de l'esclavage, près de quatre ans après l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le 4 février 1798, Pierre Thomany, un député de Saint-Domingue, descendant d’esclaves, proposait que ce 4 février devienne officiellement une journée de fête nationale dans les colonies. Il n’en sera rien.

En 1801, Toussaint Louverture, pris par son élan émancipateur, choisit le 4 février pour envahir la partie espagnole de Saint-Domingue et y proclamer la liberté générale. Cette audace allait sceller son destin. L’année suivante, le 4 février, une expédition chargée par Bonaparte de rétablir l’esclavage se présenta devant Port-au-Prince. Toussaint sera arrêté et déporté… Mais un premier État noir décolonisé naîtra tout de même le 1er janvier 1804, sous le nom d’Haïti. Cela restera une exception historique.

Le 20 mai 1802, Bonaparte qui avait pris le pouvoir le 9 novembre 1799 (coup d’État du 18 brumaire) décidait de maintenir de l’esclavage là où il n’avait pas été aboli : en Martinique, rendue par les Anglais, ainsi que dans l’océan Indien (Maurice et Réunion), où les colons avaient refusé le décret de 1794. Il agissait sous l’influence du milieu colonial entourant son épouse, Joséphine, elle-même issue d’une famille de planteur esclavagiste. En Guadeloupe, l’esclavage aboli en 1794 sera rétabli par les armes, suite à un arrêté du 16 juillet 1802, malgré la résistance des officiers antillais Ignace et Delgrès. La Guyane a connu le même sort.

Ainsi la République française, désormais conduite par le jeune et ambitieux général, effaçait la date du 4 février de la mémoire nationale. La France, pays des droits de l’homme et du citoyen, aurait pu rester dans l’Histoire comme le premier pays à avoir éradiqué l’esclavage, est en fait le seul à l’avoir rétabli. C’est Claude Ribbe et l'association des Amis du général Dumas, en 2014, qui ont ranimé le souvenir du 4 février. Le rassemblement de ce soir est le onzième.

On le sait, l'esclavage ne sera aboli définitivement dans les colonies françaises que par le décret du 27 avril 1848, adopté par le Gouvernement provisoire de la Deuxième République sous l'impulsion du député Victor Schœlcher. Chaque DOM ou TOM célèbre l’événement à des dates diverses, le 22 mai en Martinique ; le 27 mai en Guadeloupe, le 20 décembre à la Réunion, le 10 juin en Guyane... Et, arbitrairement, le 10 mai par la République française. Un floue mémoriel qui s’explique par les cafouillages de l’Histoire l’abolition dans l’espace colonial français.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 février 2025

Portrait de Jean-Baptiste Belley (1747-1805), représentant de Saint Domingue en 1797, Membre de la Convention et député aux Cinq-Cents. Ce portrait peint par Anne-Louis Girodet (1822) est la première représentation d'un homme noir dans la position d'un législateur occidental. Jean-Baptiste Belley s'appuie sur le piédestal du buste en marbre de l'abbé Guillaume Thomas François Raynal, sculpté par Espercieux.

1er janvier : le traditionnel bain du Nouvel An en mer du Nord et ailleurs

La pratique des bains de mer du Nouvel An connaît un engouement spectaculaire depuis une dizaine d’années. C’est en mer du Nord, là où les conditions sont souvent les plus difficiles, qu’il attire les plus grosses foules.

Tous les ans, aux Pays-Bas, la Nieuwjaarsduik (le plongeon du Nouvel an) attire des dizaines milliers de nageurs intrépides prêts à affronter une eau à 7 ou 8 degrés. En principe, 226 spots de baignade étaient prévus aux seuls Pays-Bas mais cette année les conditions seront difficiles en mer du Nord.

Tout a commencé à Scheveningen, la grande station balnéaire de La Haye, en 1965 à l’initiative de Jan van Scheijindel, ancien du club de natation de La Haye Sport Na Arbeid (SNA). Chaque année cette plage accueille, à elle seule, quelque 10 000 baigneurs, sponsorisés par Unox, une marque de plats cuisinés qui distribue aux participants un bonnet orange et une soupe chaude. Mais, cette année, la plongée du 1er janvier 2025 à Scheveningen est annulée en raison de vents forts, de courants forts et de hautes vagues.

On se baigne aussi sur la côte belge. À Ostende, le bain des Ours polaires réunit chaque année quelque 6000 personnes. En France, à Dunkerque, le bain des Givrés, le plus grand rassemblement de la région, attire des milliers de personnes dans une ambiance de carnaval. Cette année, le rendez-vous est fixé à 11h devant le Malouin, digue de mer. Le top départ du bain du Nouvel An est donné à midi pile. L’an dernier, malgré une température extérieure de 7°C et un ressenti à 3°C, en raison d’un vent un peu glacial, ils étaient près de 2 000 baigneurs à avoir pris d’assaut la mer du Nord.

De nombreux bains collectifs sont prévus également sur la côte normande. Mais les mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2025, un fort coup de vent est attendu sur l’ensemble des côtes de la Manche. Les rafales pourraient atteindre les 100/120 km/h le long des côtes. Certains bains pourraient donc être annulés en raison de conditions météorologiques défavorables voire dangereuses.

Cette pratique connaît malgré tout un engouement spectaculaire depuis une dizaine d’années en France, on se baigne aussi dans les lacs et les rivières et bien sûr en Méditerranée dans une eau à 10 à 12 degrés, ce qui est un peu moins héroïque. Martigues a organisé hier un bain de la Saint-Sylvestre, aujourd’hui, c’est au tour de Marseille sur la plage du Petit-Roucas.

Cette tradition du XXe siècle, comme beaucoup d’autres, vient en fait des États-Unis. Fondés à une année d’intervalle, le Coney Island Polar Bear Club et le L Street Brownies organisent des bains d’hiver dès 1903 et 1904, respectivement à New York (à l’initiative de Bernarr Macfadden) et à Boston. Limités à l’époque à quelques membres des clubs, ces bains du Nouvel Ans attirent désormais des milliers de baigneurs inscrits (et souvent costumés) et de de nombreux curieux.

Au Canada, les membres du Polar Bear Swim Club de Vancouver plongeaient dans l'eau glacée Plage de la Baie des Anglais, le jour de Noël (comme le font les Anglais). Plus tard, cette tradition née en 1920, s’est portée sur le jour de l'An. Cette nage hivernale, sous la glace, est appelée la nage avec l'ours polaire (polar bear plunge). Plus d’un millier de personnes s’y adonnent chaque année.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 décembre 2024

Nieuwjaarsduik, Scheveningen 2010 (photo : Alexander Fritze)

Le 1er janvier 2018, sur la plage de Haeundae, à Busan, en Corée du Sud (photo : municipalité de Busan)

29 octobre : ne pas oublier Mehdi Ben Barka et Robert Boulin

Mehdi Ben Barka, a été enlevé devant la brasserie Lipp, 151 boulevard Saint-Germain, à Paris par des policiers français et conduit dans une villa appartenant à un truand. Il n’est plus réapparu. Le corps n'a jamais été retrouvé. Celui de Robert Boulin, autre disparu du 29 octobre, a été retrouvé, son assassinat maquillé en suicide.

En ce jour anniversaire de la disparition de Mehdi Ben Barka, un rassemblement se produit devant la brasserie Lipp, 151 boulevard Saint-Germain, à Paris, lieu de son enlèvement par des policiers français. Il fut conduit dans une villa de Fontenay-le-Vicomte, dans l’Essonne appartenant à un truand. Chaque année, il est d’usage de se retrouver sur le lieu même où il a été vu pour la dernière fois. Il n’est plus réapparu. Le corps n'a jamais été retrouvé (tout comme celui de Jamal Khashoggi disparu au consulat saoudien d’Istanbul en octobre 2018).

Dans le cas de Ben Barka, c’était il y a 59 ans, jour pour jour, le 29 octobre 1965. On sait aujourd’hui que l’opération a été menée avec la complicité des services marocains venus spécialement à Paris. L’affaire n’a pas été totalement élucidée. Le sera-t-elle jamais ? Mehdi Ben Barka était le principal opposant politique au roi Hassan II dont le régime virait nettement à l’autoritarisme. Leader tiers-mondiste et panafricaniste, il pouvait gêner les intérêts français en Afrique. Sa famille ne cesse de dénoncer une absence de volonté des deux pays pour faire éclater la vérité. Le sit-in de ce jour est organisé par l’Institut Mehdi Ben Barka-Mémoire Vivante, avec le soutien de nombreuses associations marocaines et européennes des droits de l’homme. Une nouvelle instruction a été lancée, à l’initiative d’un juge français, en 2005, quarante ans après les faits. Elle est toujours en cours !

Rhita Bennani, la veuve de Mehdi Ben Barka est décédé à Paris, le 26 juin 2024, à l’âge de 92 ans. Elle et ses enfants demandent depuis des décennies ce qui est arrivé à leur mari et père, et où se trouve sa sépulture. Ils espèrent qu’Emmanuel Macron reconnaisse enfin la responsabilité de la France, comme il l’a fait récemment dans le cas de Maurice Audin. « Le secret-défense ne doit pas servir à couvrir des erreurs ou des dérapages des services dans des cas où il y a eu mort d’homme. Les familles ont le droit de savoir et il faudrait s’interroger sur ce point » explique Bachir Ben Barka qui a lancé hier un nouvel appel au président français et au roi du Maroc.

D’autres familles sont concernées : celle de Robert Boulin, assassiné en 1979, également un 29 octobre. Initialement classée comme un suicide, l'affaire a été rouverte en 2015 pour « enlèvement » et « assassinat » suite aux nombreuses incohérences relevées. Il y a cinq ans, le 29 octobre 2019, 14 journalistes ayant enquêté sur la mort de Robert Boulin ont adressé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, demandant la déclassification des archives des services de renseignement français et américains concernant cette affaire. Ce 29 octobre 2024, Fabienne Boulin Burgeat, la veuve de l’homme politique assassiné, se rend une nouvelle fois au Tribunal de Versailles pour demander à la juge d'instruction en charge du dossier Boulin, "ce qu'elle compte faire" à la lumière des avancées récentes.

On peut aussi citer l’affaire du juge Bernard Borrel, tué à Djibouti en 1995 ; celle des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Vernon, tués au Mali en 2013 ; celle des victimes du Bugaled Breiz (5 morts), ce chalutier breton qui a coulé subitement en 2004 ; celle des victimes du crash du vol Ajaccio-Nice (95 morts) en 1968 ou encore de celle de l’explosion de la Maison des Têtes (13 morts) à Toulon en 1989. Le classement d’un dossier en secret-défense empêche sa consultation avant cent ans !

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 octobre 2024

photo B. Teissier

25 septembre : hommage aux harkis

Depuis 2003, la France rend hommage aux combattants supplétifs de l’armée française en Algérie. C'est seulement en 2015, que furent reconnues les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France.

Les harkis sont des Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’indépendance de leur pays. Certains avaient pris en conscience le parti de la France ; d’autres n’ont pas eu vraiment eu le choix. Capturés les armes à la main, c’était la collaboration ou la mort. À la fin de la guerre, ils étaient 210 000, perçus en Algérie comme des traîtres à leur patrie et abandonné par la France le 12 mai 1962, en dépit des promesses du président De Gaulle. Finalement grâce à des désobéissance dans l’armée, 42 500 (90 000 si ont compte les familles) ont été rapatriés, les autres ont été abandonnés à leur sort, c’est-à-dire le plus souvent une exécution sommaire. En Algérie, le sujet demeure totalement tabou. Les terroristes et assassins des années 1990 ont été amnistiés, pas les harkis, qui sont toujours victimes de discriminations légales (y compris leurs enfants) et d’insultes régulières de la part des autorités.

En France, beaucoup ont passé des années, voire des décennies, dans des camps : Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard), Bias (Lot-et-Garonne) ou dans les 70 hameaux de forestage dans lesquels ils travaillaient pour l’Office national des forêts. Certains vivent encore dans ces camps qui ont été établis pour eux en 1962, après les accords d’Évian.

Pendant quatre décennies, ils ont été totalement oubliés. Après une première loi de reconnaissance des services rendus en 1994, sous le président Mitterrand, Jacques Chirac a reconnu officiellement leur drame et leur sacrifice, c’était le 25 septembre 2000, date qui a été retenue ensuite pour établir une Journée nationale d’hommage aux harkis, en 2003. Une initiative qui les a laissés très insatisfaits car ils attendaient aussi la reconnaissance de l’abandon volontaire dont la majorité d’entre eux ont été l’objet, ainsi que celle de la co-responsabilité française dans les massacres de 1962-1963. Jacques Chirac avait bien reconnu la responsabilité de l’État français dans les déportations de juifs, les harkis n’en attendaient pas moins. Nicolas Sarkozy qui en avait fait la promesse en 2007, ne fera finalement rien. Il faudra attendre, la déclaration du président Hollande en 2015 : « les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France ». Lundi 20 septembre 2021, Emmanuel Macron a demandé pardon aux Harkis et à leurs enfants, annonçant un projet de loi de réparation pour ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962. Celle-ci a été votée en février 2022, juste avant le cinquantenaire du 19 mars 1962. La loi du 23 février 2022 reconnaît la responsabilité de la France dans les conditions indignes du rapatriement et de l'accueil des harkis et de leurs familles, rapatriés d'Algérie après les accords d'Évian de 1962.

La loi ouvre également un droit à réparation pour les harkis et leurs familles qui ont séjourné dans des camps de transit et des hameaux de forestage. Selon le gouvernement, 50 000 personnes pourraient bénéficier de cette indemnisation, pour un montant d'environ 310 millions d’euros sur six ans.

Aujourd’hui, les harkis et leurs descendants représenteraient entre 500 000 et 800 000 personnes en France. Des enfants et même des petits-enfants de harkis continuent de s’identifier comme tels. Leur situation reste difficile, d’autant que le terme « harki » demeure une véritable insulte dans la diaspora algérienne comme elle l’est encore en Algérie.

En avril 2024, la CDEH a condamné la France pour avoir infligé à des enfants de harkis du camp de Bias (Lot-et-Garonne) « pour traitement inhumain ou dégradants » de la fait d’avoir grandi dans un camp entourés de barbelés et de leur avoir interdit l’école de la République. Ce jugement de la Cour européenne des droits de l’homme est une première.

Des cérémonies d’hommage sont organisées dans la majorité des villes de France chaque 25 septembre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 septembre 2024

26 mars : le jour où les Pieds-noirs ont perdu l’Algérie

Il y a 62 ans des soldats français tiraient sur la foule des manifestants faisant des dizaines de morts parmi les Européens d’Alger qui manifestaient contre l’indépendance de l’Algérie. Ce drame occulté a marqué la fin du rêve d’une Algérie française.

Il y a 62 ans des soldats français tiraient sur la foule des manifestants faisant des dizaines de morts. Les victimes de la fusillade de la rue Isly, à Alger, le 26 mars 1962, étaient des Français vivant en Algérie manifestant contre le processus de décolonisation. Quelques jours plus tôt, le 18 mars, les accords d’Évian avaient décidé un cessez-le feu en vue d’accorder son indépendance à l’Algérie, mettant fin à 17 ans d’une sale guerre qui avait débuté le 8 mai 1945. Les appelés étaient enfin démobilisés, ce que la France célèbre chaque 19 mars. Mais pour les Pieds-noirs, tel qu’on appelait à l’époque les Français vivant en Algérie, le conflit n’était pas achevé. Le Cercle Algérianiste et d’autres associations de Pieds-noirs, souhaiteraient que l’on commémore le massacre du 26 mars, et demandent que cette journée soit inscrite prochainement à l'agenda des commémorations officielles. Ce qui n’est pas le cas, il n’y a pas de commémorations récurrentes, sauf des cérémonies ponctuelles et discrètes, dans diverses localités du sud de la France où vivent de nombreux descendants de Pieds-noirs.

Cela n’a pas empêché les autorités de célébrer le 80e anniversaire du drame en présidence du président Macron qui a dénoncé «une page tragique de notre récit national» et un massacre « impardonnable ». Le président français voulait contrebalancer, dans la mémoire des Pieds-noirs, son qualificatif de « crime contre l’humanité » dont il avait taxé la colonisation, lors d’une visite à Alger en 2017. Une qualification qui n’avait pourtant rien d’exagéré si on se remémore les conditions de la conquête de 1830 et des années qui ont suivi.

Le 26 mars 2022, le président Macron avait rendu hommage aux 800 000 Français d'Algérie, «déracinés au sein de leur propre patrie», mais sans pour autant reconnaître la responsabilité de l’État français dans ce massacre. Il est vrai que les circonstances étaient assez particulières. Quelques jours plus tôt, le 23 mars déjà, des Français avaient tué des Français. Les victimes étaient des soldats du contingent tués par des terroristes français engagés dans l’OAS, la sinistre Organisation de l’armée secrète qui s’était donné pour objectif de saboter de processus d’indépendance de l’Algérie. C’est cette même OAS qui avait appelé la population européenne d’Alger à la manifestation du 26 mars. Malgré son interdiction par le préfet de police, plusieurs milliers de partisans de l'Algérie française ont afflué. Ils se dirigent vers le quartier de Bab-el-Oued, refuge de membres de l'OAS, afin de forcer les barrages installés par l'armée française Le trajet principal passe devant la Grande Poste, à l'entrée de la rue d'Isly. Des soldats du contingent, marqués par la fusillade du 20 mars, étaient chargés du maintien de l’ordre. C’est là que tout a dérapé. Un premier coup de feu est parti. On ne sait d’où, car aucune enquête officielle n’a été faite après le massacre. Soudain, les soldats ont tiré sur la foule perçue comme menaçante. Le bilan officiel est d'une cinquantaine de morts et 150 blessés, sans doute plus, on ne sait pas exactement. Des pieds-noirs se sont aussitôt vengés en lynchant des Algériens du quartier de Belcourt (aujourd’hui Belouizdad)… l’enchaînement de la violence a ruiné tout espoir d’empêcher l’indépendance de l’Algérie. C’est dire si cette date est douloureuse pour ceux qui ont dû quitter un pays où ils étaient établis parfois depuis plusieurs générations, mais établis comme colons, au détriment d’une population autochtone dépourvue de tout droit politique. L'événement a marqué le début de l'exode massif des Européens d'Algérie.

Le soir du 26 mars 1962, le président Charles de Gaulle s'adressait aux Français pour leur demander de voter en faveur de l’indépendance de l’Algérie. Il ne fit aucune allusion à ce massacre occulté pendant des dizaines d’années. En 2010, toutefois, le gouvernement français a finalement décidé d'inscrire les noms des victimes de la rue d'Isly sur le Mémorial de la guerre d'Algérie à Paris, mais l'État français n'a jamais reconnu de responsabilité dans ces événements dans lesquels les terroristes de l’OAS ont aussi leur part. D’autant qu’après le 26 mars, l’OAS fera encore de nombreuses victimes, tant civiles que militaires. L’indépendance de l’Algérie qui arrivait beaucoup trop tard, était dans le sens de l’histoire. L’opinion publique française voulait tourner la page de la guerre d’Algérie. D’où l’occultation de ce drame, comme d’autres, pendant un demi-siècle. Mais voilà que cette date du 26 mars nous revient, avec tout le refoulé sur le bon vieux temps des colonies cultivé de plus en plus ouvertement par l’extrême droite.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 mars 2024

Quelques jours plus tôt, le 23 mars 1962

31 octobre : la fête de la Réformation

Dans certains pays protestants, comme les Länder protestants du nord de l’Allemagne, la Fête de la Réformation est un jour férié. Mais, c’est aussi le cas de la Slovénie, pays pourtant à majorité catholique et même, depuis 2008, du Chili, pays qui ne compte que 15 % de protestants évangéliques. La date, qui commémore le 31 octobre 1517, est surtout célébrée par les luthériens et certaines Églises réformées.

Dans certains pays protestants, comme les Länder protestants du nord de l’Allemagne, la Fête de la Réformation est un jour férié et chômé. Mais, c’est aussi le cas en Slovénie, pays pourtant à majorité catholique, et même, depuis 2008, au Chili, pays qui ne compte que 15 % de protestants ainsi qu’au Pérou depuis 2017, preuve des progrès des Églises évangéliques en Amérique latine.

La date, qui commémore le 31 octobre 1517, est surtout célébrée par les luthériens et certaines Églises réformées. En France, le Jour de la réformation est célébré le dimanche le plus proche, soit, cette année, le 30 octobre 2023. En Suisse, les Églises réformées célèbrent le dimanche de la Réforme le premier dimanche de novembre (soit le 5 novembre prochain).

Il y a 506 ans, le 31 octobre 1517, un certain Martin Luther, moine, posait sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg (en Saxe-Anhalt, Allemagne) une affiche où il détaillait ses 95 thèses. Il y exposait le sola gratia (l’homme est sauvé par la seule grâce de Dieu), il réfutait l’infaillibilité du Pape, et contestait les indulgences, moyen par lequel, grâce à une grosse somme d’argent, on achetait sa place au paradis. Le protestantisme était né ! À l’origine, Luther ne voulait pas provoquer de scission mais seulement dénoncer les dérives de l’Église catholique et la réformer. Il quittera son ordre monastique en 1525 pour se marier puis sera finalement ex-communié pour hérésie. Au milieu du XVIe siècle, c’est la moitié de l’Europe qui aura basculé dans le protestantisme.

Cette journée importante pour les protestants, particulièrement les luthériens, qui commémorent l’événement fondateur du protestantisme et réitèrent les quatre grands principes de la Réforme : rien que la Bible, seule source de vérité ; rien que Jésus-Christ, seul intermédiaire entre Dieu et les hommes ; rien que la grâce, manifestation de la bonté de Dieu; rien que la foi, quiconque croyant en Jésus, fils de Dieu, sera sauvé.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 octobre 2023

Portait de Martin Luther par Lucas Cranach l’Ancien, Galerie des Offices, Florence (détail)

30 avril : le jour de Camerone des légionnaires français

Le Jour de Camerone est célébré le 30 avril de chaque année au Mexique et, par la Légion étrangère, en France. Il commémore l'une des batailles les plus célèbres de la Seconde Guerre franco-mexicaine, le 30 avril 1863.

Le Jour de Camerone (día de Camarón) est célébré le 30 avril de chaque année au Mexique et en France, par la Légion étrangère. Il commémore une bataille mythique de la Seconde Guerre franco-mexicaine, lors de laquelle une petite patrouille d'infanterie de la Légion étrangère française a refusé de se rendre aux forces ennemies bien supérieures en nombre.

En France , la fête de Camerone est marquée par un défilé militaire et une cérémonie du souvenir au siège de la Légion à Aubagne. Lors de la célébration, la main en bois du capitaine Danjou est retirée du Musée de la mémoire de la Légion dans son étui protecteur et portée lors du défilé. Être invité à porter la main est l'un des plus grands honneurs qui puisse être accordé à un légionnaire.

La principale célébration a lieu à Aubagne, ville de Provence où est situé le siège du Commandement de la Légion étrangère. Cette année, on fête le 160e anniversaire de la bataille. Hier à 16h30, une messe du souvenir a été dite en l'église Saint-Pierre d'Auriol. Ce matin, à 7 heures, les portes du quartier Vienot s’ouvrent. 9h45, c’est la prise d’armes de Camerone. À 11h45 : aubade de la musique de la Légion étrangère. À midi, la kermesse s’ouvre au public. Le soir, à 20h, on procède à l’élection de miss képi blanc, puis débute le bal du légionnaire.

Au Mexique , le Día de Camarón est célébré sur le site de la bataille près de Camarón de Tejeda (dans l'État de Veracruz). Une cérémonie du souvenir et un défilé sont organisés sur le lieu de repos des soldats mexicains et français morts au combat. La cérémonie est suivie par des hommes politiques mexicains qui prononcent des discours, et parfois aussi par des représentants de l'armée française et des vétérans de la Légion étrangère française. Les habitants de Camarón de Tejeda organisent également une fête pour cette occasion.

La bataille de Camerone avait opposé une compagnie de la Légion étrangère aux troupes mexicaines, le 30 avril 1863, lors de l'expédition du Mexique. Soixante-cinq soldats de la Légion, assiégés dans une hacienda du petit village de Camarón de Tejeda, résistèrent durant une journée à l'assaut de 2 000 soldats et cavaliers mexicains. À 18 heures, à court de munitions, s’apprêtant à charger à la baïonnette jusqu'à une mort certaine, les trois légionnaires encore en état de combattre, commandés par le caporal Philippe Maine, se rendirent à l'ennemi à condition de garder leurs armes et de pouvoir soigner leurs blessés, notamment leur lieutenant tombé quelques minutes avant. Camerone est célébré chaque année comme un haut fait de la Légion étrangère, le 30 avril, dans toutes ses unités.

L'idée du « serment de Camerone » est là pour rappeler le courage et la détermination des légionnaires et le respect à la parole donnée accomplie jusqu'au sacrifice suprême. L'expression « faire Camerone » est toujours usitée dans la Légion étrangère en tant que symbole de l'esprit de sacrifice au nom de la parole donnée. En 1906, pour la première fois dans l'histoire de la Légion, le récit du combat est lu sur le front des troupes le 30 avril au poste de Ta-Lung en Indochine, par le lieutenant Marie François. Depuis, chaque 30 avril, les héros de ce combat sont honorés dans tous les régiments et par toutes les amicales de la Légion ; à cette occasion est lu le récit « officiel » du combat de Camerone. En 1954, lors du siège de Diên Biên Phu afin de respecter la tradition, le récit du combat fut lu à la radio par le lieutenant-colonel Lemeunier. (source : wikipedia)

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 avril 2023

À Aubagne, en France

À Camarón de Tejeda, au Mexique (dans l'État de Veracruz)

À Agde, en Occitanie.

22 janvier : Paris et Berlin célèbrent avec modestie 60 ans d'amitié franco-allemande

Chaque 22 janvier, on célèbre une journée franco-allemande en souvenir du Traité de l’Élysée signé entre les deux pays le 22 janvier1963, également connu sous le nom de Traité de l’amitié franco-allemande.

Chaque 22 janvier, on célèbre la Journée franco-allemande (Deutsch-Französischer Tag) en souvenir du Traité de l’Élysée signé entre les deux pays le 22 janvier 1963, également connu sous le nom de Traité de l’amitié franco-allemande. Son ambition était d’ancrer la réconciliation entre les deux pays, 18 ans à peine après la guerre, au sein de la société, en particulier par le biais de la culture et des échanges de jeunes. Depuis, pas loin de 10 millions de jeunes Français et Allemands ont participé à ces programmes d’échange.

Le couple franco-allemand, moteur de l’EU, a été beaucoup galvaudé, dénoncé, même fantasmé, car pendant quatre décennies, il a été très souvent un ménage à trois : l’Allemagne s’abritant derrière les blocages des Britanniques pour freiner elle-même les avancés ou la France en appelant aux Anglais pour faire bouger les Allemands. Depuis le Brexit, le vieux couple se retrouve en tête à tête, avec ses hauts et ses bas. Après une période de grâce en 2020/21 : l’Allemagne a accepté de mutualisme les dettes européennes liées à l’épidémie). Aucun autre des petits pays dit frugaux (ou radins) n’a été en mesure de tenir tête au couple franco-allemand. Alors que l’Allemagne était en train de s’habituer à l’idée d’une possible indépendance stratégique de l’Europe, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. L’Allemagne, qui a retrouvé son protecteur américain, est plus que jamais tentée de faire cavalier seul… Après ses hauts et ses bas, la coopération franco-allemande demeure le moteur de l’Europe.

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont signé le traité de l‘Élysée, l’acte de naissance notamment de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Mais, c’est 40 ans plus tard, en 2003, Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont lancé la première Journée franco-allemande, le 22 janvier. Ce même jour, en 2019, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont renforcé la coopération étroite entre les deux pays, avec le traité d’Aix-la-Chapelle et décidé, entre autres, de fonder le Fonds citoyen franco-allemand. Ce 22 janvier 2023 marque le 60e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée, il n’est pas prévu de grandes avancées à cette occasion, le contexte bilatéral, comme international, n’étant pas optimum. Le sommet franco-allemand qui devait avoir lieu en octobre 2021 a été annulé, faute d’accord entre les deux parties. Dispute de vieux couple qui ne divorcera jamais ?

Si sur le plan économique et stratégique, les deux capitales ont toujours un peu de mal à s’accorder, en revanche sur le plan symbolique le couple franco-allemand fonctionne bien. Le projet « Kultur Ensemble », né du traité franco allemand d’Aix la Chapelle (22 janvier 2019), prévoit la création, sur le modèle de l’Institut franco allemand de Ramallah (Palestine), de huit instituts culturels franco allemands (ICFA) : Le premier institut a été inauguré en juin 2021 à Palerme, en Sicile, où il accueille des artistes en résidence. À Bichkek (Kirghizistan), un bureau culturel commun a été mis en place en novembre 2021, et, à Erbil (Irak), l’installation des activités culturelles franco allemandes sur le site de la citadelle, monument historique classé à l’Unesco, est prévue en 2023.

On pourra lire : Ces Allemands qui font la France, Trois siècles d’immigration allemande en France, par Christine Ramel et Bruno Teissier

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 janvier 2023

Timbre français émis il y a 10 ans, à l’occasion du 50e anniversaire du traité de l’Élysée.

21 janvier : le Jour de la tête de veau ou la Mémoire de Louis XVI

C’est une tradition vieille de 229 ans qui est à nouveau honorée cette année, en France, celle d’organiser des banquets où l’on sert de la tête de veau, pour célébrer la décapitation de Louis XVI, le 21 janvier 1793.

C’est une tradition vieille de 229 ans qui est à nouveau honorée cette année en France, celle des banquets où l’on sert de la tête de veau, pour célébrer la décapitation de Louis XVI, le 21 janvier 1793. Il existe à Paris, un Club de la Tête de Veau, qui chaque 21 janvier, organise un banquet de ce type. Le restaurant Le Coq de la Maison Blanche, à Saint-Ouen, les a accueillis pendant des décennies, avant sa fermeture, récente. Dans plusieurs villes de province, également, la tradition de ces banquets républicains s’est poursuivie jusqu’à nos jours (interrompu seulement en 2021 pour cause de covid).

La tradition remonte à 1794, quand le citoyen Romeau proposa, pour remplacer les fêtes religieuses, d’organiser, chaque 21 janvier, des banquets servant de la tête de cochon et chaque 14 juillet, de déguster un gâteau en forme de Bastille. Le gâteau du 14 juillet n’a pas pris mais la tradition, bien française, du banquet républicain à cette date anniversaire, a survécu jusqu’à nos jours, sauf que l’on est passé au milieu du XIXe siècle du cochon au veau. La tête de cochon, c’était celle dont était affublé Louis XVI sous la plume des caricaturistes dans les premières années de la Révolution. La mode de la tête de veau est venue plus tard, d’Angleterre. Chaque 30 janvier, à Londres, les partisans de la monarchie constitutionnelle, y festoyaient à la tête de veau, arrosée de vin rouge pour célébrer la décapitation du roi Charles Ier, le 30 janvier 1649. L’habitude avait été prise de se moquer de ceux qui se rassemblaient chaque 30 janvier pour commémorer le décès de ce roi anglais catholique adepte d’une monarchie absolue. Cette cérémonie à la mémoire de Charles Ier est toujours organisée de nos jours au Banqueting House, mais le Calf’s head Club (club de la tête de veau) de Londres, créé pour se moquer, n’existe plus. Les Français, indécrottables républicains, ont adopté le symbole de la tête de veau, s’y sont tenus et l’on même parfois adapté. L’an dernier, la Cantine de Ménilmontant, à Paris, proposait un menu Tête de veau à la sauce gribiche, couscous vapeur à déguster pour se payer la tête de Bouteflika, le président algérien encore en place le 21 janvier 2020. En provinces, des confréries de la tête de veau et des associations de libres penseurs cultivent, eux aussi, la tradition républicaine héritée de la Révolution française.

Ces derniers acharnés de la République sont moins nombreux qu’il y a un siècle. La république est un fait acquis. Ils croisent parfois les derniers royalistes, formant un autre groupuscule, mais bien rodés pour les célébrations. Le patron du restaurant Le Coq de la Maison Blanche racontait qu’il recevait aussi, les 21 janvier, des royalistes qui sortent de la messe à la cathédrale de Saint-Denis sur le coup de 13 heures… Comme chaque année, ce 230e anniversaire est en effet l’occasion pour des personnes des beaux quartiers de la capitale de faire leur incursion annuelle dans le 93, car c’est à Saint-Denis que se trouve la nécropole royale. D’autres célébrations religieuses se déroulent en divers endroits, notamment à la Chapelle expiatoire à Paris, mais aussi, vers 10h, ainsi que place de la Concorde, lieu de l’exécution du roi. À 10h, une manifestation de l’Alliance royale à Saint-Germain l’Auxerrois, l’ancienne paroisse des rois de France. Toujours à Paris, le sanctuaire du catholicisme fondamentaliste, l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, donne elle-aussi sa messe. La province participe bien sûr aux célébrations annuelles : à Toulon, ancien fief royaliste, une messe de requiem est célébrée en l’église Saint-François-de-Paule, comme chaque année. À Marseille, c’est en la basilique du Sacré-Cœur, avenue du Prado qu’une messe est dite à la demande de l'Union Royaliste Provençale (une branche de l’Action Française) et du Souvenir Bourbonien. À paris, l’Action Française organise chaque 21 janvier une marche aux flambeaux partant de l’église Saint-Roch dans le 1er arrondissement. À Poitiers, c’est en l'église Notre-Dame-la-Grande… Cette semaine, les bouchers ont eu une demande accrue de têtes de veau, un peu partout en France. Qu’en pensent "Les entêtés de la tête de veau", une association créée en Corrèze, la région où Jacques Chirac a débuté sans carrière politique ?

Mais, si vous n’aimez ni les messes en latin ni la tête de veau, et que vous êtes tout de même adepte des cérémonies groupusculaires, vous pouvez vous tout aussi bien célébrer la mémoire de Lénine, mort lui aussi un 21 janvier. À Moscou, ils sont encore quelques milliers à se rassembler près de la Place Rouge où chaque année son mausolée est fleuri. Mais, en France, les hommages se font aujourd’hui très discrets. Son souvenir s’estompe, la plaque mentionnant le domicile parisien de Lénine a été enlevée récemment de la façade de l’immeuble du 4 rue Marie-Rose, dans le 14e où il habita.

Le 21 janvier est aussi l’anniversaire de la mort de George Orwell, en 1950… « Il y a assez de causes réelles de conflits pour ne pas les accroître en encourageant les jeunes gens à se lancer des coups de pied dans les tibias au milieu de rugissements de spectateurs en furie. » écrivait-il. Il avait raison.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 janvier 2023

Louis XVI affublé d’un corps de cochon, une caricature de 1792

5 décembre : la date qui ne commémore rien et pourtant...

En France, la Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est une date contestée car elle tient du hasard… Cette année les 60 ans de la fin de la guerre d’Algérie lui donne tout de même une dimension particulière.

En France, la Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est une date très contestée et peu suivie, même si beaucoup municipalités organisent tout de même un moment de recueillement au monument aux morts. Ne cherchez pas dans un livre d’histoire ce qui s’est passé un 5 décembre. La date tient du hasard de l’agenda présidentiel. Le 5 décembre 2002, le président Chirac inaugurait un mémorial situé quai Branly à Paris et dédié à aux guerres de la décolonisation. L’année suivante, une commission reprenait cette date afin de tenter d’éliminer la commémoration du 19 mars à laquelle est attachée la plus grande association d’anciens combattants, la Fnaca (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie), ainsi que toutes les familles qui avaient un fils envoyé combattre en Algérie (ils furent plus de deux millions), mais récusés par d’autres qui font valoir que les violences n’ont pas cessé ce jour-là. Cette année, le débat sur la date de la commémoration a été ravivé par les 60 ans de la fin de la guerre d’Algérie. Le 5-Décembre s’adresse, selon l’Élysée, à tous « ceux qui en sont revenus, à ceux qui y ont souffert et à ceux qui en souffrent encore : les militaires de métier et les appelés du contingent ; les Harkis et leurs familles ; les disparus, ces hommes et ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue ; les personnes qui ont dû abandonner un pays où ils étaient nés. »

La ville de Nîmes, par exemple, a programmé trois jours de célébration pour commémorer les 60 ans de l’exode des rapatriés d’Algérie. Hier, dimanche, une messe a été dite au sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz (Mas de Mingue), suivi d’un méchoui organisé par la Ville en partenariat avec les associations de rapatriés. Ce lundi 5 décembre, à 11h30 au Monument aux morts (Square du 11 novembre), c’est le traditionnel dépôt de gerbes. Demain, une conférence rappellera les événements.

À Paris, la cérémonie d’hommage a lieu au mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, quai Branly à 16h30, suivi d’un ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe à 18h30. De 1952 à 1962, plus de 2 millions d'hommes ont servi sous les drapeaux, avec un bilan de près de 25 000 morts et 60 000 blessés.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 décembre 2022

8 mai : le 77e anniversaire de la capitulation de 1945

La France célèbre la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale par un jour férié. À Paris, la journée commence par un dépôt de gerbe au pied de la statue du général De Gaulle, sur les Champs-Élysées, et se poursuit place de l’Étoile avec un ravivage de la flamme du soldat inconnu par le président de la République.

La France célèbre la fin (officielle) des combats de la Seconde Guerre mondiale par un jour férié. À Paris, la journée commence par un dépôt de gerbe au pied de la statue du général De Gaulle, sur les Champs-Élysées, et se poursuit place de l’Étoile avec un ravivage de la flamme du soldat inconnu par le président de la République qui fait ensuite une revue des troupes présentes. La cérémonie, comme celles qui se déroulent en province, se font, cette année sans public. Les Français sont invités à pavoiser leurs balcons ou fenêtres aux couleurs de la France. Ce qui n’est guère une tradition française.

Cette date n’a pas toujours été une évidence pour les français, même si aujourd’hui, elle fait partie des ponts possibles du mois de mai. Le 8 mai a été férié de 1953 à 1959, puis à nouveau de 1969 à 1975, mais en restant un jour travaillé. En 1959, il est remplacé par le 2e dimanche du mois jusqu’en 1968. Au nom de la réconciliation franco-allemande, le président Giscard d’Estaing avait supprimé la Fête de la victoire des commémorations officielles, au grand dam des associations d’anciens combattants. Elle a été rétablie par le président Mitterrand en 1982 qui, en outre, a fait du 8 mai un jour chômé. Il est vrai que la date n’est pas aussi mémorable pour la France que celle du débarquement, le 6 juin 1944, ou celle de la libération de Paris, le 25 août 1944.

En fait, le 8 mai, n’est pas date la libération de la France. Celle-ci a eu lieu beaucoup plus tôt pour l’essentiel du territoire (dès 1943 pour la Corse). Et à cette date, le territoire n’est pas totalement reconquis puisque à Lorient ou à Dunkerque, les Allemand résistent encore en dépit de la capitulation. La séquence de la guerre n’est pas terminé, beaucoup d’« absents » ne sont pas encore rentrés, ou rentreront jamais, on ne le sait pas encore. On attend encore les prisonniers de guerre, les membres du STO, les déportés politiques, les juifs et tziganes. On découvre les horreurs de la déportation, mais on ne fait pas encore la distinctions entre camps de concentration et camps d’exterminations. D’autres dates, d’autres commémorations seront nécessaires pour liquider cette guerre, le 8 mai ne remplit que très partiellement cette fonction.

Après plus de cinq années d'une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois jours après le suicide d’Adolf Hitler dans son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl – chef d'état-major de la Wehrmacht – signe à Reims la capitulation sans condition de l’Allemagne. L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. Un nouvel acte de capitulation du IIIe Reich est alors signé à Berlin entre les commandements militaires allemands et alliés à 0h16 (c’est à dire le 9 mai). La guerre prend officiellement fin sur le continent européen.

En Belgique, le 8 mai a été un jour férié de 1953 à 1983, ce n’est plus le cas, cette date n’ayant pas de lien direct avec l’Histoire de la Belgique, laquelle été libérée fin 1944. En 2011, la Norvège a cessé de célébrer la libération pour faire du 8-Mai, la Journée des anciens combattants (Veterandagen). Aux Pays-Bas, la fin de la guerre est fêtée le 5 mai, jour de la libération totale du territoire national. Ce pays célèbre un jour de deuil chaque 4 mai dédié aux victimes du conflit. Quant aux Russes, c’est le 9 mai qu’ils fêtent la victoire sur l’Allemande nazie… un grande célébration à la gloire de Poutine et de Staline.

Le 8 mai 1945, débutait la Guerre d’Algérie, mais ça on ne le savait pas encore.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 mai 2022

19 mars : hommage aux victimes de la guerre d'Algérie

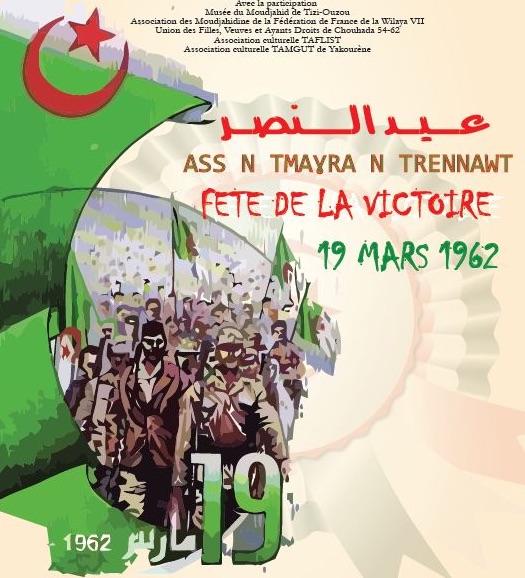

La France commémore le 60e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. En 2012, cette date a été instituée “Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie” mais elle ne fait pas l’unanimité…

La France commémore le cessez-le-feu du 19 mars 1962, une célébration qui ne fait pas l’unanimité. Pour les appelés (1,2 millions) et leur famille, cela marque la fin d’un long et pénible engagement qui longtemps n’a pas eu droit à l’appellation de guerre. La date du 19 mars était célébrée depuis longtemps par les associations d’anciens combattants, mais elle n’a eu droit à une reconnaissance officielle qu’en 2012, pour le 50e anniversaire, comme Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette année pour le 60e anniversaire, l’événement est plus marqué qu’à l’ordinaire même si la guerre en Ukraine l’a relégué au second plan.

Le 19 mars comme date de l’hommage national aux morts en Algérie continue cependant à être rejetée par les représentants des « rapatriés » et des harkis. Si le 19 mars évoque la joie du retour des militaires français dans leur famille, il marque également l’amorce d’un drame pour les rapatriés, contraints au déracinement, et le début d’une tragédie pour les harkis, massacrés dans les semaines qui suivirent, au mépris des accords d’Evian. Si bien que le président Chirac avait inventé une nouvelle date d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, le 5 décembre. Mais faute du moindre fondement historique, elle est aujourd’hui peu marquée.

En Algérie, le 19 mars n’est pas férié, ce n’est que la Fête de la victoire (النصر). La vraie fête d’indépendance est le 5 juillet (date sa proclamation en 1962 et anniversaire du début de l’occupation du pays par les Français, le 5 juillet 1830). Avec le Hirak, beaucoup en Algérie rêvaient d’un seconde libération (une seconde indépendance pour certains !), et sont aujourd’hui très déçus que le mouvement se soit enrayé. Le système politique algérien, sclérosé et corrompu, est accusé par la majeure partie de la population d’avoir confisqué la victoire et l’indépendance au profit d’une petite élite.

A Paris, une cérémonie débute 16h30 au mémorial du quai Jacques Chirac qui a été complètement transformé pour l’occasion (remise de décorations, discours de la ministre déléguée aux Armées et dépôt de gerbes) - La cérémonie à l’Arc de Triomphe est à 18h30 (dépôt de gerbes et ravivage de la flamme).

Le 19 mars est dédié aux victimes du conflit : 30 à 35 000 Français (dont 25 000 militaires et 6 à 10 000 civils, ces derniers, en majorité tués après le 19 mars), 350 à 400 000 Algériens selon les historiens (et non un millions et demi d’après le discours officiel) quand aux harkis, les supplétifs algériens de l’armée française, la fourchette pour eux est encore plus large : de 30 à 150 000, selon les sources, et en comptants les règlement de compte après le 19 mars.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 mars 2025

11 février : une fête civile au Vatican et religieuse en France

Pour les catholiques, c’est anniversaire de l’apparition de Notre-Dame de Lourdes (1858) et celle des accords de Latran (1929) qui accordent au Pape la souveraineté sur l’État de la Cité du Vatican.

Pour les catholiques, c’est anniversaire de l’apparition de Notre-Dame de Lourdes (1858) et celle des accords de Latran (1929) qui accordent au Pape la souveraineté sur l’État de la Cité du Vatican. Jusque-là, le Pape, qui avait perdu ses vastes États en 1870, se considérait comme prisonnier de l’État italien. En contrepartie, le catholicisme devint religion d’État en Italie.

La Cité du Vatican n'a pas beaucoup de jours fériés qui ne soient pas des fêtes religieuses. Depuis 2018, il existe deux jours fériés de ce type : l’Anniversaire du traité du Latran (Anniversario dei Patti lateranensi) et l’anniversaire de l’élection du pape François, le 13 mars.

La question romaine a été résolue en 1929, à l’époque de la dictature de Mussolini. Le 11 février 1929, le Premier ministre Benito Mussolini et le cardinal secrétaire d'État Pietro Gasparri (au nom du pape Pie XI) ont signé un ensemble d'accords au palais du Latran. C’est ce traité qui a reconnu la Cité du Vatican comme un État souverain. Le 11 février est un jour férié civil du petit État qui célèbre surtout des fêtes religieuses.

Sans aucun rapport avec la naissance de l’État du Vatican, en 1993, Jean-Paul II a fait du 11 février la Journée mondiale des malades, un jour qui est aussi la fête de Notre-Dame de Lourdes. Depuis, le 11 février 1858, date de la première apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, la grotte puis le sanctuaire construit à proximité ne désemplissent pas et l’on attend aujourd’hui encore plus de 30 000 pèlerins venus des quatre coins du monde pour une guérison, une grâce ou pour la simple découverte d’un lieu de pèlerinage connu dans le monde entier. Lourdes, c’est un peu la Mecque des catholiques, troisième lieu de pèlerinage le plus visité au monde après le Vatican et Notre-Dame de Guadalupe à Mexico (chaque 12 décembre).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 février 2022

8 février : il y a 60 ans, massacre au métro Charonne

Ce 8 février, au métro Charonne, à Paris, un hommage est rendu aux 9 victimes de la répression sauvage du 8 février 1962 lors de la manifestation contre l’OAS et pour la paix en Algérie.

Ce 8 février au métro Charonne, à Paris, un hommage est rendu aux 9 victimes de la répression sauvage du 8 février 1962 lors de la manifestation contre l’OAS et pour la paix en Algérie. Chaque année, à cette date plusieurs centaines de personnes se rassemblent devant la nation de métro située place du 8-Février 1962, dans le 11e arrondissement.

Pour ce 60e anniversaire, le Comité Vérité et Justice pour Charonne et plusieurs organisations invitent au rassemblement ce mardi 8 février 2022 à 18 heures, métro Charonne, à Paris

avec Delphine Renard, blessée grièvement lors de l’attentat visant André Malraux ; Jean-François Gavoury, président de l’Association Nationale pour la Protection de la Mémoire des Victimes de l’OAS (ANPROVEMO) ; Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député ; Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

La CGT Ratp rend hommage aux victimes le même jour à 17h30 dans la station de métro.

Dimanche 13 février à 11h, un dépôt de gerbes sera fait au cimetière du Père Lachaise sur les tombes des victimes (face au mur des Fédérés).

Du 1er au 28 février, sur le parvis de la mairie du 11ème arrondissement, place Voltaire, la Ville de Paris a mis en place une exposition intitulée : “Massacre au métro Charonne, le 8 février 1962″.

Le 8 février 1962, alors que la manifestation se terminait, que les manifestants s’engouffraient dans le métro pour rentrer chez eux, la police chargea sans crier gare et avec une violence inouïe. Dans les escaliers de cette bouche de métro, les manifestants ont été piétinés et asphyxiés par les forces de l’ordres, qui leur ont lancé des grilles de fonte, celles qui entourent le pied des arbres de l’avenue. Dans la soirée on apprend qu’il y a eu huit morts, dont trois femmes et un adolescent de 15 ans, 250 blessés dont une centaine sont grièvement atteints. Un mois et demi après, une neuvième victime succombe à ses blessures . Un massacre, un de plus, qui s’est déroulé sous les ordres de Maurice Papon, préfet de police de Paris.

Le 13 février 1962, un million de personnes venues de l’ensemble de la région parisienne et de province assistent aux obsèques des victimes du 8 février dans un immense défilé de la place de la République au cimetière du Père-Lachaise. Le lendemain, les négociations avec le GPRA (Gouvernement provisoire de la République d’Algérie) reprennent et aboutissent au cessez-le-feu le 19 mars 1962.

Les victimes s’appelaient :

Jean-Pierre Bernard, il avait 30 ans et était dessinateur aux télécoms à Montparnasse,

Fanny Dewerpe, elle était secrétaire et issue d’une famille « décimée par les nazis ». Son mari, André Dewerpe était mort en 1954 des suites des violences policières subies lors des manifestations de 1952. Grièvement blessée lors de la manifestation du 8 février 1962 à Charonne, Fanny mourut à son arrivée à l’hôpital Saint-Louis.

Daniel Fery, jeune apprenti de 16 ans…

Anne-Claude Godeau, était employée aux Chèques postaux dans le 15ème arrondissement de Paris, elle avait 24 ans.

Édouard Lemarchand, employé de presse de 40 ans,

Susanne Martorell, employée de presse de 35 ans,

Hyppolite Pina, maçon de 58 ans,

Maurice Pochard, employé de bureau de 48 ans,

Raymond Wintgens, typographe de 44 ans…

Aucun policier ne sera poursuivi. Les enquêtes n’aboutiront pas. Le premier ministre renouvellera aussitôt sa confiance à Maurice Papon, lequel restera préfet de police de Paris jusqu’en janvier 1967. Le 17 juin 1966, une loi d'amnistie sera votée, couvrant les répressions des manifestations de 1961 (le massacre du 17 octobre notamment) et celles de 1962.

Finalement le 8 février 2022, le préfet Lallemand était présent à la cérémonie, pour la première fois en représentant du président de la République. La responsabilité de la police, aux ordres du gouvernement de l’époque, dirigé par Michel Debré, a clairement été reconnue. Pour la première fois ce massacre était qualifié officiellement de crime d’État.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 février 2022

17 octobre : il y a 60 ans, on noyait les Algériens dans la Seine

Le 17 octobre 1961, quelque 20 à 30 000 Algériens de Paris manifestaient pacifiquement pour protester contre le couvre-feu auquel ils étaient astreints. Sur ordre de Maurice Papon, préfet de police de Paris, les forces de l’ordre lancèrent un l’assaut qui sera sans pitié… plusieurs centaines de morts seront à déplorer.

Le 17 octobre 1961, quelque 20 à 30 000 Algériens de Paris manifestaient pacifiquement pour protester contre le couvre-feu auquel ils étaient astreints. Sur ordre de Maurice Papon, préfet de police de Paris, les forces de l’ordre lancèrent un l’assaut qui sera sans pitié : ceux qui cherchaient à rentrer chez eux furent arrêtés au pont de Neuilly et jetés dans la Seine par les policiers. Très peu savaient nager, la plupart se sont noyés. D’autres ont été retrouvés pendus près du Centre d’identification de Vincennes. La police, qui à l’époque n’avait admis que 3 morts, reconnaît aujourd’hui 140 victimes, les historiens évoquent 200 à 600 morts et disparus.

Le drame a longtemps été occulté, notamment par la tuerie policière du métro Charonne, l’année suivante, autre page noire des années De Gaulle qui couvrait la police de peur qu’elle ne le protège pas de l’OAS. Il a fallu la publication de l’ouvrage de l’historien Jean-Luc Einaudi et la manifestation anniversaire de 1991 pour que la mémoire des faits resurgisse et que les familles demandent réparation ; puis un procès (Papon contre Einaudi), en 1999, pour que l’État admette la réalité du « massacre ». Lionel Jospin s’opposera à une reconnaissance officielle. Le 17 octobre 2012, le président Hollande publie un communiqué : « Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes ». Il oublie de préciser que la manifestation était pacifique, comme c’est indiqué sur la plaque apposée par le maire de Paris en 2001 sur le pont Saint-Michel où a lieu la commémoration annuelle, au cours de laquelle une gerbe est jetée dans la Seine. Cette plaque a été remplacée par une stèle le 17 octobre 2019. En 2021, le président Macron dénonce, pour la première fois, des « crimes inexcusables pour la République ».

Quant à l’Algérie, elle a fait du 17 octobre la Journée nationale de l’Émigration. Celle-ci est célébrée à Alger au musée national du Moudjahid, en présence de moudjahidine de la Fédération France du FLN, d’historiens, de représentants de la gendarmerie nationale et de la DGSN.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 octobre 2021

Mise à jour 2024 : L’Assemblée nationale a voté jeudi 28 mars 2024 un texte demandant au gouvernement l’instauration d’une journée de commémoration du massacre du 17 octobre 1961. Sans surprise, les députés du Rassemblement national ont été les seuls à voter contre, par fidélité à l’héritage politique du FN, un parti qui a accueilli de nombreux partisans de l’Algérie française et dans membre de l’OAS.

Timbre algérien émis à l’occasion du 50e anniversaire

21 janvier : Louis XVI et Lénine célébrés le même jour que George Orwell

Dans plusieurs villes de France, quelques poignées de fidèles assistent à une messe à la mémoire de Louis XVI, roi exécuté pour trahison envers son pays. Ce 225e anniversaire est l’occasion pour la ville de Saint-Denis où se trouve la basilique, nécropole royale, de recevoir la visite de quelques personnes des beaux quartiers de la capitale.

Dans plusieurs villes de France, quelques poignées de fidèles assistent à une messe à la mémoire de Louis XVI, roi exécuté en 1793 pour trahison envers son pays. Ce 226e anniversaire est l’occasion pour la ville de Saint-Denis où se trouve la basilique, nécropole royale, de recevoir la visite de quelques personnes des beaux quartiers de la capitale. D'autres célébrations religieuses se déroulent en divers endroits, notamment à la Chapelle expiatoire à Paris, mais aussi, vers 10h, place de la Concorde, lieu de l’exécution du roi. À 12h15, une messe de requiem sera dite à Saint-Germain l’Auxerrois, l’ancienne paroisse des rois de France, en latin bien sûr. Toujours à Paris, le sanctuaire du catholicisme fondamentaliste, l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, donnera elle-aussi sa messe, à 18h30. La province participe aux célébrations. Toulon, ancien fief royal, une messe de requiem est dite à 18h30 en l’église Saint-François-de-Paule, comme chaque année. À Marseille, c’est en la basilique du Sacré-Cœur, avenue du Prado à 19h qu’une messe, dite à la demande de l'Union Royaliste Provençale (Action Française) et du Souvenir Bourbonien. À Poitiers, c’est en l'église Notre-Dame la Grande… Du côté des républicains convaincus, on fête le 21 février autour d’une tête de veau.

Ce même jour, ce sont d’autres nostalgiques qui commémorent la mort de Lénine en 1924. À Moscou, ils sont encore quelques milliers à se rassembler près de la Place Rouge. Chaque année son mausolée est fleuri. En France, aussi, quelques discrets hommages sont organisés. À Paris, son souvenir s’estompe, la plaque mentionnant le séjour de Lénine a été enlevée récemment de la façade de l’immeuble du 4 rue Marie-Rose, 14e.

En ces temps de contre révolution, nul ne doute que les célébrations du roi qui fut renversé par la Révolution française, l’emporteront sur celles qui rappellent le souvenir du héros de la révolution russe. Le drapeau blanc (ou jaune) contre le drapeau rouge, semble être l’esprit du temps.

Mais, le 21 janvier est aussi l’anniversaire de la mort de George Orwell, en 1950… « Il y a assez de causes réelles de conflits pour ne pas les accroître en encourageant les jeunes gens à se lancer des coups de pied dans les tibias au milieu de rugissements de spectateurs en furie.» écrivait-il.

Cet homme de gauche qui vécu lui aussi un temps à Paris, avait rejeté le communisme après son expérience de la guerre d’Espagne déplorant le sort qui était fait aux militants libertaires du POUM. George Orwell n’a jamais été un idolâtre de Lénine, encore moins bien sûr de Louis XVI.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 janvier 2020

6 janvier : la galette de l'Épiphanie, une passion française

Pas moins de 20 millions de galettes vont être consommés en France au cours de ce mois de janvier, une excellente affaire pour les boulangers et les pâtissiers, une fête de la convivialité…

Pas moins de 20 millions de galettes vont être consommées en France au cours de ce mois de janvier, une excellente affaire pour les boulangers et les pâtissiers. En quelques décennies, cette fête ludique et conviviale est devenue un incontournable des relations familiales et de la vie en société, voire politique.

Depuis 1975, une galette est offerte au président de la République, sans fève bien sûr, car pas question de risquer de devoir le proclamer roi. Par les temps qui courent, la provocation serait manifeste.

Contrairement aux pays voisins, la galette est proposée à la vente du 26 décembre au 31 janvier. En un mois, on aura donc plusieurs occasions de tenter sa chance. Certains commerçants vont jusqu'à jouer le jeu de la loterie en faisant déposer quelques pièces d'or en guise de fève, devant huissier. La fête a aussi fait naître des vocations de collectionneurs de fèves, les fabophiles.

Pour les chrétiens, l’Épiphanie clôt le temps de Noël qui a débuté le 2 décembre dernier, avec l’Avent et ouvre une période dite de Temps ordinaire (sans grande fête marquante) qui se terminera le jour du Mardi gras (le 25 février).

Cette tradition remonte à l’Antiquité romaine, durant les Saturnales, un gâteau était partagé entre les esclaves. Une fève (un haricot), y était cachée, celui qui la trouvait était désigné comme le princeps (prince). Le Saturnalicius princeps gagnait sa liberté, pour la journée seulement, mais il pouvait même donner des ordres à son maître, dans certaines limites tout de même. C’est au Moyen Âge que le partage de la galette a cessé de ressembler à un carnaval, pour être associé à la célébration des rois mages lors de l'Épiphanie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 janvier 2020

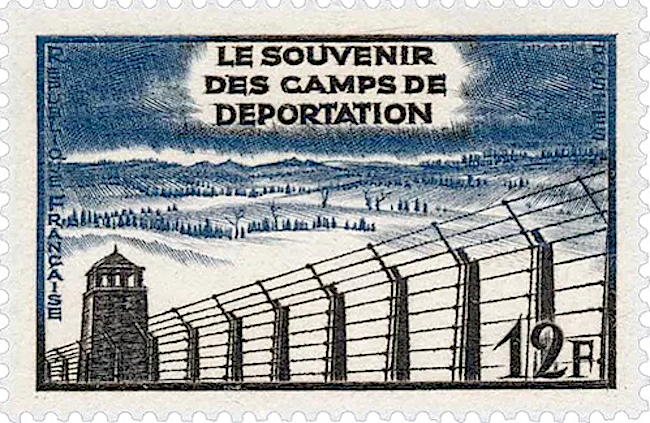

29 avril : en France, le souvenir des déportés

On estime à plus de 155 000 le nombre des déportés de France dans les camps de concentration ou d’extermination nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale… des cérémonies sont organisées à leur mémoire.

On estime à plus de 155 000 le nombre des déportés de France dans les camps de concentration ou d’extermination nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, quelque 80 000 victimes de mesures de répression (principalement des politiques et des résistants, mais aussi des homosexuels) et plus de 75 000 juifs, victimes de mesures de persécution qui ont aussi touché les Rroms.

La cérémonie qui a lieu aujourd’hui se déroule en trois étapes : un hommage est d’abord rendu au mémorial du martyr juif inconnu, rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4e, puis au Mémorial des martyrs de la déportation, dans l’île de la Cité. La commémoration se termine par le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe.

Une autre cérémonie a lieu au mont Valérien, à Suresnes, et d’autres dans de nombreuse villes de France.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 avril 2019