L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

4 décembre : la Journée de l'artillerie ukrainienne

Les Ukrainiens qui souhaitent éradiquer toute référence à leur passer commun avec les Russes et sous-entendre leur appartenance à l’Occident ont changé deux fois la date de la Journée des forces de fusée et de l'artillerie, désormais fêtée à la Sainte-Barbe.

La « Journée des forces de fusée et de l'artillerie » (День ракетних військ і артилерії) est une fête nationale en Ukraine, mais ce n’est pas un jour chômé. Elle tire son origine dans la fête du même nom instaurée en URSS et qui est toujours fêté en Russie le 19 novembre. En 1997, le président ukrainien Leonid Koutchma l’avait déplacé au 3 novembre. Ce jour-là de 1943 commençait la libération de Kyiv des envahisseurs nazis, au cours de laquelle, l’artillerie avait joué un très grand rôle. Le 3 novembre 1943, lors de la bataille du Dnipro, l’artillerie soviétique , dans des conditions difficiles, assura une percée de la défense allemande fortement fortifiée au nord de Kiev par les troupes de la 38e armée (commandant de l'armée - K.S. Moskalenko, commandant de l'artillerie de l'armée - V.M. Likhachev )

Mais cette date qui fait référence à la Seconde Guerre mondiale est encore trop liée au passé aux yeux des Ukrainiens qui souhaitent éradiquer toute référence à leur passer commun avec les Russes et sous-entendre leur appartenance à l’Occident. En 2024, le président Zelensky a pris la décision de ne plus fêter le 3-Novembre mais de déplacer cette fête professionnelle au 4 décembre qui est le jour de la Sainte-Barbe. Barbara, comme ont la nomme ici, est considérée comme la patronne des artilleurs en Ukraine, mais également dans les forces armées polonaises, françaises mais aussi espagnoles et états-uniennes. De leur côté, les Russes fêtent sainte Barbara le 17 décembre du calendrier grégorien.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 3 décembre 2024

Le 3 novembre 2017 quelque par en Ukraine (photo de l’armée ukrainienne)

23 novembre : Holodomor, le génocide des Ukrainiens voulu par Moscou

Entre 19h32 et 19h33, ce 23 novembre, les Ukrainiens observent une minute de silence en mémoire de la plus grave tragédie de leur histoire : la mort de 7 à 10 millions de leurs compatriotes lors de la grande famine de 1932-1933.

Ce jour, entre 19h32 et 19h33, les Ukrainiens observent une minute de silence en mémoire de la plus grave tragédie de leur histoire : la mort de 7 à 10 millions de ses habitants lors de la grande famine de 1932-1933, soit quelque 25 % à 30 % de sa population de l'époque.

À Kiev, un cortège se rend au mémorial de l'Holodomor (голодомо́р « mort de faim » en ukrainien, го́лод, holod, la faim ; мор, mor, l’extermination), par la rue Ivan Mazepa. Des milliers d'Ukrainiens en famille viennent y déposer une bougie.

Une cérémonie a également lieu à Bykivnia, localité de la banlieue de Kyiv où de très nombreux morts ont été inhumés. En 2006, Kyiv reconnaissait le caractère génocidaire de l’Holodomor, pas Moscou où les autorités arguent que la collectivisation forcée, visant à éliminer les koulaks, a provoqué des famines partout en URSS, et que l’Ukraine n’était pas spécialement visée. Kyiv y voit, au contraire, la volonté de Staline de casser la fierté ukrainienne et de détruire à jamais toute tentation d’émancipation, car ailleurs en URSS, la famille n’a pas entrainé la mort d’une telle proportion de la population. La seule exception est le Kazakhstan où l’hécatombe fut pire encore. Le génocide y est connu sous le nom d’Acharchylyk.

Le Canada où vivent un million de descendants d'Ukrainiens, organise ce même jour, quatrième samedi de novembre, des cérémonies dans plusieurs villes. À New York, également, on commémore le crime de masse, comme dans la plupart des pays d’Europe.

À Paris, l’Union des Ukrainien de France organise ce samedi une marche boulevard Saint-Michel (rdv 15h30, place du Panthéon). Comme chaque année, Comité représentatif de la communauté ukrainienne en France avait, il y a quelques jours, organisé une cérémonie du dépôt de gerbes sur la tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Un rassemblement a lieu également dans le Square Taras Chevchenko (angle rue des Saints-Pères et Bd St Germain Paris 6e)…

Une trentaine de pays reconnaissent l’Holodomor comme un génocide : États-Unis, Canada, Brésil, Portugal, Vatican… dernièrement, la Roumanie, la Moldavie et l’Irlande, l’Allemagne, le Parlement européen, la Belgique et la France, en mars 2023, puis la Suisse en septembre 2024…

#Holodomor #Ukraine #URSS #1923 #1933 #ActForUkraine

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 novembre 2024

18 novembre : l’Ukraine encourage les sergents de son armée

Demain, mardi, la guerre d’agression russe aura atteint ses 1000 jours, l’Ukraine doit motiver ses troupes. Aujourd’hui, comme chaque 18 novembre, les Ukrainiens honorent les sergents, maillons essentiels de leurs forces armées. Cette journée est particulièrement importante à l’heure où l’environnement international du pays connaît un certain flottement.

Demain, mardi, la guerre d’agression russe aura atteint ses 1000 jours, l’Ukraine doit motiver ses troupes. Aujourd’hui, comme chaque 18 novembre les Ukrainiens célèbrent la Journée du sergent des forces armées (День сержанта Вооруженных Сил Украины). Cette journée est particulièrement importante à l’heure où l’environnement international du pays connaît un certain flottement, l’Ukraine doit motiver ses troupes et le sergent qui est en contact direct avec les soldats, certains peu expérimentés, en est un élément essentiel.

Cette fête a été instituée en 2019, par le président ukrainien Petro Porochenko pour honorer la diligence, la responsabilité et le professionnalisme des sergents et contremaîtres des forces armées ukrainiennes. Leur courage et leur héroïsme dans la lutte pour la liberté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine est une donnée majeure dans les circonstances actuelles.

« C'est le jour des sergents et des contremaîtres des forces armées ukrainiennes. Des sergents et des contremaîtres fiables sont toujours un soutien pour les commandants et une aide pour les soldats et les marins. Plus de 150 000 sergents et contremaîtres servent désormais dans nos forces armées. Ils contrôlent directement les soldats et mènent les guerriers au combat. Ils augmentent la motivation, enseignent aux soldats et maintiennent le moral. Lorsqu’on peut faire confiance aux sergents et aux sergents, l’armée est invincible. Je remercie chaque sergent, chaque sergent-major qui se soucie des soldats et de l'Ukraine, qui obtient les résultats nécessaires pour ses unités et pour l'État tout entier. » extrait d’un discours du président Zélensky, le 18 novembre 2023.

Par ailleurs, l’Ukraine célèbre aussi une Journée des défenseur(se)s de l'Ukraine, autrefois fêtée le 14 octobre et déplacée récemment au 1er octobre, ainsi, bien sûr, qu’une Journée des forces armées ukrainiennes, chaque 6 décembre. De leur côté, les Russes célébrerons demain, 19 novembre, leur artillerie, une journée héritée de l’URSS et que les Ukrainiens marquent le 4 décembre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 novembre 2024

7 novembre : l’anniversaire de Nestor Makhno

L’anniversaire du début de la révolution d’Octobre n’est plus fêté ni en Russie ni en Ukraine. Mais, le 7 novembre est aussi l’anniversaire d’un héros ukrainien oublié, Nestor Makhno, dont la mémoire n’a été cultivée que par les milieux libertaires occidentaux, en particulier à Paris où il est mort il y a 90 ans.

Jadis, le 7 novembre on célébrait l’anniversaire du début de la révolution d’Octobre (c’est le jour de la prise du Palais d'hiver par les bolcheviks, le 25 octobre 1917 selon le calendrier Julien, 7 novembre pour notre calendrier). Il était fêté avec de grandes parades sur la Place Rouge… Depuis 2004, le jour n’est plus férié ni Russie (remplacé par le 4 novembre) ni en Ukraine.

Discrètement, un héros ukrainien a été sorti de l’oubli après la chute de l’URSS et surtout depuis 2022 et la tentative russe n’anéantir le pays. Il s’agit de Nestor Makhno, un paysan ukrainien qui s’était enthousiasmé de la révolution d’Octobre et qui avait rassemblé une armée de volontaires pour repousser l’occupant austro-allemand et lutter avec les bolcheviks contre les troupes restées fidèles au tsar. Ces deux dangers écartés, les bolcheviks se sont retournés conte Makhno et ses troupes et ont fini par anéantir l’État ukrainien indépendant et anarchiste qu’il avait créé à l’est de l’Ukraine, autour d’Houliaïpole son village natal, aujourd’hui sur la ligne de front entre Russes et Ukrainiens dans l’épuisante guerre déclenchée par Poutine.

Le territoire qu’il contrôlait avec son armée, la Makhnovchtchina, rassemblait quelque deux millions et demi d’habitants. Après une redistribution des terres des koulaks, il fonctionnait sous forme d’une série de communes libre, selon la démocratie directe prônée par les anarchistes. On était loin du modèle que mettait en place Lénine et Trotski. Ce dernier va même lever une armée pour y mettre un terme. Cet État ukrainien libertaire fondé en 1919, disparaît en 1921. Makhno devra s’exiler à Paris et cette éphémère Ukraine libre sera effacée de la mémoire de l’URSS. L’expression de son souvenir sera interdite à l’époque soviétique et son nom oublié à l’est de l’Europe. Seuls les anarchistes occidentaux, en particulier les libertaires anticommunistes de Mai 68, vont maintenir sa mémoire vivante.

Chaque 7 novembre, jour de son anniversaire (День народження Нестора Махна), il est usage de se recueillir devant la case 6685 du colombarium cimetière du Père Lachaise, pour déposer des fleurs ou boire une bière à son souvenir. Chaque année, à cette date, sa dernière demeure est visitée par des anarchistes de toutes origines et des membres de l’extrême gauche (au moins ceux qui ne sont pas pros russes). Nestor Makhno est né le 7 novembre 1888 à Houliaïpole (« le champ de la liberté », en ukrainien) où sa maison natale en partie détruite par des bombardements russes, avait été transformée en musée.

En affirmant son indépendance, après la chute de l’URSS, les nationalistes ukrainiens avaient plutôt cultivé des figures comme Simon Petlioura qui avait lui aussi combattu pour une Ukraine indépendance entre 1918 et 1921, mais discrédités par ses exactions antisémites, ou encore ou Stepan Bandera, qui a collaboré avec les nazis. Makhno, trop libertaire, trop antisystème pour un pays qui sortait tout juste du totalitarisme restait l’oublié de la mémoire nationale. Une première commémoration de Nestor Makhno a toutefois eu lieu dans son pays natal le 7 novembre 1998, à l'occasion du 110e anniversaire de sa naissance. Son nom sera cité en 2013 sur Maidan où son arrière-petit-fils est venu réciter des poèmes. Ici et là des statue à son effigie sont installées…

Mais, c’est l’attaque russe du 24 février 2022 qui a vraiment réveillé sa mémoire. Lui aussi avait levé des bataillons qui ont combattu une armée venue de Moscou. En 2022, plusieurs bataillons ukrainiens levés en hâte pour défendre Kiyv ont pris son nom. Leurs drapeaux noirs flottent aujourd’hui sur la ligne de front et sur les réseaux sociaux ukrainiens.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 novembre 2024

31 octobre : la Journée de la mer Noire

La Journée internationale d'action pour la mer Noire est une célébration régionale destinée à sensibiliser le public à la nécessité d'une coopération régionale pour la protection de la mer Noire, en particulier de son écosystème marin aujourd’hui menacé par la guerre déclenchée par la Russie.

La Journée internationale d'action pour la mer Noire est une célébration régionale destinée à sensibiliser le public à la nécessité d'une coopération régionale pour la protection de la mer Noire. Mais la préoccupation écologique a du laisser place à un souci de sécurité en raison de la guerre déclenchée par un des signataires, la Russie dont l’objectif géopolitique était de faire de cette mer un lac russe. La bataille de la mer Noire a été gagnée par l’Ukraine grâce au blocage des détroits par la Turquie inquiète de l’évolution de la situation. Cette dernière ainsi que la Bulgarie et la Roumanie ont signé un accord pour lutter conjointement contre les mines marines dérivantes. On est loin des préoccupations à l’origine de cette journée du 31 octobre qui était l’occasion de se pencher sur l’état des écosystèmes marins de la mer Noire.

Le 21 avril 1992, les représentants des pays riverains de la mer Noire, de la Turquie, de l'Ukraine, de la Russie, de la Bulgarie et de la Roumanie se sont réunis à Bucarest pour signer la Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution. Le 31 octobre 1996, les États membres de la convention ont signé le Plan d'action stratégique de la mer Noire, qui est devenu la base de la protection de la mer contre la pollution. C’est la date de signature de ce plan qui est célébré chaque année avec des résultats bien médiocres compte tenu de la situation. Depuis février 2022, la guerre a gravement perturbé les écosystèmes de cette mer fermée.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 30 octobre 2024

29 septembre : Babyn Yar, la mémoire de la Shoah en Ukraine

On célèbre le 83e anniversaire du massacre de Babyn Yar, le symbole longtemps contesté, de l’extermination des juifs d’URSS, comme Auschwitz l’est pour les juifs occidentaux.

Babyn Yar (Бабин Яр) est le symbole de l’extermination des juifs d’URSS comme Auschwitz l’est pour les juifs occidentaux. Les 29 et 30 septembre 1941, 33 771 juifs sont exécutés à Babyn Yar, près de Kyïv, capitale de l’Ukraine. Aucun site de la Shoah n’a connu un nombre de victimes en si peu de temps, quelque 36 heures. Sur la durée de la guerre, on estime à plus de 100 000 victimes, presque toutes juives, dans ce ravin où ils étaient fusillés en masse.

Après la guerre, l’URSS chercha à occulter ce massacre et même à détruire le site en le noyant, ce qui provoqua une inondation catastrophique qui tua plus de 1000 personnes dans les villages alentour (tragédie de Kourenivka). C’est le poète russe Evgueni Evtouchenko et son poème Babi Yar (en russe), en 1961, qui ont fait émerger la mémoire des terribles massacres. Son retentissement fut international. En 1963, il fut même invité à Paris pour déclamer son texte devant des étudiants communistes, réunis à la Mutualité. Ses poèmes étaient traduits par le jeune comédien Laurent Terzieff.

En 1966, les autorités soviétique érigent enfin un monument sur le site de Babyn Yar mais qui ne mentionne pas le fait que les victimes étaient presque toutes juives. Ce n’est qu’en 1992 (après la chute de l'Union soviétique) que le gouvernement ukrainien autorisa la création d'un monument spécifique aux victimes juives, monument qui fut finalement inauguré le 29 septembre 2001, pour le 60e anniversaire.

Le 29 septembre 2021, à l'occasion du 80e anniversaire du massacre, tous les établissements scolaires d'Ukraine ont donné une leçon consacrée à ce crime. Le 9 octobre suivant a été inauguré un « Mur des Pleurs en cristal » de 40 mètres de long, créé par Marina Abramović, en présence des présidents ukrainiens, allemand et israélien. Chaque 29 septembre des cérémonies commémoratives ont lieu sur le site du ravin.

Un projet de centre de commémoration a été lancé en 2021, mais la guerre en Ukraine l’a suspendu. S’il voit le jour, ce grand musée de la Shoah par balle, est destiné à devenir après Berlin et Varsovie le troisième grand musée de la Shoah en Europe.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 septembre 2024

16 mai : les Ukrainiens fiers de leur identité et de leurs chemises brodées

C’est la Journée Vyshyvanka, du nom des chemises brodées traditionnelles. Cette manifestation qui a lieu tous les troisièmes jeudis de mai, revêt une signification particulière alors que l’Ukraine est quotidiennement agressée par la Russie pour effacer sa spécificité culturelle.

C’est la Journée Vyshyvanka (День вишиванки), du nom des chemises brodées traditionnelles. Cette manifestation qui a lieu tous les troisièmes jeudis de mai, revêt une signification particulière alors que l’Ukraine est quotidiennement agressée par la Russie pour effacer sa spécificité culturelle. Le port d'une chemise brodée ce 16 mai 2024 est un symbole de l'indomptabilité de l'esprit ukrainien, une déclaration au monde entier que les Ukrainiens sont un peuple libre.

Ce qui a commencé comme une initiative locale est depuis devenu une célébration nationale. C’est Lesya Voronyuk, une étudiante à l'Université nationale Yuriy Fedkovich Chernivtsi, a lancé une campagne « Journée mondiale de la broderie » en 2006. La jeune fille a été inspirée par son ami Ihor Zhitaryuk, qui portait régulièrement une chemise brodée en classe. Lesya a suggéré que ses camarades étudiants choisissent un jour et portent ensemble des chemises brodées. La première année, plusieurs dizaines d'étudiants et plusieurs professeurs de la faculté ont joué le jeu de porter des vêtements nationaux.

Le phénomène a rapidement pris de l’ampleur. En 2011, la cinquième édition a été marquée par l'établissement d'un record Guinness du nombre de personnes en chemises brodées en un seul endroit. Plus de 4 000 personnes en chemises brodées s’étaient rassemblées sur la place centrale de Tchernivtsi. La même année, une immense chemise brodée (4 mètres sur 10) avait été cousue par une entreprise de couture pour le bâtiment central de l'Université nationale Yuriy Fedkovych de Tchernivtsi. Depuis, la célébration de la chemise brodée a changé d’échelle et entraîné la diaspora ainsi que tous les amis de l’Ukraine dans le monde.

En 2022, la loi martiale consécutive à l’égression russe avait empêché la fête mais, en 2023, elle a renoué avec les événements de masse (concerts, expositions)… C’est à nouveau le cas en 2024 dans diverses villes d’Ukraine avec pour slogan cette année de « Victoire brodée ».

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 mai 2024

10 mars : l’Ukraine célèbre son hymne national

« Ni la gloire ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes » proclame l’hymne national ukrainien. La première représentation publique de la chanson eut lieu en le 10 mars 1865 lors d'un concert dédié à la mémoire de Taras Chevchenko décédé le 10 mars 1861. Le 10-Mars n’est pas un jour férié, mais en raison du sursaut patriotique ukrainien face à l’agression russe, cette journée commémorative a pris une dimension particulière.

« Ni la gloire ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes » (Ще не вмерла України ні слава, ні воля) proclame l’hymne national ukrainien, souvent abrégé en « Šče ne vmerla Ukraïny » (« L'Ukraine n'a pas encore péri »). Il est basé sur un poème patriotique écrit par Pavlo Chubynsky, en 1862 et mis en musique par Mykhailo Verbytsky. La première représentation publique de la chanson eut lieu en le 10 mars 1865 à Przemyśl lors d'un concert dédié à la mémoire de Taras Chevchenko décédé le 10 mars 1861. C’est ce double anniversaire qui est célébré aujourd’hui par la Journée de l’hymne national (День державного гімну).

Ce poème bien connu des milieux patriotiques ukrainiens, a été adopté pour la première fois en 1917 comme hymne de la République populaire ukrainienne, puis supprimé par les Soviétiques en 1920. Il restera interdit jusqu’à la fin de l’ère soviétique. Il faudra attendre la perestroïka pour être à nouveau interprété en public par Vasyl Zhdankin, Victor Morozov et Eduard Drach lors du festival Chervona Ruta en 1989 à Tchernivtsi.

L'Ukraine a déclaré son indépendance le 24 août 1991. En janvier 1992, la Verkhovna Rada d'Ukraine (l’assemblée) a adopté la musique de Verbytsky comme hymne national de l'Ukraine, ce qui a ensuite été inscrit dans la Constitution. Cependant, les paroles de Chubynsky (plus exactement, la première strophe et le refrain de la chanson), jugées trop patriotiques par un pouvoir ukrainien qui regardait alors vers Moscou, n'ont été officiellement adoptées que plus de deux décennies plus tard, le 6 mars 2003.

La Journée de l’hymne national avait d’abord été fixée le 6 mars, puis finalement déplacé au 10 mars, en 2015. Ce qui permettait de rendre aussi un hommage au grand poète national ukrainien, Taras Chevchenko, dont c’est l’anniversaire du décès. Le 10-Mars n’est pas un jour férié, mais en raison du sursaut patriotique ukrainien face à l’agression russe, cette journée commémorative a pris une dimension particulière. Depuis 2022, l'hymne national de l'Ukraine est chanté en se cachant dans les abris antiaériens, pendant les bombardements, sur les lignes de front.

À l’occasion de la Journée de l’hymne national, divers événements et activités sont organisés dans les villes et villages de toute l’Ukraine : des spectacles publics, des cours spéciaux dans les écoles, des événements culturels dans les bibliothèques publiques, les musées et les centres communautaires... La célébration avait été particulièrement poignante, le 10 mars 2022, lors de l'invasion russe de l'Ukraine, car l'hymne national de l'Ukraine incarne la lutte des Ukrainiens pour préserver leur identité nationale et l'indépendance de leur pays .

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 mars 2024

20 janvier : Les Ukrainiens n’oublient pas la Crimée

Alors que l’URSS était moribonde. Les Criméens organisaient un référendum visant à proclamer la souveraineté retrouvée d’une République socialiste soviétique autonome de Crimée. 94% ont voté oui, c’était le 20 janvier 1991. C’est cet anniversaire qui est célébré aujourd’hui afin de contester l’occupation et l’annexion de la péninsule par la Russie depuis presque 10 ans.

Cette Journée de la République autonome de Crimée (День Автономної Республіки Крим) a été célébrée pour la première fois le 20 janvier 2015. Quelques mois auparavant, la Russie envahissait et annexait la péninsule de Crimée.

Une République socialiste soviétique autonome de Crimée avait été créée en 1921 au sein de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, sur ce qui était jadis le Khanat de Crimée. Mais Staline avait aboli cette république autonome pour rétrograder ce territoire au rang de simple oblast (région). Après la mort de Staline en 1953, le nouveau dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a transféré cet oblast de Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Le transfert fut officialisé en février 1954.

Alors que l’URSS était moribonde. Les Criméens organisaient un référendum visant à proclamer la souveraineté retrouvée d’une République socialiste soviétique autonome de Crimée. 94% ont voté oui, c’était le 20 janvier 1991. C’est cet anniversaire qui est célébré aujourd’hui.

Le statut autonome de la Crimée a été officiellement rétabli le 12 février 1991. Le 24 août, l'Ukraine a déclaré son indépendance de l'Union soviétique, laquelle disparaissait en décembre 1991. En février 1992, la RSSA de Crimée était rebaptisée simplement République de Crimée. En juin, elle obtenait le statut de république autonome au sein de l'Ukraine. Tou ce processus institutionnel et démocratique n’apporte aucun argument à Moscou pour réclamer de rattacher la Crimée à la Russie, c’est pourtant ce qui a été fait pas la force en mars 2014.

Selon les traités internationaux en vigueur, la Crimée fait toujours partie intégrante de l'Ukraine. Cela a également été reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution de 2014. Et aujourd’hui, la Crimée continue d’être soutenu de toutes les manières au niveau international, comme le prouve le forum de la Plateforme de Crimée. En 2023, des délégations gouvernementales de 45 pays ont participé à la conférence : les États-Unis, tous les membres de l'UE, la Géorgie, la Moldavie, la Turquie, la Macédoine du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Canada et l'Islande. Parmi eux figurent neuf présidents, quatre premiers ministres, 14 chefs des affaires étrangères, ainsi que d'autres hommes politiques et ambassadeurs. C’est-à-dire tous les pays de l’UE et de l’OTAN, les pays du G7 au complet et les pays du format Normandie, à l’exception de la Fédération de Russie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 janvier 2024

12 janvier : la journée des prisonniers politiques ukrainiens

L’anniversaire d’une purge à l’époque soviétique est célébrée depuis un demi siècle comme la Journée des prisonniers politiques ukrainiens. Cette célébration annuelle a pris une dimension particulière à partir de 2014 quand une portion du territoire ukrainien a commencé à être occupée par la Russie et qu’à nouveau des dissidents ont été emprisonnés.

Chaque 12 janvier, l'Ukraine rend hommage aux prisonniers politiques qui ont désobéi au système totalitaire soviétique et sont restés fidèles à leurs principes et idéaux. Ils ont été persécutés en raison de leurs convictions politiques et envoyés dans des prisons et des hôpitaux psychiatriques.

Le 12 janvier 1972, commençait la deuxième plus grande purge de « dissidents » en Ukraine après celle de 1965 : l'opération "Block" (Операція « Блок ») du KGB qui s’est manifestée par une vague simultanée d’arrestations et de perquisitions dans toute l’Ukraine, notamment dans la capitale, Kyiv, mais aussi à Lviv. Des membres bien connus de la résistance anti-totalitaire ont été arrêtés ce jour-là : Ivan Svitlichnyi, Yevhen Sverstyuk, Vasyl Stus, Vyacheslav Chornovil, Iryna et Ihor Kalyntsi, Leonid Plyusch, Mykola Plahotniuk... Cette liste est loin d’être exhaustive de ceux qui ont été persécutés. Près d’une centaine de personnalités ukrainiennes parmi les plus brillantes et les plus indomptables ont été emprisonnées et envoyées en exil en Mordovie, en Sibérie et au Kazakhstan. Ils ont été enfermés dans des hôpitaux psychiatriques, privés de leur emploi ou renvoyés de l'éducation. Les répressions de 1972 mettent fin au mouvement des « sixtiers », les dissidents des années 1960. La plupart des personnes arrêtées le 12 janvier 1972 ont été condamnées en vertu de l'art. 62 du Code pénal de la RSS d'Ukraine « Agitation et propagande antisoviétiques » et ont été condamnées à cinq à sept ans d'emprisonnement dans des camps à régime strict et à trois ans d'exil, mais parfois beaucoup plus comme Ivan Gel, 10 ans de régime strict et à 5 ans d'exil.

C’est en 1975 que le 12 janvier a été déclarée Journée des prisonniers politiques ukrainiens (День українських політв'язнів). Elle l’a été à l’initiative de Viacheslav Chornovil, un des dissidents ukrainiens les plus éminents de l'Union soviétique. Il était l'un des fondateurs et militants du mouvement Sixtiers en Ukraine, qui prônait la renaissance de l'Ukraine, de sa langue, de sa spiritualité et de sa souveraineté. Chornovil a été arrêté pour la première fois en 1967 pour son livre intitulé Woe from Wit , qui documentait l'emprisonnement illégal d'intellectuels ukrainiens. Il a été accusé de diffamation et condamné à trois ans d'emprisonnement. Chornovil a été libéré au bout d'un an et demi dans le cadre d'une amnistie générale.

Après sa libération, Chornovil a effectué plusieurs petits boulots et a poursuivi son militantisme. En 1970, il commence à publier un magazine clandestin intitulé Ukraine Herald . C'est ce qui lui valut d'être arrêté une deuxième fois en 1972. Cette fois, Chornovil fut condamné à six ans d'emprisonnement suivis d'un exil de trois ans.

Cette célébration annuelle a pris une dimension particulière à partir de 2014 quand une portion du territoire ukrainien a commencé à être occupée par la Russie et qu’à nouveau des dissidents ont été emprisonnés comme le cinéaste, écrivain et activiste Oleg Sentsov, Roman Sushchenko, Asan Chapukh et tant d’autres, persécutés en raison de leurs positions pro ukrainiennes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 11 janvier 2024

La poste ukrainienne rend hommage aux dissidents emprisonnés à l’époque soviétique

Le 13 janvier 1972, le KGB informait le secrétaire du Comité central du Parti communiste d'Ukraine du début officiel de l'opération « Block ».

25 décembre : c’est désormais Noël pour tous les Ukrainiens

Pour la première fois de son histoire, l’Ukraine fête Noël un 25 décembre. En juillet 2022, la Rada (le Parlement) a voté un texte reconnaissant officiellement cette date comme la fête de Noël, remplaçant celle du 7 janvier. Ce changement marque une rupture culturelle et politique de plus avec la Russie.

Pour la première fois de son histoire, l’Ukraine fête Noël un 25 décembre (exception faite des régions qui ont été jadis sous juridiction de la Pologne ou de la Hongrie). En juillet 2022, la Rada (le Parlement) a voté un texte reconnaissant officiellement cette date comme la fête de Noël, remplaçant celle du 7 janvier, basée sur le calendrier julien. Ce changement de calendrier est rupture très symbolique avec l’usage de l’église orthodoxe russe. En Europe, il n’y a plus guère que les Églises russe et serbe a ne pas avoir adopté le calendrier grégorien qui rythme le temps. Le calendrier julien a 13 jours de “retard” sur le calendrier grégorien, d’où la date du 7 janvier.

La rupture est antérieure l’agression russe du 24 février 2022. Lors de la révolution de Maïdan, en 2014, l’Église orthodoxe, rattachée au patriarcat de Kiev, ainsi que l'Église gréco-catholique s'étaient rapprochées des manifestants proeuropéens, tandis que l'Église orthodoxe, liée au patriarcat de Moscou, soutenait naturellement les idées de ses parrains russes. La rupture a été consommée quand, en 2019, l’Église orthodoxe ukrainienne a obtenu son autocéphalie (indépendance par rapport à l’Église de Moscou). En mai 2022, la branche l’Église ukrainienne restée fidèle à Moscou, a elle aussi pris ses distances en réaction au soutien à la guerre exprimé par le patriarche russe Kirill. La généralisation de la date du 25 décembre pour fêter Noël était la suite logique de cette rupture culturelle et politique avec la Russie, dont même la langue perd aujourd’hui du terrain en Ukraine.

En Ukraine, le 7 janvier qui était jusqu’à présent férié, continuera de l’être. Mais ceux qui veulent fêter Noël le 25 décembre, comme le font les catholiques, pourront donc le faire aussi, dans les mêmes conditions, compte tenu de la réforme du Code du travail.

Hier soir, les Ukrainiens ont réveillonné avec, selon la tradition, un repas de 12 plats sans viande, dont la koutia, un entremets composé de grains de blé bouillis, de miel, de raisins secs, de noix concassées et de graines de pavot.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 décembre 2023

Mise à jour 2024 : Moscou a fait vivre à Kiev un Noël d’enfer : le matin du 25 décembre, la Russie a lancé plus de 70 missiles et plus de 100 drones explosifs sur l'Ukraine en prenant son système énergétique pour cible.

Un défilé de Noël - photo : Alexandre Vodolasskiy, 2017

16 février : la deuxième journée de l’unité en Ukraine

Il y a un an, en 2022, le président Zélensky décrétait le 16 février jour férié. Ce nouveau Jour de l’unité était destiné à rassembler et à mobiliser la population ukrainienne face à une agression militaire russe qui s’avérait imminente. Cette année, la deuxième édition de cette journée se déroule sur fond d’annonce d’une nouvelle offensive russe, massive cette fois.

Il y a un an, en 2022, le président Zélensky décrétait le 16 février jour férié. Ce nouveau Jour de l’unité (День єднання) avait été annoncé deux jours plus tôt. La date n’avait pas été choisie au hasard, selon les renseignements américains, c’était celle d’une probable attaque massive de la Russie contre l’Ukraine. En dépit, de la concentration de troupes russes aux abords de la frontière ukrainienne, en particulier au nord de Kyiv, les observateurs européens ne croyaient pas à cette offensive. Le ministère russe de la Défense démentait toute intention belliqueuse et annonçait même, le 15 février, la fin de l’exercice militaire et un début de retour. L’inquiétude grandissait néanmoins en Ukraine. Afin de diminuer la pression psychologique, maintenue par des informations alarmistes, Volodymyr Zélensky a voulu offrir aux Ukrainiens une journée de détente, de rassemblement patriotique et de mobilisation face au danger. Ce fut cette journée du 16 février dont une seconde édition a été annoncée pour 2023. La guerre n’est pas terminée, loin de-là, une nouvelle offensive massive est même annoncée de la part des Russes, dans les prochains jours…

Le 16 février 2022, le drapeau ukrainien bleu et jaune était hissé sur tous les bâtiments publics, la population était invitée à arborer un ruban aux couleurs nationales lors de manifestations publiques. À 10h, dans toute l’Ukraine, hormis les régions déjà occupées par les Russes, on a chanté l’hymne national. Une prière collective avait leu dans la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, le lieu le plus sacré de cette conscience nationale.

Finalement, on le sait, l’agression russe a bien eu lieu, la date choisie, on aurait pu le deviner, la décision a été prise par le dictateur Poutine le 23 février, une date très symbolique et très militariste, pour les Russes. L’offensive a débuté dans la nuit du 23 au 24 février.

Un an après, le Jour de l’unité de l’Ukraine est à nouveau célébré bien que la loi martiale ait supprimé tous les jours fériés, le pays étant en guerre. L’esprit y sera tout de même. La Russie s’est embourbée dans une guerre désastreuse, d’abord pour elle-même. L’Ukraine n’a pas cédé, l’esprit du 16 février a joué à fond au-delà de toute attente. Ce pays, autrefois politiquement très divisé, s’est rassemblé. Les Ukrainiens ont su tenir tête à un agresseur russe qui a largement surestimé ses forces et la capacité du «peuple frère » à résister.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 février 2023

Тільки разом ми єдині. Разом до перемоги (seulement uni. Uni vers la victoire)

Le 16 février 2022

15 décembre : la diaspora grecque commémore la purge dont elle a été victime en URSS

Le 11 décembre 1937, le gouvernement soviétique ordonnait une vaste purge parmi la communauté grecque. Ce fut l’une des plus sanglante de l’époque de la Grande Terreur en URSS : plus de 90% des personnes arrêtées ont été exécutées. D’autres ensuite ont été déportés en masse.

Le 15 décembre 1937, le commissaire du peuple aux Affaires intérieures de l’URSS, Nikolai Yezhov a signé le décret n° 50215 déclenchant une vague d’arrestation visant la communauté grecque. À l’époque plus de 300 000 Grecs vivaient en URSS. C’est la mémoire de cette purge sanglante qui est commémorée dans la diaspora grecque plus qu’en Grèce elle-même : Ελληνική Επιχείρηση του NKVD 15 Δεκεμβρίου.

Le 20 juillet 1937, une première purge opérée par le NKVD avait visé les Allemands vivant en URSS, puis ce fut les Polonais, le 9 août, puis les Japonais, les Coréens, les Estoniens et Finlandais, les Iraniens et bien d’autres… Mais la plus sanglante de toutes fut sans doute l’ « Opération hellénique », selon le jargon stalinien de la période de la Grande Terreur : plus de 90% des quelque 22 000 Grecs emprisonnés du 15 décembre 1937 à mars 1938 ont été exécutés. Les élites ont été particulièrement visées, on a décapité les théâtres, les écoles de langues grecques… même des communistes grecs réfugiés en URSS pour fuir la dictature de Metaxas. Parmi les victimes de cette première série d’exécutions, figure Konstantin Chelpan, l’ingénieur qui a conçu le moteur du char soviétique T-34 et qui a reçu pour cela le prix Lénine. Ce char d’assaut a été un élément décisif de la victoire soviétique sur les Allemands lors de l’opération Barbarossa. Mais Chelpan n’a pas vécu cette victoire de l’URSS puisqu’il a été exécuté le 4 février 1938, après avoir dû avouer sous la torture qu’il dirigeait une organisation contre-révolutionnaire nationaliste grecque, complotant pour saboter une usine de Karkhiv.

Les persécutions de la communauté grecques ont particulièrement touché Azov, Odessa, la Crimée, Kharkiv, Kyiv, Donetsk et Krasnodar où vivait une grande partie de la communauté grecque soviétique, mais aussi Donetsk et Marioupol, des villes en grande partie grecques. Les campagnes ont été également très touchées par la “dékoulatisation” visant les Grecs, dans le village ukrainien de Stila, par exemple, au printemps 1938, pas un seul homme âgé de 18 à 60 ans n'avait été laissé en vie. Les purges ont duré 13 ans et contrairement à ce qu’ont vécu d’autres peuples comme les Tatars de Crimée, il n’y a eu aucune réhabilitation ultérieure prononcée par les autorités soviétiques. Les vagues d’arrestations suivantes ont surtout conduit à des déportations massives au goulag, principalement dans la Kolyma, dans l’extrême orient sibérien ou dans les steppes du Kazakhstan. Un grand nombre de ces détenus sont morts de maladie, d’autres se sont suicidés. Les morts massives ont commencé à l’automne 1938 avec les grands froids. Une libération à grande échelle eut lieu pendant l’hiver 1947-1948, mais, seule une petite moitié des prisonniers sont rentrés des camps. De 1937 à 1949, Staline a exterminé 38 000 Grecs.

Récemment, en Ukraine on a construit des monuments à leur mémoire et on discutait de faire du 15 décembre un jour de mémoire. Ce jour-là, des Grecs du monde entier ont une pensée pour les victimes, bien oubliée, de l'opération grecque du NKVD. La date est importante pour de nombreux Grecs, en particulier ceux dont les proches ont été tués pendant la purge. Ce n’est pas un jour commémoratif officiel en Grèce où cet épisode de l’histoire a été longtemps occulté. La Grèce aurait pu sauver beaucoup d’entre eux. Une fois passée la purge sanglante du 15 décembre, Staline proposait de laisser partir la communauté grecque d’URSS, mais Metaxas, le dictateur grec d’extrême droite, ne souhaitait pas le rapatriement de communistes grecs. Après des négociations acharnées, 10 000 visas furent tout de même délivrés par Athènes sur 40 000 demandes déposées, principalement accordés à des femmes et à des enfants de Grecs arrêtés. Une partie des malchanceux sont morts en Sibérie.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 décembre 2022

Des familles réunies pour inaugurer un premier mémorial en Sibérie peu après la chute de l’URSS

Un mémorial à Krasnodar avec la liste des victimes

14 décembre : la Journée des liquidateurs de Tchernobyl

En Ukraine, on rend hommage à ceux qui ont laissé leur vie ou leur santé pour limiter les conséquences de la catastrophe provoquée par l’incurie du système soviétique, on les appelle les liquidateurs de Tchernobyl.

Le 26 avril 1986, la plus grande catastrophe d'origine humaine au monde s'est produite à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, du temps de l’URSS. Elle a contaminé au moins 3,5 millions de personnes dont plus d’un million d’enfants, et rendu inhabitables 54 000 km2, 160 000 personnes ont dû abandonner leur maison… Mais ce n’est pas à eux que l’on rend hommage chaque 14 décembre en Ukraine, mais à ceux qui ont laissé leur vie ou leur santé pour limiter les conséquences de la catastrophe provoquée par l’incurie du système soviétique, on les appelle les liquidateurs de Tchernobyl (Ліквідатори Чорнобиля).

La date de la Journée des liquidateurs de Tchernobyl (День ліквідаторів аварії на ЧАЕС) n'a pas été choisie au hasard, en 2006, par le président Viktor Iouchtchenko. C’est le 14 décembre 1986 que l'installation "Shelter" - le sarcophage, qui assurait le stockage des déchets radioactifs au niveau du quatrième réacteur d'urgence - a été mise en service. Ainsi a été stoppée une catastrophe qui prenait des dimensions mondiales.

Un mois seulement après la catastrophe de Tchernobyl, environ 200 pompiers et employés de la centrale nucléaire sont morts des suites d'une exposition aux radiations. Plus de 350 000 liquidateurs sont passés par le site de Tchernobyl : des conscrits, des travailleurs médicaux, des réservistes et des intérimaires. Ils travaillaient par équipes, recevaient la dose de rayonnement maximale autorisée et étaient remplacés par d'autres. La dernière tâche des liquidateurs qui ont nettoyé le toit de la centrale nucléaire de Tchernobyl des débris radioactifs, a été de hisser le drapeau soviétique à une hauteur de 75 mètres. Les rayonnements y étaient si élevés que seulement neuf minutes ont été allouées aux trois « volontaires » désignés pour l'opération. Pour avoir exécuté cet ordre fou des autorités soviétiques, ils ont été gratifiés d’un jour de congé supplémentaire.

Un nouveau sarcophage a été construit en 2016, à l'aide d'un financement européen, a coûté 1,426 milliard d'euros. Il devrait tenir un siècle. Sa structure métallique recouvre le premier sarcophage de béton et de plomb construit à la hâte par les Soviétiques, destiné lui à durer 30 ans. Tchernobyl a été occupé pendant quelques jours par l’armée russe au début de la guerre de destruction de l’Ukraine lancée le 24 février par Poutine. Le recul de l’armée russe fait que la centrale en ruine se trouve aujourd’hui loin des combats mais l’Ukraine abrite une autre centrale à Zaporijia, réputée être la plus puissante d'Europe. Occupée par les Russes, elle est située sur la ligne de front, des roquettes sont tombées à proximité au mois de septembre…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 décembre 2022

Timbre émis par la poste ukrainienne à l’occasion des 35 ans de la catastrophe

11 décembre : mémoire de la Shoah en Crimée

L’occupation nazie de la Crimée de décembre 1941 à 1944 va aboutir à la presque disparition de la communauté juive. Les autorités locales commémorent aujourd’hui sa mémoire mais avec une arrière-pensée qui s’inscrit parfaitement dans la propagande poutinienne qui affirme vouloir dénazifier la région.

Le 11 décembre, plusieurs centaines de Juifs ashkénazes et de Krymchaks étaient exécutées, le même jour, par les troupes allemandes, qui commençaient à envahir la Crimée. La péninsule ne sera complètement occupée qu’en juillet 1942 (et jusqu’au printemps 1944), mais les massacres opérés par les nazis ont commencé dès le 11 décembre 1941 et se succéderont ensuite.

C’est la date de ce funeste anniversaire qui a servi au gouvernement de la République autonome de Crimée, en 2004, pour créer un Jour du Souvenir des Krymchaks et des Juifs de Crimée. Il est observé chaque année depuis lors. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le jour du souvenir a été inclus dans le calendrier officiel des jours fériés de la Fédération de Russie (День памяти крымчаков и крымских евреев). Les cérémonies mémorielles ont lieu sur le lieu d’exécution de plus de 18000 personnes : dans un fossé antichar situé au 10e kilomètre de l'autoroute Feodosia. Un mémorial y a été construit.

Les Krymchaks sont des juifs de langue turque présents depuis des siècles en Crimée. Pendant l’occupation nazie 6000 d’entre eux vont être assassinés, soit les trois quarts de la communauté. Certains ont eu la vie sauve en se faisant passer pour Tatars.

Les juifs ashkénazes sont arrivés après la première annexion de la Crimée par l’empire russe en 1783. En 1939, environ 65 000 Juifs vivent en Crimée, soit 6 % de la population totale. Au moment de la conquête allemande, 8 000 Juifs sont sous les drapeaux, 35 000 autres parviennent à s'échapper, et environ 22 000 se font piéger en Crimée occupée, presque tous se feront massacrer.

Cette commémoration associe aussi les Roms, victimes eux aussi d'une politique d'extermination systématique et dont le massacre a également commencé le 11 décembre 1941.

Si les autorités russes, qui dirigent aujourd’hui la Crimée, poursuivent avec tant de zèle une commémoration qui ne concerne plus, localement, qu’une poignée d’habitants de la Crimée, c’est que cette commémoration s’inscrit parfaitement dans la propagande russe : ce sont les troupes soviétiques (sous-entendu les Russes) qui ont chassé les Allemands (les nazis). Pourtant, on se souvient que, dès le conflit terminé, la propagande soviétique avait totalement occulté le massacre de plus d’un million de juifs dans la seule république d’Ukraine. À la barre du tribunal international de Nuremberg, les témoins convoqués par l’accusation soviétique auront même interdiction de mentionner leur judéité. L’antisémitisme d’État qui était l’une des caractéristiques de l’URSS a repris de plus belle après 1947 et culminera à la fin du règne de Staline avec des séries d’exécutions ou de déportations, ciblant en priorité les juifs, suite à des rumeurs de complots imaginaires (celui dit des blouses blanches en 1952 par exemple). Poutine a très largement remis à son compte l’héritage soviétique, aujourd’hui presque totalement réhabilité. Mais, en même temps la propagande poutinienne assène sans relâche que « l’opération spéciale » lancée le 24 février 2022 a pour but essentiel de dénazifier l’Ukraine. L’important est donc, aujourd’hui, de cultiver la mémoire des victimes des nazis, au moins sur les partie de l’Ukraine que la Russie occupe depuis 2014, c’est le cas de la Crimée.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 décembre 2022

Chaque 11 décembre, les autorités de Simferopol organisent une procession commémorative. Des volontaires participent à une « marche des vivants », répétant l'itinéraire emprunté par des dizaines de milliers de personnes lors de leur dernier voyage.

Krymchaks de Crimée au début du XXe siècle

21 novembre : Journée de la dignité et de la liberté en Ukraine

Ce jour férié commémore la grande manifestation proeuropéenne de 2013 contre un président Ianoukovitch qui préférait se tourner vers la Russie. Cette manifestation faisait écho à celle de 2004, dite Révolution Orange. Mais, aujourd'hui, ce 21 novembre est avant tout l’occasion d’un appel à la résistance à l’occupation russe.

Observée pour la première fois en 2014, la Journée de la dignité et de la liberté en Ukraine (День Гідності та Свободи в Україні) célèbre l’anniversaire de la grande manifestation proeuropéenne de l’année précédente. Le 21 novembre 2013, le président Viktor Ianoukovitch annonçait qu’il mettait fin au projet d’accord d’association avec l’Union européenne, préférant un rapprochement avec la Russie. En réaction, le journaliste Moustafa Naëm a invité les 160 000 abonnés de sa page Facebook à venir se rassembler sur la place de l’Indépendance (Maïdan), au centre de Kyiv. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l’appel. Ils ont décidé de rester tant que l’accord d’association avec l’UE ne serait pas signé.

La Journée de la dignité et de la liberté commémore les deux révolutions qui ont eu lieu en Ukraine en 2004 et 2013. En ce jour, les Ukrainiens honorent la mémoire des personnes qui, lors de la Révolution de la dignité (2013) et de la Révolution orange (2004), se sont battues pour la défense des valeurs démocratiques, des droits et libertés de l'homme et du citoyen, des intérêts nationaux de l'État et de son choix européen.

Ce 21 novembre 2022, les Ukrainiens et l'ensemble du monde démocratique sont invités à arborer un ruban jaune et à poster une photo avec sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ХовтаСтричка afin de soutenir la résistance dans les territoires occupés. #ForeverUkraine #YellowRibbon

Le mouvement de résistance civile "Yellow Ribbon” (ruban jaune), qui a surgi au printemps 2022 à Kherson presque immédiatement après sa capture par les troupes russes, et s'est rapidement propagé à d'autres territoires occupés, en particulier à Berdiansk Energodar, Luhansk, Novaya Kakhovka, Crimée et villes occupées de la région de Donetsk. Si Kherson a été libéré le 11 novembre dernier, à ce jour environ 20% du territoire ukrainien demeure occupés par les Russes. Le mouvement Ruban jaune (ХовтаСтричка) encourage à la résistance.

Ce jour férié n’est pas chômé. Des fleurs sont déposées sur les monuments des participants tombés lors de la Révolution de la Dignité, en mémoire des Cent Célestes qui sont célébrés chaque année le 20 février.

Un article de l'Almanach international

18 mars : les Russes de Crimée font la fête pendant que l’armée russe ravage l’Ukraine

Journée festive en Crimée : musique, rallye automobile, feu d’artifice… « L’opération militaire spéciale » qui se déroule à quelques dizaines de kilomètres de là, ne doit pas contrarier la célébration du rattachement de la Crimée à la Russie en 2014.

Alors que dans les villes voisines, l’on assassine froidement des civils par milliers, les Russes de Crimée font la fête toute cette journée du 18 mars. Ils célèbrent le Jour de la réunification de la Crimée avec la Russie (День воссоединения Крыма с Россией). Le jour est férié et chômé en Crimée et à Sébastopol, ville au statut spécial qui célèbre le Jour du retour de la ville de Sébastopol à la Russie (День возвращения города Севастополя в состав России).

La journée commémore le 18 mars 2014, date de la signature par Poutine du décret sur l’intégration de la Crimée à l’Ukraine. Quelques jours plus tôt, les points stratégiques de la péninsule avaient été investis par des soldats sans insignes (les “petits hommes verts”, célébrés chaque 27 février). Cette technique bien rodée est appelée la maskirovka. Ces soldats russes camouflés avaient organisé un référendum illégal auquel les non Russes n’ont pas participé et sur la base de son résultat, massivement positif, le Vladimir Poutine entérinait l’annexion du territoire à la Russie a mépris du droit international. Tout s’est joué en trois semaines.

C’est cet événement que les Russes de Crimée fêtent avec enthousiasme chaque 18 mars, depuis 2015. Chaque année, on organise un rallye automobile, très populaire, qui quitte Simferopol, la capitale à 11 heures et arrive à Sébastopol vers 13h30 où il accueillit en grande pompe place Nakhimov. Il est suivi par des motards. La journée a commencé par la plantation d’arbre au mont Sapin. La soirée se terminera en musique, avec un feu d’artifice.

Ce "Printemps de Crimée" ("Крымская весна"), c’est ainsi qu’on nomme la journée, est célébré dans toute la Russie. À Smolensk, c’est un concours de dessin sur le thème « Crimée - une goutte de Russie », qui est organisé. Dans la région de Moscou, une flashmob de danse réunit chaque 18 mars, selon les autorités locales, jusqu’à 10 000 personnes qui danseront sur les airs de Valse de Sébastopol, une populaire chanson soviétique écrite en 1955 sur cette ville criméenne, port d’attache de la flotte de la mer Noire. La ville de Mourmansk propose un festival sur le thème de la Crimée les 18 et 19 mars. À Rostov-sur-le-Don, on organise un spectacle lumineux avec la lettre Z projetée sur les murs de la ville. Ce soir, les participants sont invités à s'aligner en forme de lettre Z et à allumer des lanternes… Même tue, la guerre est dans tous les esprits.

En dépit du contrôle total de l’information, l’écho des crimes de guerre parvient tout de même jusqu’en Crimée située très proche du théâtre des massacres. Des voies commencent à se faire entendre comme celle de la très nationaliste Natalia Poklonskaïa, une des figures du processus d’annexion de la Crimée. : «Arrêtez-vous dans cette folie.» Vient-elle de lancer sans toutefois mentionner Vladimir Poutine.

La thématique de l’édition 2022 de la fête de la Crimée est : « Tout dépend de nous ». Prenons-les au mot !

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 17 mars 2022

Mise à jour du 19 mars 2022 : ce 18 mars, Vladimir Poutine a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes au stade Loujniki, de Moscou, pour un véritable numéro de télévangeliste visant à légitimer l’agression de l’Ukraine du 24 février.

Mise à jour du 19 mars 2023 : Cette année, pas de grande fête à Moscou, mais les Criméens ont été gratifiés d’une visite surprise de Vladimir Poutine venus encourager ses partisans. L’heure n’est plus au triomphalisme. Le dictateur russe est juste venu inaugurer une école des arts pour enfants en compagnie du gouverneur local, Mikhaïl Razvojaïev. En Crimée, cette année, pas de grande manifestations publiques seuls quelques événements ciblés : flash mobs, conférences, concerts, rassemblements de voitures, etc sont organisés avec le soutien des représentants du parti au pouvoir et des organisations publiques. Les autorités annoncent des festivités plus importantes en 2024, pour célébrer le 10e anniversaire de l’annexion… Si toutefois, la Crimée n’est pas retournée sous souveraineté ukrainienne.

image de 2021

9 mars : les Ukrainiens célèbrent leur poète national

Chaque 9 mars, les Ukrainiens célèbrent Taras Chevtchenko (Тарас Шевченко), le grand poète romantique de langue ukrainienne né le 9 mars 1814. dont l’œuvre est l’un des témoignages les plus marquants du réveil de l'esprit national au XIXe siècle.

Chaque 9 mars, les Ukrainiens célèbrent Taras Chevtchenko (Тарас Шевченко), le grand poète romantique de langue ukrainienne né le 9 mars 1814 et dont l’œuvre est l’un des symboles les plus marquants du réveil de l'esprit national au XIXe siècle. Son Kobzar fut le livre de référence de l'enseignement de la langue ukrainienne. Dans l’un de ses poèmes les plus connus Le Testament, Taras Chevtchenko faisait allusion à la Révolution française et à La Marseillaise.

Taras Chevtchenko est né dans une famille de serfs. Sa chance fut que son maître l’ait envoyé à Saint-Petersbourg étudier la peinture décorative. Celui-ci finit par signer sa lettre d’affranchissement en 1838, contre la somme de 2 500 roubles, payée par Karl Pavlovitch Brioullov, le premier peintre russe de stature internationale et le mentor du futur poète. Peintre de formation, Taras Chevtchenko s’est très vite tourné vers l’écriture. Une fois sa notoriété établie, il est devenu membre de la Commission d'archéologie de Kiev et il a voyagé partout en Ukraine pour esquisser les monuments historiques, architecturaux et recueillir les traditions folkloriques. C’est à cette époque qu’il a écrit certains de ses poèmes historiques les plus satiriques et politiquement subversifs. Ce qui lui vaudra la prison.

Il est mort le 10 mars 1861. Le peuple ukrainien lui a organisé de grandes funérailles. Il a été inhumé sur Chernecha Hora (la Montagne du Moine) près de Kaniv, une ville proche de son lieu de naissance. Depuis, sa tombe est considérée comme un lieu de pèlerinage par des millions d'Ukrainiens.

À Kiev, la principale université ukrainienne porte son nom, le grand parc de la ville également. De nombreux monuments au poète furent érigés en Ukraine et à travers le monde. À Paris, au niveau du 186 boulevard Saint-Germain, il existe un un square Taras-Chevtchenko (où est érigé un buste du poète) qui sera aujourd’hui le théâtre d’une cérémonie d’hommage à l’écrivain national ukrainien.

« Notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais » Taras Chevtchenko

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 mars 2022

“Hommage au poète Taras Hryhorovytch Chevtchenko”, œuvre d’Ivan Tikhy

À Paris, sur le boulevard Saint-Germain

26 février : Jour de la résistance des Tatars de Crimée à l'occupation russe

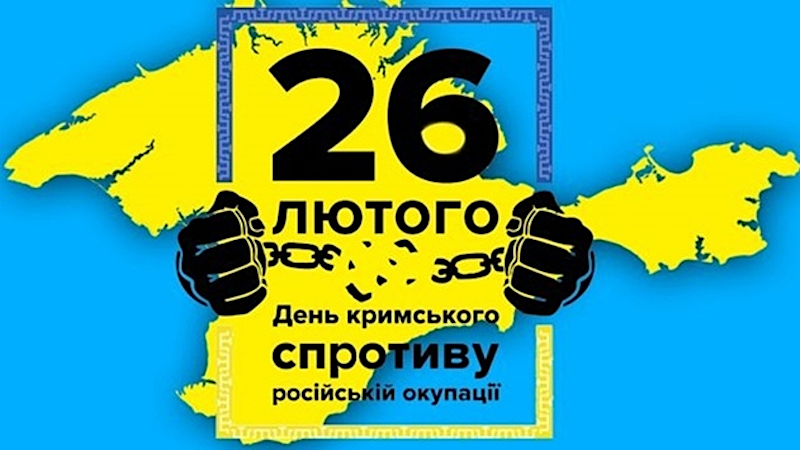

Instaurée en 2020 par le président ukrainien Zelenskiy, cette journée commémore le rassemblement des Tatars de Crimée à Simferopol, devant le parlement de la République autonome de Crimée, le 26 février 2014.

Cette journée de commémoration a été instaurée en 2020 par le président ukrainien Zelenskiy, sous le nom de Jour de la résistance à l'occupation de la Crimée et de la ville de Sébastopol (День опору окупації Криму та міста Севастополя) mais on parle aussi du Jour de la résistance des Tatars de Crimée à l'occupation russe.

La date du 26 février fait référence au rassemblement des Tatars de Crimée à Simferopol, devant le parlement (Verkhovna Rada) de la République autonome de Crimée, le 26 février 2014. Ce rassemblement pro-ukrainien d’environ 10 000 personnes avait été organisé par le Majlis du peuple tatar de Crimée, le mouvement Euromaidan Crimea (pro-européen) et d'autres organisations pro-ukrainiennes. Au même moment une manifestation pro-russe était organisée à l’appel du parti L’Unité russe (extrême droite nationaliste). En raison de mesures de sécurité insatisfaisantes de la part des forces de l'ordre, des affrontements ont éclaté entre manifestants pro-ukrainiens et pro-russes, causant la mort de deux personnes. Le rassemblement pro-russe a été repoussé dans la cour de la Verkhovna Rada de Crimée, et la session parlementaire a été annulée.

Cette journée est considérée comme l'apogée de la résistance à l'occupation de la Crimée, car dès le lendemain Poutine intervenait en Crimée (voir 27 février) et les manifestations devenaient beaucoup plus risquées. La Crimée vivant aujourd’hui sous dictature russe, toute expression politique y est interdite, comme dans l’ensemble de la Russie). Les Tatars voulaient montrer que avant d’être occupée par les Russes, administrée par les Ukrainiens, puis à nouveau par les Russes, la Crimée était une terre tarare.

Un khanat de Crimée avait été fondé par les Tatars en 1441. Il contrôlait tout le littoral l’actuelle Ukraine. Le peuple tatar, apparenté aux Turcs, a eu un temps une puissance considérable dans la région, au point de prendre Moscou en 1571. Ils n’ont jamais réussi à envahir toute la Russie, mais les Russes devront verser un tribut annuel aux Tatars jusqu’en 1680. Ainsi s’installe une rivalité qui va tourner en suite en faveur des Russes, lesquels prendront la Crimée aux Ottomans en 1783.

Petit à petit, notamment à la faveur de la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle, les Russes s’installent et les Tatars sont, en proportion, de moins en moins nombreux dans la péninsule. En 1927, les Tatars sont victimes d’une purge de Staline et, le 18 mai 1944, accusés d’avoir collaboré avec les nazis, ils sont déportés en totalité en Ouzbékistan et en Sibérie. Près de la moitié d’entre eux seraient morts de faim ou de maladie au cours de l’opération. Ils seront finalement innocentés en 1967 par le pouvoir soviétique, mais sans pour autant être autorisés à revenir en Crimée. Ce n’est qu’à partir de 1989 qu’ils pourront le faire mais sans retrouver leurs maisons ni leurs terres. Depuis ils vivent dans une grande marginalité. En 2014, ils ne sont plus que 250 000, soit 12% de la population de Crimée contre 58 % de Russes et 24% d’Ukrainiens.

Localement, les Tatars forment une minorité qui a pris fait et cause pour Kiev. Leur leader historique est Moustafa Djemiliev. Banni de Crimée en 2014, il est aujourd’hui député ukrainien. C’est l’une des principales personnalités à l’exprimer le 26 février, également qualifié de Jour de la résistance des Tatars de Crimée à l'occupation russe (День опору кримських татар російській окупації).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 féfrier 2022

Le 26 février 2014, à Simferopol, devant le parlement. Le drapeau bleu clair est celui des Tatars de Crimée, le jaune et bleu, celui de l’Ukraine

Moustafa Djemiliev, né en Crimée en 1943, déporté avec sa famille en 1944

20 février : l’Ukraine, harcelée par Moscou, commémore les victimes de l’Euromaïdan

Cette journée de commémoration rappelle la centaine de victimes civiles abattues par la police ukrainienne aux ordres d’un président pro-russes voulant faire cesser l’occupation de la place du Maïdan à Kiev par des manifestants pro-européens.

Cette journée de commémoration rappelle la centaine de victimes civiles abattues par la police ukrainienne aux ordres d’un gouvernement et d’un président prorusses, Viktor Ianoukovitch. Les manifestants occupaient depuis des semaines la place de l’indépendance à Kyiv, un lieu aussi appelé Maïdan. Le Berkut (force de police spéciale) a tiré à balle réelle sur les manifestants pro-européens, faisant 82 morts pour cette seule journée.

La révolution de l’Euromaïdan (Євромайда́н) avait commencé fin novembre 2013 par une série de manifestations, déclenchée par le refus du gouvernement prorusse et du président Viktor Ianoukovitch de signer l'accord d'association Ukraine-Union européenne. Les protestations ont atteint leur apogée du 18 au 23 février 2014. La journée du 20 février fut la plus meurtrière, c’est la date que l’on commémore aujourd’hui. Une partie de la classe politique s’est retournée contre le président. Lequel a été destitué le 22 février par la Rada (l’assemblée) et a fui en Russie.

Cette Révolution de la Dignité (Революція гідності), appelée aussi Euromaïdan, a été un tournant dans l’histoire de l’Ukraine. La très grande majorité de la population (sauf dans l’Est) va basculer vers des positions pro-occidentales et franchement antirusses. La réaction de Poutine sera immédiate. Voyant l’Ukraine lui échapper et se démocratiser, il provoque le rattachement de la Crimée à la Russie et enclenche le soulèvement du Donbass. C’est le début d’une période de tensions qui n’ont jamais cessé depuis. Au point aujourd’hui, de menacer le pays d’une invasion totale pour faire disparaitre un régime où le président est élu par la population et non par un petit clan comme en Russie. La motivation du président russe n’est pas territoriale, sa préoccupation est de faire cesser un régime où les manifestations populaires sont tolérées, où la critique du pouvoir est possible, où le président est élu contre de vrais concurrents… Tout ce que Poutine craint de voir se produire dans le pays qu’il dirige si par malheur, pour lui, le “mauvais exemple” ukrainien servait un jour de modèle en Russie. Pour le régime de Poutine, c’est une question de vie ou de mort, d’où la menace constante qu’il fait peser sur l’Ukraine.

Le jour du Souvenir des Cent Célestes (День пам'яті Небесної сотні), commémore les 107 victimes des journées de février 2014, les personnes qui ont donné leur vie pendant l'Euromaïdan, luttant pour la démocratie. Il est marqué par des cérémonies solennelles de dépôt de gerbes dans les monuments et les mémoriaux. La liste des 107 victimes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 février 2022

Mise à jour 2023 : La guerre a été déclenchée par Moscou quatre jours après la célébration de 2022, avec les conséquences que l’on connaît… Le 20 février 2023, Kyiv a reçu la visite du président Biden. Une première historique puisque c’est la première fois qu’un président des États-Unis se rend dans un pays en guerre où il n’y a pas de troupes américaines. La visite avait été préparée dans le plus grand secret pour des raisons de sécurité, la date du 20 février a été choisie pour le symbole qu’elle représente, il s’agissait de montrer à Moscou que Washington ne lâcherait pas Kyiv. Zelensky et Biden sont allés se recueillir devant le « mur du souvenir », près du monastère Saint-Michel-au-Dôme-d’Or, observant une minute de silence en hommage à ceux qui sont morts pour l’Ukraine.