L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

30 avril : le jour de Camerone des légionnaires français

Le Jour de Camerone est célébré le 30 avril de chaque année au Mexique et, par la Légion étrangère, en France. Il commémore l'une des batailles les plus célèbres de la Seconde Guerre franco-mexicaine, le 30 avril 1863.

Le Jour de Camerone (día de Camarón) est célébré le 30 avril de chaque année au Mexique et en France, par la Légion étrangère. Il commémore une bataille mythique de la Seconde Guerre franco-mexicaine, lors de laquelle une petite patrouille d'infanterie de la Légion étrangère française a refusé de se rendre aux forces ennemies bien supérieures en nombre.

En France , la fête de Camerone est marquée par un défilé militaire et une cérémonie du souvenir au siège de la Légion à Aubagne. Lors de la célébration, la main en bois du capitaine Danjou est retirée du Musée de la mémoire de la Légion dans son étui protecteur et portée lors du défilé. Être invité à porter la main est l'un des plus grands honneurs qui puisse être accordé à un légionnaire.

La principale célébration a lieu à Aubagne, ville de Provence où est situé le siège du Commandement de la Légion étrangère. Cette année, on fête le 160e anniversaire de la bataille. Hier à 16h30, une messe du souvenir a été dite en l'église Saint-Pierre d'Auriol. Ce matin, à 7 heures, les portes du quartier Vienot s’ouvrent. 9h45, c’est la prise d’armes de Camerone. À 11h45 : aubade de la musique de la Légion étrangère. À midi, la kermesse s’ouvre au public. Le soir, à 20h, on procède à l’élection de miss képi blanc, puis débute le bal du légionnaire.

Au Mexique , le Día de Camarón est célébré sur le site de la bataille près de Camarón de Tejeda (dans l'État de Veracruz). Une cérémonie du souvenir et un défilé sont organisés sur le lieu de repos des soldats mexicains et français morts au combat. La cérémonie est suivie par des hommes politiques mexicains qui prononcent des discours, et parfois aussi par des représentants de l'armée française et des vétérans de la Légion étrangère française. Les habitants de Camarón de Tejeda organisent également une fête pour cette occasion.

La bataille de Camerone avait opposé une compagnie de la Légion étrangère aux troupes mexicaines, le 30 avril 1863, lors de l'expédition du Mexique. Soixante-cinq soldats de la Légion, assiégés dans une hacienda du petit village de Camarón de Tejeda, résistèrent durant une journée à l'assaut de 2 000 soldats et cavaliers mexicains. À 18 heures, à court de munitions, s’apprêtant à charger à la baïonnette jusqu'à une mort certaine, les trois légionnaires encore en état de combattre, commandés par le caporal Philippe Maine, se rendirent à l'ennemi à condition de garder leurs armes et de pouvoir soigner leurs blessés, notamment leur lieutenant tombé quelques minutes avant. Camerone est célébré chaque année comme un haut fait de la Légion étrangère, le 30 avril, dans toutes ses unités.

L'idée du « serment de Camerone » est là pour rappeler le courage et la détermination des légionnaires et le respect à la parole donnée accomplie jusqu'au sacrifice suprême. L'expression « faire Camerone » est toujours usitée dans la Légion étrangère en tant que symbole de l'esprit de sacrifice au nom de la parole donnée. En 1906, pour la première fois dans l'histoire de la Légion, le récit du combat est lu sur le front des troupes le 30 avril au poste de Ta-Lung en Indochine, par le lieutenant Marie François. Depuis, chaque 30 avril, les héros de ce combat sont honorés dans tous les régiments et par toutes les amicales de la Légion ; à cette occasion est lu le récit « officiel » du combat de Camerone. En 1954, lors du siège de Diên Biên Phu afin de respecter la tradition, le récit du combat fut lu à la radio par le lieutenant-colonel Lemeunier. (source : wikipedia)

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 29 avril 2023

À Aubagne, en France

À Camarón de Tejeda, au Mexique (dans l'État de Veracruz)

À Agde, en Occitanie.

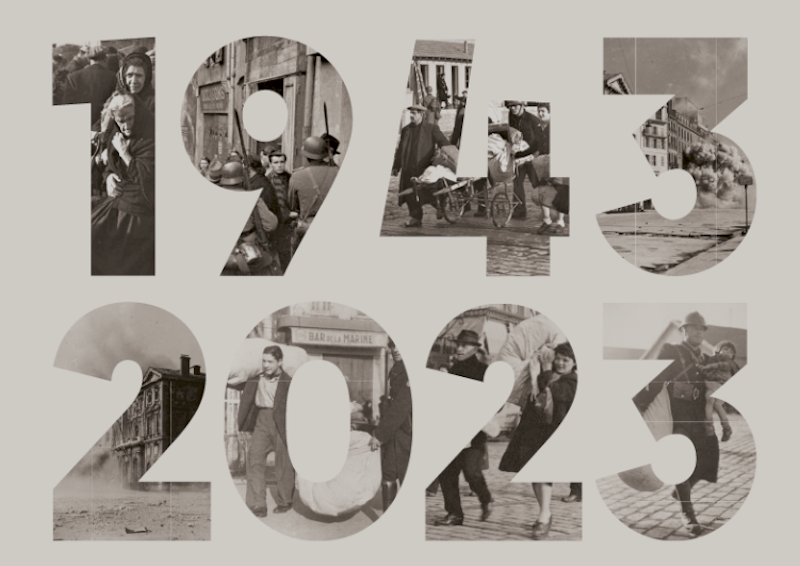

23 janvier : les 80 ans d’un crime longtemps occulté, la destruction des Vieux-Quartiers de Marseille

Après des décennies d’oubli, la ville de Marseille prend en charge la commémoration des rafles du Vieux-Port, de l'Opéra et de la destruction de quelque 1500 immeuble de ses Vieux-Quartiers, la déportation de ses habitants. Ce crime de guerre, fruit de la collaboration entre Vichy et l’occupant allemand, fait depuis 2019 l’objet d’une enquête pour crimes contre l’humanité…

Le samedi 23 janvier 1943, les troupes allemandes encerclent le quartier Saint-Jean, sur le vieux-Port de Marseille, entièrement bouclé. L’évacuation du quartier est immédiate, dans quelques jours, il sera entièrement détruit à la dynamite. La veille et le même jour, des rafles ont été opérées dans le quartier de l’Opéra, où vivent de nombreuses familles juives. Les 20 000 Marseillais ainsi raflés, enfants, femmes et hommes de tous âges, sont transférés, par tramways et camions, à la gare d’Arenc. Plusieurs trains les acheminent jusqu’à Fréjus, pressés dans des wagons à bestiaux, la plupart cadenassés. Le trajet dure toute la journée. À leur arrivée en gare de Fréjus, ils sont internés dans des camps désaffectés de l’armée coloniale.

Cette opération a été supervisée par Karl Oberg, chef de la SS en France et par René Bousquet, secrétaire général de la police du gouvernement français de Vichy. Les deux mêmes sont connus pour avoir organisé à Paris, la rafle du Vél’d’Hiv, en juillet 1942. Pour cette opération marseillaise, ils ont mobilisé près de 12 000 policiers, gendarmes, gardes mobiles français et aussi quelques membres du Service d’ordre légionnaire (la future Milice française) ainsi que, du côté allemand, 5 000 SS.

Après le débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, Marseille est occupée dès le 12 novembre par les troupes allemandes qui arrivent en ville. Le 3 janvier 1943, des actions armées de la Résistance, notamment de la FTP-MOI, contre des lieux fréquentés par les occupants font de nombreux blessés. Des officiers et des soldats allemands sont tués. Des opérations de représailles sont immédiatement ordonnées par Himmler.

Les ruelles du quartier Saint-Jean qui serpentent des quais du Fort Saint-Jean jusqu’à la montée des Accoules sont réputées être un repaire de la Résistance, qui a investi un dédale de ruelles et d’immeubles enchâssés les uns sur les autres qui passait pour être un bastion de la pègre, de la prostitution, de la contrebande. De nombreux immigrés de toutes origines y vivaient.

D’après les chiffres du Mémorial de la Shoah, sur environ 20 000 habitants, 1642 habitants seront déportés hors de France, dont près de 800 juifs envoyés à Sobibor en Pologne (d’où aucun ne reviendra), tandis que ce sera Orianenburg-Sachsenhaussen pour plus de 700 autres - 200 juifs mais aussi 600 "suspects", des étrangers en situation irrégulière, des Tziganes, des homosexuels, des "vagabonds" personnes sans adresse fixe.

Le 1er février 1943, commencent les opérations de dynamitage du quartier Saint-Jean de Marseille qui durent plus de deux semaines, soulevant un épais nuage de poussière. 1 500 immeubles sont détruits et quatorze hectares de ruines, équivalant à 20 terrains de football, bordent désormais le Vieux-Port. 50 rues disparaissent de la carte. Il sera reconstruit après guerre notamment par Fernand Pouillon, mais il a perdu sa mémoire et ses habitants, morts ou éparpillés. Le traumatisme est tel que la chape de l’oubli va s’imposer pendant au moins un demi-siècle. Il faut attendre 1962 pour qu’une première plaque soit apposée sur la façade de l’immeuble à l’angle de la Grand-Rue et de la rue de la Guirlande. C’est là qu’ont commencé les premiers rassemblements, modestes et très peu médiatisés, chaque 23 janvier.

En 1973, un espace mémoriel est installée place Fortuné Sportiello (du nom d’un habitant du quartier Saint-Jean dont la famille atout perdu et qui s’est battu toute sa vie pour sa mémoire). Puis, en 1983, une autre place de l’Opéra. En 1995, pour le 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Ville de Marseille a souhaité rendre hommage aux victimes du nazisme en ouvrant un Mémorial des Camps de la Mort qui ne répond que très partiellement à la mémoire des habitants du quartier Saint-Jean, détruit. C’st le drame de la rue d’Aubagne, l’effondrement de deux immeubles, le 5 novembre 2018, qui fait remonter la mémoire de la destruction des quartiers du port.

Après la guerre, au terme d’un procès de trois jours, René Bousquet fut acquitté par la Haute Cour de justice. Il ne sera, finalement, inquiété par la justice qu’en 1991, inculpé de crimes contre l’humanité, mais pour la rafle du Vel’ d’Hiv. Il est mort assassiné chez lui par un déséquilibré, en 1993, sans avoir été condamné. Côté français, il y eut bien d’autres responsables : Antoine Lemoine, le préfet régional, Pierre Barraud, préfet délégué à la ville de Marseille, Maurice Rodelec du Porzic, l’intendant de police, René Chopin, préfet délégué des Bouches-du-Rhône,.. sont autant de complices du crime. Aucun ne sera condamné. Quant à l’Allemand Karl Oberg, lui sera emprisonné, puis libéré discrètement et finalement gracié en 1962, à la demande du président de Gaulle. La destruction du quartier Saint-Jean, la déportation de ses habitants, et l’assassinat d’une partie d’entre eux, elle fait enfin, depuis 2019, l’objet d’une enquête pour crimes contre l’humanité… Peut-être aboutira-t-elle avant que les derniers survivants ne disparaissent ?

À l'occasion des 80 ans de la commémoration des rafles du Vieux-Port, de l'Opéra et de la destruction des Vieux-Quartiers, la Ville de Marseille organise une cérémonie de la mémoire dimanche 29 janvier 2023 à partir de 10h devant l'Hôtel de Ville et à 16h, place de l’Opéra. Tous les Marseillais sont invités à assister à ce temps de recueillement et de souvenir.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 janvier 2023

Source de l’illustration : www.marseille.fr/

22 janvier : Paris et Berlin célèbrent avec modestie 60 ans d'amitié franco-allemande

Chaque 22 janvier, on célèbre une journée franco-allemande en souvenir du Traité de l’Élysée signé entre les deux pays le 22 janvier1963, également connu sous le nom de Traité de l’amitié franco-allemande.

Chaque 22 janvier, on célèbre la Journée franco-allemande (Deutsch-Französischer Tag) en souvenir du Traité de l’Élysée signé entre les deux pays le 22 janvier 1963, également connu sous le nom de Traité de l’amitié franco-allemande. Son ambition était d’ancrer la réconciliation entre les deux pays, 18 ans à peine après la guerre, au sein de la société, en particulier par le biais de la culture et des échanges de jeunes. Depuis, pas loin de 10 millions de jeunes Français et Allemands ont participé à ces programmes d’échange.

Le couple franco-allemand, moteur de l’EU, a été beaucoup galvaudé, dénoncé, même fantasmé, car pendant quatre décennies, il a été très souvent un ménage à trois : l’Allemagne s’abritant derrière les blocages des Britanniques pour freiner elle-même les avancés ou la France en appelant aux Anglais pour faire bouger les Allemands. Depuis le Brexit, le vieux couple se retrouve en tête à tête, avec ses hauts et ses bas. Après une période de grâce en 2020/21 : l’Allemagne a accepté de mutualisme les dettes européennes liées à l’épidémie). Aucun autre des petits pays dit frugaux (ou radins) n’a été en mesure de tenir tête au couple franco-allemand. Alors que l’Allemagne était en train de s’habituer à l’idée d’une possible indépendance stratégique de l’Europe, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. L’Allemagne, qui a retrouvé son protecteur américain, est plus que jamais tentée de faire cavalier seul… Après ses hauts et ses bas, la coopération franco-allemande demeure le moteur de l’Europe.

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont signé le traité de l‘Élysée, l’acte de naissance notamment de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Mais, c’est 40 ans plus tard, en 2003, Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont lancé la première Journée franco-allemande, le 22 janvier. Ce même jour, en 2019, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont renforcé la coopération étroite entre les deux pays, avec le traité d’Aix-la-Chapelle et décidé, entre autres, de fonder le Fonds citoyen franco-allemand. Ce 22 janvier 2023 marque le 60e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée, il n’est pas prévu de grandes avancées à cette occasion, le contexte bilatéral, comme international, n’étant pas optimum. Le sommet franco-allemand qui devait avoir lieu en octobre 2021 a été annulé, faute d’accord entre les deux parties. Dispute de vieux couple qui ne divorcera jamais ?

Si sur le plan économique et stratégique, les deux capitales ont toujours un peu de mal à s’accorder, en revanche sur le plan symbolique le couple franco-allemand fonctionne bien. Le projet « Kultur Ensemble », né du traité franco allemand d’Aix la Chapelle (22 janvier 2019), prévoit la création, sur le modèle de l’Institut franco allemand de Ramallah (Palestine), de huit instituts culturels franco allemands (ICFA) : Le premier institut a été inauguré en juin 2021 à Palerme, en Sicile, où il accueille des artistes en résidence. À Bichkek (Kirghizistan), un bureau culturel commun a été mis en place en novembre 2021, et, à Erbil (Irak), l’installation des activités culturelles franco allemandes sur le site de la citadelle, monument historique classé à l’Unesco, est prévue en 2023.

On pourra lire : Ces Allemands qui font la France, Trois siècles d’immigration allemande en France, par Christine Ramel et Bruno Teissier

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 janvier 2023

Timbre français émis il y a 10 ans, à l’occasion du 50e anniversaire du traité de l’Élysée.

21 janvier : le Jour de la tête de veau ou la Mémoire de Louis XVI

C’est une tradition vieille de 229 ans qui est à nouveau honorée cette année, en France, celle d’organiser des banquets où l’on sert de la tête de veau, pour célébrer la décapitation de Louis XVI, le 21 janvier 1793.

C’est une tradition vieille de 229 ans qui est à nouveau honorée cette année en France, celle des banquets où l’on sert de la tête de veau, pour célébrer la décapitation de Louis XVI, le 21 janvier 1793. Il existe à Paris, un Club de la Tête de Veau, qui chaque 21 janvier, organise un banquet de ce type. Le restaurant Le Coq de la Maison Blanche, à Saint-Ouen, les a accueillis pendant des décennies, avant sa fermeture, récente. Dans plusieurs villes de province, également, la tradition de ces banquets républicains s’est poursuivie jusqu’à nos jours (interrompu seulement en 2021 pour cause de covid).

La tradition remonte à 1794, quand le citoyen Romeau proposa, pour remplacer les fêtes religieuses, d’organiser, chaque 21 janvier, des banquets servant de la tête de cochon et chaque 14 juillet, de déguster un gâteau en forme de Bastille. Le gâteau du 14 juillet n’a pas pris mais la tradition, bien française, du banquet républicain à cette date anniversaire, a survécu jusqu’à nos jours, sauf que l’on est passé au milieu du XIXe siècle du cochon au veau. La tête de cochon, c’était celle dont était affublé Louis XVI sous la plume des caricaturistes dans les premières années de la Révolution. La mode de la tête de veau est venue plus tard, d’Angleterre. Chaque 30 janvier, à Londres, les partisans de la monarchie constitutionnelle, y festoyaient à la tête de veau, arrosée de vin rouge pour célébrer la décapitation du roi Charles Ier, le 30 janvier 1649. L’habitude avait été prise de se moquer de ceux qui se rassemblaient chaque 30 janvier pour commémorer le décès de ce roi anglais catholique adepte d’une monarchie absolue. Cette cérémonie à la mémoire de Charles Ier est toujours organisée de nos jours au Banqueting House, mais le Calf’s head Club (club de la tête de veau) de Londres, créé pour se moquer, n’existe plus. Les Français, indécrottables républicains, ont adopté le symbole de la tête de veau, s’y sont tenus et l’on même parfois adapté. L’an dernier, la Cantine de Ménilmontant, à Paris, proposait un menu Tête de veau à la sauce gribiche, couscous vapeur à déguster pour se payer la tête de Bouteflika, le président algérien encore en place le 21 janvier 2020. En provinces, des confréries de la tête de veau et des associations de libres penseurs cultivent, eux aussi, la tradition républicaine héritée de la Révolution française.

Ces derniers acharnés de la République sont moins nombreux qu’il y a un siècle. La république est un fait acquis. Ils croisent parfois les derniers royalistes, formant un autre groupuscule, mais bien rodés pour les célébrations. Le patron du restaurant Le Coq de la Maison Blanche racontait qu’il recevait aussi, les 21 janvier, des royalistes qui sortent de la messe à la cathédrale de Saint-Denis sur le coup de 13 heures… Comme chaque année, ce 230e anniversaire est en effet l’occasion pour des personnes des beaux quartiers de la capitale de faire leur incursion annuelle dans le 93, car c’est à Saint-Denis que se trouve la nécropole royale. D’autres célébrations religieuses se déroulent en divers endroits, notamment à la Chapelle expiatoire à Paris, mais aussi, vers 10h, ainsi que place de la Concorde, lieu de l’exécution du roi. À 10h, une manifestation de l’Alliance royale à Saint-Germain l’Auxerrois, l’ancienne paroisse des rois de France. Toujours à Paris, le sanctuaire du catholicisme fondamentaliste, l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, donne elle-aussi sa messe. La province participe bien sûr aux célébrations annuelles : à Toulon, ancien fief royaliste, une messe de requiem est célébrée en l’église Saint-François-de-Paule, comme chaque année. À Marseille, c’est en la basilique du Sacré-Cœur, avenue du Prado qu’une messe est dite à la demande de l'Union Royaliste Provençale (une branche de l’Action Française) et du Souvenir Bourbonien. À paris, l’Action Française organise chaque 21 janvier une marche aux flambeaux partant de l’église Saint-Roch dans le 1er arrondissement. À Poitiers, c’est en l'église Notre-Dame-la-Grande… Cette semaine, les bouchers ont eu une demande accrue de têtes de veau, un peu partout en France. Qu’en pensent "Les entêtés de la tête de veau", une association créée en Corrèze, la région où Jacques Chirac a débuté sans carrière politique ?

Mais, si vous n’aimez ni les messes en latin ni la tête de veau, et que vous êtes tout de même adepte des cérémonies groupusculaires, vous pouvez vous tout aussi bien célébrer la mémoire de Lénine, mort lui aussi un 21 janvier. À Moscou, ils sont encore quelques milliers à se rassembler près de la Place Rouge où chaque année son mausolée est fleuri. Mais, en France, les hommages se font aujourd’hui très discrets. Son souvenir s’estompe, la plaque mentionnant le domicile parisien de Lénine a été enlevée récemment de la façade de l’immeuble du 4 rue Marie-Rose, dans le 14e où il habita.

Le 21 janvier est aussi l’anniversaire de la mort de George Orwell, en 1950… « Il y a assez de causes réelles de conflits pour ne pas les accroître en encourageant les jeunes gens à se lancer des coups de pied dans les tibias au milieu de rugissements de spectateurs en furie. » écrivait-il. Il avait raison.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 janvier 2023

Louis XVI affublé d’un corps de cochon, une caricature de 1792

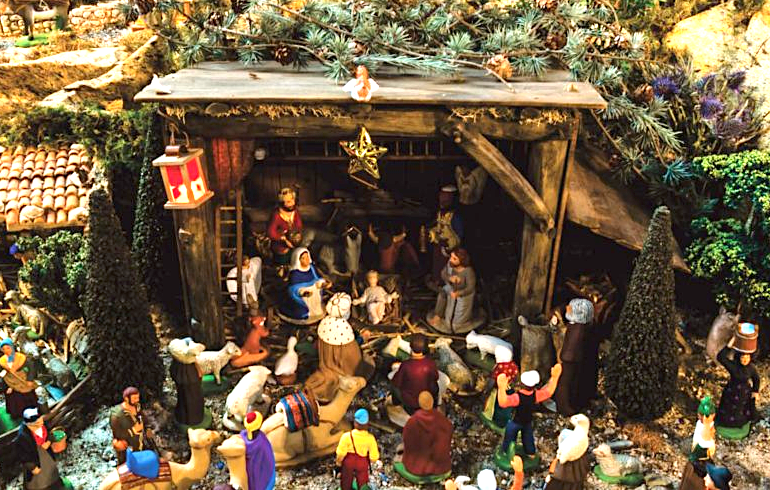

25 décembre : la crèche de Noël du XXIe siècle, un objet politique plus que religieux ?

En France, une tradition est en train de naître, celle des crèches de Noël installées dans les mairies d’extrême droite. Jusqu’à la fin du XXe siècle, les crèches étaient installées dans les églises ou chez les particuliers, à partir de l’invention en Provence, des santons de petite taille en terre cuite, il y a deux siècles.

En France, une tradition est en train de naître, celle des crèches de Noël installées dans les mairies et hôtels de département ou de région. Ceci est le fait de toute une extrême droite qui a fait du non-respect de la loi de la République un élément le son combat politique. L’interdiction d’apposer des signes religieux dans les lieux publics est en effet stipulé dans l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. L’argument de cette droite identitaire, de Wauquier à Alliot, qui transgresse loi chaque année depuis les années 2010, est la défense de traditions séculaires. Non seulement, Celle-ci sont totalement inventées, il n’y a jamais eu de crèche en France dans les mairies même avant la loi de 1905 les interdisant. Mais le paradoxe c’est que cet activisme politique s’est développé dans des régions très largement touchées de manière précoce par la déchristianisation. Beaucoup de ces municipalités d’Occitanie comme Béziers ou Beaucaire, qui se placent chaque année hors la loi, ont eu pendant des décennies des maires communistes qui, on se doute bien, n’ont pas joué avec ce genre de symbole.

Au Moyen Âge, les crèches étaient vivantes et se tenaient dans les églises, mais ces saynètes jouées par des bénévoles donnaient parfois lieu à des débordements qui ont amené le Vatican à encourager leur remplacement par des santons. C’est au XVIe siècle, dans le cadre de la Contre-Réforme, que cette pratique a été encouragée par l’Église qui voulait recentrer l’événement sur la naissance du Christ et l’éloigner de certains rites païens qui subsistait. Les crèches vivantes deviennent progressivement des crèches avec personnages colorés en miniature, faits de carton bouilli ou de terre cuite. Encouragée par Ignace de Loyola (fondateur de la Compagnie de Jésus) comme un élément de propagande, sublimée par les artistes baroques napolitains aux XVIIe et XVIIe siècles, la crèche de Noël a été popularisée en France par l’invention marseillaise des santons, dans la première moitié du XIXe siècle. Elle est à l’honneur dans beaucoup d’églises, particulièrement durant la messe de minuit, point d’orgue de cette fête de la Nativité. La petite taille des santons de Provence a permis aux particuliers d’installer des crèches chez eux. Les marchés aux santons d’Aubagne, Marseille et Aix-en-Provence attirent plusieurs dizaines de milliers de personnes même si aujourd’hui, cette représentation un peu naïve de la Nativité disparaît progressivement du décor familial de la fête de Noël, sauf en Provence où la tradition reste très vivante. Ce matin de Noël, les chrétiens se seront appliqués à placer Jésus dans la crèche familiale, il leur faudra attendre encore quelques jours avant d’y mettre les Rois mages.

L’État a longtemps préféré ignorer ces manifestations de municipalités d’extrême droite, jusqu’à ce que le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative, saisie par des associations laïques, tranche en faveur d’une interdiction des crèches de Noël dans les bâtiments publics, « sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ». Certains élus, comme Laurent Wauquier profiteront de la brèche ainsi créée en organisant des expositions de santons même dans des régions, comme Auvergne-Rhône-Alpes où les santons ne sont absolument pas une tradition locale. À Béziers, Robert Ménard dont la municipalité est frappée chaque année d’une interdiction, a placé des roulettes sous sa crèche afin de la faire sortir du bâtiment de la mairie dès que la sanction tombe. À Perpignan, la ville dirigée par Louis Alliot, on préfère payer des pénalités plutôt que de céder à l’injonction administrative « venue de Paris ».

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 décembre 2022

Crèche provençale dont les santons en terre cuite peinte ont été inventés autour de 1800

5 décembre : la date qui ne commémore rien et pourtant...

En France, la Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est une date contestée car elle tient du hasard… Cette année les 60 ans de la fin de la guerre d’Algérie lui donne tout de même une dimension particulière.

En France, la Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est une date très contestée et peu suivie, même si beaucoup municipalités organisent tout de même un moment de recueillement au monument aux morts. Ne cherchez pas dans un livre d’histoire ce qui s’est passé un 5 décembre. La date tient du hasard de l’agenda présidentiel. Le 5 décembre 2002, le président Chirac inaugurait un mémorial situé quai Branly à Paris et dédié à aux guerres de la décolonisation. L’année suivante, une commission reprenait cette date afin de tenter d’éliminer la commémoration du 19 mars à laquelle est attachée la plus grande association d’anciens combattants, la Fnaca (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie), ainsi que toutes les familles qui avaient un fils envoyé combattre en Algérie (ils furent plus de deux millions), mais récusés par d’autres qui font valoir que les violences n’ont pas cessé ce jour-là. Cette année, le débat sur la date de la commémoration a été ravivé par les 60 ans de la fin de la guerre d’Algérie. Le 5-Décembre s’adresse, selon l’Élysée, à tous « ceux qui en sont revenus, à ceux qui y ont souffert et à ceux qui en souffrent encore : les militaires de métier et les appelés du contingent ; les Harkis et leurs familles ; les disparus, ces hommes et ces femmes, civils et militaires, dont la trace a été perdue ; les personnes qui ont dû abandonner un pays où ils étaient nés. »

La ville de Nîmes, par exemple, a programmé trois jours de célébration pour commémorer les 60 ans de l’exode des rapatriés d’Algérie. Hier, dimanche, une messe a été dite au sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz (Mas de Mingue), suivi d’un méchoui organisé par la Ville en partenariat avec les associations de rapatriés. Ce lundi 5 décembre, à 11h30 au Monument aux morts (Square du 11 novembre), c’est le traditionnel dépôt de gerbes. Demain, une conférence rappellera les événements.

À Paris, la cérémonie d’hommage a lieu au mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, quai Branly à 16h30, suivi d’un ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe à 18h30. De 1952 à 1962, plus de 2 millions d'hommes ont servi sous les drapeaux, avec un bilan de près de 25 000 morts et 60 000 blessés.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 décembre 2022

1er novembre : la « révolution » algérienne

L’Algérie commémore sa « Révolution de novembre ». Ce jour-là en 1954, une série d’attentats coordonnée par un FLN qui faisait pour la première fois parler lui, marquait le déclenchement de la Guerre de libération nationale.

L’Algérie commémore sa « Révolution de novembre ». Ce jour-là en 1954, une série d’attentats coordonnée par un FLN qui faisait pour la première fois parler lui, symbolisait le déclenchement de la Guerre de libération nationale. Ce jour férié en Algérie est marqué par des défilés militaire et la glorification de la guerre d’indépendance.

De cette « Toussaint rouge », les Français ont surtout gardé l’image de ce jeune instituteur français qui venait prendre son premier poste dans le bled et qui fut abattu après l’attaque du bus dans lequel il voyageait. Il faudra cependant de longs mois avant que Paris ne réalise qu’une guerre avait commencé ce jour-là. L'Algérie célèbre le début officiel de sa guerre de libération, laquelle avait, en fait, débuté en 1945, le 8 mai, mais, à l’époque, peu l’avaient vraiment compris.

68 ans après cette « révolution », le régime totalement fossilisé, appuie toujours sa légitimé sur ce conflit de libération que seuls les Algériens les plus âgés ont connu. Cette année, 2022, Alger a choisi la date symbolique du 1er novembre pour abriter le 31e sommet de la Ligue arabe afin de rappeler le soutien arabe à la Révolution algérienne mais aussi marquer son retour sur la scène diplomatique. La victoire finale de cette guerre de libération qui s’est achevée en 1962 fut aussi diplomatique : elle est aussi le fruit du soutien de plusieurs pays arabes, notamment de l’Égypte, dès 1954, de l'Arabie Saoudite qui a plaidé pendant des années pour la cause algérienne devant l'ONU, mais aussi de la Syrie, du Yémen, du Liban et d’autres.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

22 octobre : en mémoire des fusillés de Nantes, Châteaubriant et du Mont-Valérien

Le 22 octobre 1941, vingt-sept otages, sélectionnés par Vichy, sont fusillés par les nazis à Châteaubriant, dont le lycéen Guy Môquet, âgé de 17 ans, seize otages sont assassinés à Nantes, et cinq autres au Mont-Valérien, près de Paris. Un hommage leur est rendu chaque année.

Le 20 octobre 1941, un membre de la Résistance venu de Paris, abat le lieutenant-colonel allemand Hotz, à Nantes. Les représailles de l’armée allemande, occupant la France, seront terribles. Le général von Stülpnagel annonce que 50 otages devront être exécutés dans la journée, et le choix est laissé au gouvernement de Vichy sur une liste de personnes détenues.

Vingt-sept otages, choisis par Pierre Pucheu, ministre français de l’Intérieur, sont fusillés le 22 octobre 1941 à Châteaubriant, dont le lycéen Guy Môquet, âgé de 17 ans, seize otages sont assassinés à Nantes, et cinq autres au Mont-Valérien, dont Jean-Pierre Timbaud, Charles Michels, Pierre Guéguin… tous communistes, tous étaient des résistants actifs. « Cela a permis d’éviter de laisser fusiller cinquante bons Français » dira le ministre.

Chaque année, une veillée se tient le soir du 21 octobre, à Nantes devant le monument des 50 otages. Ce samedi 22 octobre, un dépôt de gerbe au monument des 50 otages à 10 h est suivi d’une cérémonie au champ de tir du Bêle où furent exécutés 16 otages nantais et d’un dépôt de gerbe au cimetière de la Chauvinière où reposent les corps de plusieurs fusillés.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 octobre 2022

4 septembre : les huguenots assemblés au Désert

Le Mas Soubeyran, niché dans les montagnes cévenoles accueille, comme tous les ans en ce début septembre, l’Assemblée du Désert, l’une des trois grandes manifestations du protestantisme en France.

Ils arrivent en voiture, en autobus, à vélo parfois, ils viennent des Pays-Bas, d’Allemagne, de Catalogne, de Suisse, de France bien sûr, ils sont entre 15 et 20 000 à avoir répondu à l’appel de l’une des trois grandes manifestations du protestantisme en France.

Le Mas Soubeyran, niché dans les montagnes cévenoles accueille, comme tous les ans en ce début septembre, l’Assemblée du Désert. La clairière de Mialet (dans le Gard) résonne des cantiques indissociables de l’identité huguenote : le Psaume des Batailles, La complainte des prisonnières de la Tour de Constance, La Cévenole…

C’est en 1911 que fut créé ici même le musée du Désert, dans la maison d’un chef camisard nommé Laporte dont on peut encore voir la cachette aménagée pour échapper aux soldats du roi. Il commémore les persécutions des protestants depuis la révocation de l’édit de Nantes (1685) jusqu’à l’édit de tolérance de Versailles (1787) qui marquait la fin officielle de l’interdiction du protestantisme. Depuis lors, l’habitude a été prise de se réunir autour de ce lieu de mémoire pour le souvenir des cultes clandestins, bien sûr, mais également pour réaffirmer que le Désert exprime aussi la nécessité du retrait, de l’intériorité.

Pour suivre les fêtes traditionnelles et religieuses, partout dans le monde, consulter l’Almanach des fêtes religieuses

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

15 août : l'Assomption, ancienne fête nationale de la France

En France, le 15 août est devenue la fête nationale en 1688, suite à un vœu de Louis XIII et le demeurera jusqu’en 1830 (exception faite de la période révolutionnaire), et même en 1869.

L’Assomption est une fête mariale du calendrier liturgique des catholiques mais ce fut aussi une fête nationale.

En France, le 15 août est devenue la fête nationale en 1638, suite à un vœu de Louis XIII et le demeurera jusqu’en 1830 (exception faite de la période révolutionnaire). Pour s’approprier cette tradition, Napoléon Ier n’a pas hésité à instaurer en 1806 une Saint-Napoléon (qui n’existe pas dans le martyrologue du Vatican) et à la placer le 15 août. L’objectif était d’orienter cette fête sur le culte sa personne, par chance, Napoléon Bonaparte était né... un 15 août de 1769.

Sous Louis-Philippe, on célébrait les Journées des 27, 28 et 29 juillet, ainsi que la Saint-Philippe (1er mai).

Le Second Empire rétablit le culte de la Saint-Napoléon, le 15 août. Ce sera à nouveau la fête nationale de la France, jusqu’en 1869. Aujourd’hui, seule la ville d’Ajaccio continue à célébrer, ce jour-là, l’enfant du pays. En 1880, la fête nationale a été placée le 14 juillet, elle demeure à cette date.

Du point de vu religieux, c’est la principale fête mariale du calendrier liturgique catholique aussi bien qu’orthodoxe (ces derniers parlent de Dormition plutôt que d’Assomption). Processions, méditations, rassemblements, messes vont se succéder en France où l’on ne compte pas moins d’un sanctuaire marial par diocèse. L’Assomption célèbre tout à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le couronnement de la Vierge. Célébrée dès le IVe siècle à Antioche puis, le siècle suivant, en Palestine, la fête de l’Assomption a été fixée au 15 août par l’empereur byzantin Maurice (582-603). En 813, cette date a été adoptée par l’Empire de Charlemagne. Mais, ce n’est qu’en 1950 qu’elle deviendra un dogme dans l’Église catholique de Rome alors qu’il n’y a pas de base scripturaire l’attestant. Cette fête ne repose, en fait, que sur la tradition populaire. D’ailleurs, les calvinistes et les luthériens rejettent ce dogme. Quant aux méthodistes, ils ne vouent aucun culte à la Vierge.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

17 juillet : Il y a 80 ans, la rafle du Vel d'Hiv

La date commémore la rafle dite du Vel d'Hiv, les 16 et 17 juillet 1942, opérée par la police française, collaborant ainsi au programme de la solution finale décidée et planifiée par les nazis. En France, la journée est chaque année dédiée à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français.

En France, chaque année, la journée est officiellement dédiée à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l'État français. La date commémore la rafle du Vel d'Hiv les 16 et 17 juillet 1942 opérée par la police française, collaborant ainsi au programme de la solution finale décidée et planifiée par les nazis.

Le gouvernement français a non seulement accepté de prêter main-forte à ce projet criminel mais en a durcit les conditions. Les Allemands n'entendaient, au départ, déporter que les juifs de 16 à 55 ans. C’est Pierre Laval qui a proposé d'abaisser cette limite d'âge à 2 ans et d'autoriser la déportation des hommes jusqu'à 60 ans. La consigne donné à la police sera également de laisser les animaux à la concierge mais d’emmener les enfants, même de nationalité française.

13 152 personnes, dont plus de 4 000 de moins de 18 ans, furent finalement arrêtées et détenues au Vélodrome d'Hiver (le Vél' d'Hiv, qui a donné son nom à cette rafle), au camp de la Muette à Drancy (Seine-Saint-Denis), mais aussi à celui de Pithiviers (Loiret). Compte tenu de l'ampleur du projet, 6 000 agents de police furent mobilisés pour ces deux journées.

En 1995, Jacques Chirac fut le premier président à reconnaître la responsabilité de la France dans les persécutions antisémites, et non celle du seul régime de Vichy. En juillet 2017, Emmanuel Macron, nouvellement élu président, avait également réaffirmé cette responsabilité et prononcé un plaidoyer contre l’antisémitisme et le racisme, en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cette présence n'a pas été sans susciter des polémiques, tant est contestable la politique du gouvernement israélien à l'égard des populations non juives autant en Israël que dans les territoires occupés par ce pays.

Ce dimanche 17 juillet 2022, Emmanuel Macron inaugure à Pithiviers un nouveau lieu de mémoire de la Shoah dans l'ancienne gare SNCF, désaffectée depuis 1969, d'où six convois sont partis vers le camp de concentration d'Auschwitz en 1942.

Situé au bout de la rue Nélaton, dans le 15e arrondissement de Paris, le palais des sports du Vélodrome d’Hiver n’existe plus aujourd’hui. Il a été détruit en 1959 et remplacé par un immeuble occupé par le ministère de l’Intérieur jusqu’en 2011. Ce lieu est aujourd’hui le siège du groupe Les Echos-Le Parisien.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

Une rafle à Paris, opérée par des policiers français

5 juillet : l'Algérie fête son indépendance

L’Algérie célèbre son indépendance acquise le 5 juillet 1962 après plus de sept ans de lutte armée. Cette Fête de l’indépendance et de la jeunesse est aussi le 60e anniversaire d’une indépendance dont la date n’avait pas été choisie par hasard.

L’Algérie célèbre son indépendance acquise le 5 juillet 1962 après plus de sept ans de lutte armée. Pour cette Fête de l’indépendance et de la jeunesse, des concours de poésie (écrite et orale) et de chants patriotiques, projections de films en rapport avec la Révolution (c’est ainsi que l’on évoque en Algérie, l’indépendance du pays), spectacles de théâtre, lectures poétiques et des expositions de photographies marquent la commémoration de cette date phare de l'histoire de l'Algérie dont c’est le 60e anniversaire.

Le 5 juillet 1962, quelques jours après le référendum du 1er juillet qui donnait un « oui » massif, l’indépendance du pays était proclamée par le gouvernement provisoire établi à Alger. Celui-ci n’allait pas gouverner longtemps. Le 22 juillet, un coup d’État militaire opéré par les dirigeants de l’armée de libération allait prendre le pouvoir. 60 ans plus tard, ils ne l’ont toujours pas vraiment lâché. Le logo choisi par le régime pour ce 60e anniversaire de l’indépendance est là pour en témoigner.

Le très militariste logo des festivités du 60e anniversaire de l’indépendance algérienne

Au point, que ces dernières années, les manifestants du Hirak réclamaient une seconde indépendance, la vraie, celle qui les libérerait de la tutelle de l’armée sur leur pays. Mais, en raison de la répression du régime, le mouvement s’est bien essoufflé aujourd’hui. La veille de ces festivité du 5 juillet, Amnesty international a appelé les autorités algériennes à libérer immédiatement les détenus du Hirak, au nombre de 266 personnes au moins.

La date du 5 juillet 1962 n’avait pas été choisie au hasard. Elle est censée effacer la capitulation du dey d’Alger le 5 juillet 1830 après que les remparts d’Alger aient commencé à céder face aux coups de boutoirs de l’armée française qui entamait ainsi une nouvelle guerre de conquête.

Lors du 58e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, les restes de 24 combattants capturés par les Français puis décapités et leurs crânes exposés comme des trophées de guerre au Musée de l’homme à Paris, avaient été restitués à l’Algérie. Mais, les relations entre la France et l’Algérie sont encore loin d’être normalisées. En 2021, le président Macron accusant le système « politico-militaire » algérien d’entretenir une « rente mémorielle » avait provoqué une crise diplomatique. L’Algérie avait rappelé son ambassadeur en France et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français desservant le Sahel. En février 2022, lors de la commémoration du massacre de Charonne, la situation s’était toutefois quelque peu apaisée. En mai 2022, le président Abdelmadjid Tebboune a félicité Emmanuel Macron pour sa réélection et l’a invité à se rendre prochainement en Algérie, pour intensifier les relations entre les deux pays.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 juillet 2022

Algérie Poste (AP) a émis un nouveau timbre-poste à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance, symbolisant l'unité nationale et incarnant les acquis réalisés à l'ère de l'Algérie indépendante.

25 juin : le Grand Pardon de la batellerie à Conflans-Sainte-Honorine

La capitale des mariniers, accueille le 63e Grand Pardon de la batellerie, une cérémonie dédiée à toutes les victimes de la navigation fluviale.

Conflans-Sainte-Honorine, capitale des mariniers, accueille le 63e Grand Pardon de la batellerie, cérémonie créée en 1960, à l’origine en souvenir des anciens combattants de la batellerie morts pour la France, élargie depuis à toutes les victimes de la navigation fluviale.

C’est une célébration traditionnelle que les mariniers ne manqueraient pour rien au monde malgré la grave crise qui touche le secteur, concurrencé par la route et le rail. Quai d’Austerlitz, une dizaine de statues de la Vierge, venues des quatre coins de France sont embarquées tôt le matin à bord de péniches pavoisées pour l’occasion qui descendent la Seine jusqu’à Conflans-Sainte-Honorine. Elles ont été précédées par un bateau qui apporte la flamme du souvenir provenant de l’Arc de triomphe, ravivée hier soir par d’anciens combattants de la batellerie. Tout le week-end, la ville va vibrer au rythme de la batellerie : bénédiction des bateaux, messe de la batellerie et remise du prix du plus beau décor de bateau !

Pour suivre les fêtes religieuses et traditionnelles, partout dans le monde, consulter l’Almanach des fêtes religieuses

7 juin : il y a 80 ans, les juifs de France se voyaient imposer l'étoile jaune

Il y a quatre-vingts ans, le 29 mai 1942, le port de l'étoile jaune était imposé par les nazis aux juifs et juives, y compris les enfants, dans la zone qu’ils occupaient en France, à partir du 7 juin 1942. Deux jours plus tôt un même décret avait été signé pour les juifs de Belgique.

Un rassemblement est organisé à Paris, le 7 juin à 18h sur un des lieux où des milliers de personnes furent contraintes de la porter, au Parvis des 260 enfants juifs déportés (place adjacente à la Rue des Rosiers 4e arrondissement)

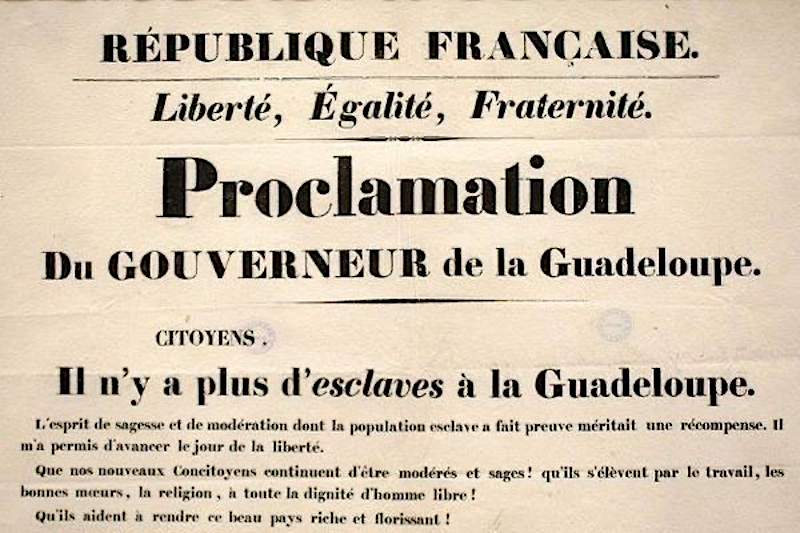

27 mai : la Guadeloupe commémore l’abolition de l’esclavage

Après la Martinique, le 22 mai, c’est au tour de la Guadeloupe de célébrer le 174e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le 27 mai 1848.

Après la Martinique, le 22 mai, c’est au tour de la Guadeloupe de célébrer le 174e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le 27 mai 1848 par le gouverneur de la Guadeloupe. Pour éviter une émeute, comme en Martinique, celui-ci a aussi anticipé l’arrivée du décret, lequel , voulu par Victor Schœlcher, n’est parvenu que le 5 juin et selon ses termes l’émancipation n’aurait dû avoir lieu qu’en août.

L’esclavage avait été aboli une première fois le 4 février 1794, mais les propriétaires d’esclaves avaient rejoint la contre-révolution et menacé de se tourner vers les colonies anglaises où l’esclavage avait toujours cours, Napoléon l’avait finalement rétabli en 1802, au prix d’émeutes violemment matées.

C'est au Fort Delgrès, comme chaque année que les autorités politiques et administratives de l'archipel se retrouvent pour marquer par un dépôt de gerbe cette commémoration de l’abolition et honorer la mémoire de tous les esclaves morts sans avoir connu cette liberté.

Une cérémonie aussi organisée pour rendre hommage à tous les héros de l'épopée de 1802, au nombre desquels Ignace, Massoto, Solitude. Cette dernière, une mulâtresse pendue en 1902, à l’âge de 30 ans, le lendemain de son accouchement, a été il y a quelques jours, honorée par la Ville de Paris d’une statue, dans un squatre du 17e arrondissement qui porte son nom.

On le sait, si les esclaves libérés n’ont obtenu aucune compensation pour les années de captivité et de travail forcé (pas de répartitions des terres, pas de réformes foncières… ), les quelque 10 000 propriétaires d’esclaves des colonies françaises qui ont reçu, à partir de 1849, des indemnités de 126 millions de francs or pour compenser cette abolition. Une équipe de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mis en ligne, vendredi 7 mai, une base de données détaillant les indemnités versées par l’État français aux propriétaires d’esclaves.

Demain, 28 mai, c’est la partie française de Saint-Martin qui commémorera l’abolition.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 mai 2022

10 mai : la mémoire de la traite des Noirs, une date parmi d'autres

Depuis 2006, la France commémore chaque 10 mai, l’abolition de l’esclavage, en référence à la date du vote par l’Assemblée nationale en 2001 de la loi dite « Taubira ».

Depuis 2006, à la demande du président Chirac, la France commémore chaque 10 mai, l’abolition de l’esclavage, en référence à la date du vote par l’Assemblée nationale en 2001 de la loi dite « Taubira » (adoptée en dernière lecture par le Sénat le 21 mai). Une loi mémorielle qui a provoqué des débats parmi les historiens. L’article premier dit ceci : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité. ». Il lui a été reproché d’élargir la période à l’activité des Portugais, la France n’ayant débuté la traite qu’à la fin du XVIIe. Du coup, si on élargit la focale pourquoi ne pas faire référence à celle pratiquée par les Arabes et même les Africains entre eux, de manière bien antérieure... En réalité, le projet de loi de Christiane Taubira proposait le 8 février en référence à la condamnation par le Congrès de Vienne, le 8 février 1815, de la traite négrière transatlantique, « répugnant au principe d'humanité et de morale universelle ». Faute de consensus, cette date n’a pas été retenue.

Cela dit, chaque DOM ou TOM a une date de commémoration spécifique : le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane et le 20 décembre à La Réunion. Quant aux associations regroupant les Français d'outre-mer, elles ont opté pour le 23 mai, en mémoire de l’abolition de l’esclavage le 23 mai 1848 et de la marche silencieuse du 23 mai 1998 qui a contribué à la mobilisation en faveur de la loi Taubira. La date a été officialisée en 2008 par le gouvernement Fillon et depuis 2017, le 23 mai est marqué comme « journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial ».

Même dispersion au niveau international : l’ONU a créé une « Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage » au 2 décembre, et l’Unesco célèbre le 23 août en souvenir de la nuit du 22 au 23 août 1791 lors de laquelle une révolte d’escales éclate à Saint-Domingue. Finalement, en 2008, l’ONU opte pour le 25 mars comme Journée internationale de célébration du bicentenaire de l'abolition de la traite transatlantique des esclaves.

Le 10 mai est qualifié officiellement de Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions.

Le vingt-et-unième anniversaire de la loi du 21 mai 2001, qui a reconnu l'esclavage et la traite comme crimes contre l'humanité, est notamment célébré par la lecture d'un extrait du discours prononcé par la députée Christiane Taubira, rapporteure de la proposition de loi, devant l'Assemblée nationale en 1999.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 mai 2022

8 mai : le 77e anniversaire de la capitulation de 1945

La France célèbre la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale par un jour férié. À Paris, la journée commence par un dépôt de gerbe au pied de la statue du général De Gaulle, sur les Champs-Élysées, et se poursuit place de l’Étoile avec un ravivage de la flamme du soldat inconnu par le président de la République.

La France célèbre la fin (officielle) des combats de la Seconde Guerre mondiale par un jour férié. À Paris, la journée commence par un dépôt de gerbe au pied de la statue du général De Gaulle, sur les Champs-Élysées, et se poursuit place de l’Étoile avec un ravivage de la flamme du soldat inconnu par le président de la République qui fait ensuite une revue des troupes présentes. La cérémonie, comme celles qui se déroulent en province, se font, cette année sans public. Les Français sont invités à pavoiser leurs balcons ou fenêtres aux couleurs de la France. Ce qui n’est guère une tradition française.

Cette date n’a pas toujours été une évidence pour les français, même si aujourd’hui, elle fait partie des ponts possibles du mois de mai. Le 8 mai a été férié de 1953 à 1959, puis à nouveau de 1969 à 1975, mais en restant un jour travaillé. En 1959, il est remplacé par le 2e dimanche du mois jusqu’en 1968. Au nom de la réconciliation franco-allemande, le président Giscard d’Estaing avait supprimé la Fête de la victoire des commémorations officielles, au grand dam des associations d’anciens combattants. Elle a été rétablie par le président Mitterrand en 1982 qui, en outre, a fait du 8 mai un jour chômé. Il est vrai que la date n’est pas aussi mémorable pour la France que celle du débarquement, le 6 juin 1944, ou celle de la libération de Paris, le 25 août 1944.

En fait, le 8 mai, n’est pas date la libération de la France. Celle-ci a eu lieu beaucoup plus tôt pour l’essentiel du territoire (dès 1943 pour la Corse). Et à cette date, le territoire n’est pas totalement reconquis puisque à Lorient ou à Dunkerque, les Allemand résistent encore en dépit de la capitulation. La séquence de la guerre n’est pas terminé, beaucoup d’« absents » ne sont pas encore rentrés, ou rentreront jamais, on ne le sait pas encore. On attend encore les prisonniers de guerre, les membres du STO, les déportés politiques, les juifs et tziganes. On découvre les horreurs de la déportation, mais on ne fait pas encore la distinctions entre camps de concentration et camps d’exterminations. D’autres dates, d’autres commémorations seront nécessaires pour liquider cette guerre, le 8 mai ne remplit que très partiellement cette fonction.

Après plus de cinq années d'une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois jours après le suicide d’Adolf Hitler dans son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl – chef d'état-major de la Wehrmacht – signe à Reims la capitulation sans condition de l’Allemagne. L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. Un nouvel acte de capitulation du IIIe Reich est alors signé à Berlin entre les commandements militaires allemands et alliés à 0h16 (c’est à dire le 9 mai). La guerre prend officiellement fin sur le continent européen.

En Belgique, le 8 mai a été un jour férié de 1953 à 1983, ce n’est plus le cas, cette date n’ayant pas de lien direct avec l’Histoire de la Belgique, laquelle été libérée fin 1944. En 2011, la Norvège a cessé de célébrer la libération pour faire du 8-Mai, la Journée des anciens combattants (Veterandagen). Aux Pays-Bas, la fin de la guerre est fêtée le 5 mai, jour de la libération totale du territoire national. Ce pays célèbre un jour de deuil chaque 4 mai dédié aux victimes du conflit. Quant aux Russes, c’est le 9 mai qu’ils fêtent la victoire sur l’Allemande nazie… un grande célébration à la gloire de Poutine et de Staline.

Le 8 mai 1945, débutait la Guerre d’Algérie, mais ça on ne le savait pas encore.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 7 mai 2022

24 avril : Yom Hashoah… pour ne pas oublier la Shoah

À 10 heures du matin. Un long bruit de sirène retentit dans le ciel d’Israël. Voitures, autobus, piétons tout le monde s’arrête et respecte deux minutes de silence, moment de recueillement pour les 6 millions de juifs exterminés par les nazis

À 10 heures du matin. Un long bruit de sirène retentit dans le ciel d’Israël. Voitures, autobus, piétons, tout le monde s’arrête et respecte deux minutes de silence, moment de recueillement pour les 6 millions de juifs exterminés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Pour Yom HaShoah, la plupart des établissements publics sont fermés, les chaines de radio et de télévision diffusent essentiellement des programmes documentaires consacrés à la Shoah et des reportages sur la commémoration tandis que tous les drapeaux du pays sont en berne. On est le 27 Nissan du calendrier hébraïque, c’est la Journée nationale du souvenir de la Shoah.

En Pologne, la Marche des Vivants reprend sa procession annuelle (après deux ans d’interruption à cause du covid) : 3,2 kilomètres d’Auschwitz à Birkenau et se termine par la cérémonie traditionnelle dans les vestiges du crématorium d’Auschwitz-Birkenau. Il est possible que ce soit la dernière fois que des survivants de la Shoah participe à l’événement. Ils étaient 70 en 2019, ils ne sont que 8 cette année (2022).

Plus de 2 000 participants, principalement d’Europe et d’Israël, devraient défiler cette année, bien qu’en raison de la guerre en cours dans l’Ukraine voisine, les organisateurs aient considérablement réduit l’ampleur de l’événement par rapport aux années précédentes, qui rassemblaient par le passé des dizaines de milliers de participants.

En 2022, afin de tenir compte de l’organisation du deuxième tour des élections présidentielles, le dimanche 24 avril, la date de la cérémonie parisienne du Jour mémorial pour les victimes de la Shoah et les combattants du ghetto de Varsovie avait été décalée au jeudi 21 avril, en concertation avec les associations et fondations.

À Paris, c’est au mémorial de la Shoah, dans le Marais, que se déroule habituellement une cérémonie poignante : une lecture publique ininterrompue de 24 heures, de jour comme de nuit. Sont prononcés un à un par d’anciens déportés, parents, bénévoles les noms de chaque homme, femme, enfant juifs déportés de France (de mars 1942 à août 1944), parmi les 76 000 gravés sur le Mur des noms, les noms de « ceux dont il ne reste que le nom » (Simone Veil).

Il est à noter que le grand rabbinat d’Israël lui préfère une autre date : le 10 Tevet.

Cette fête a lieu le 27 du mois de Nissan dans le calendrier hébreu, excepté lorsque le 27 Nissan tombe sur le shabbat, auquel cas on décale d'un jour avant ou après. Les prochaines dates sont le 14 avril 2026, le 4 mai 2027…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

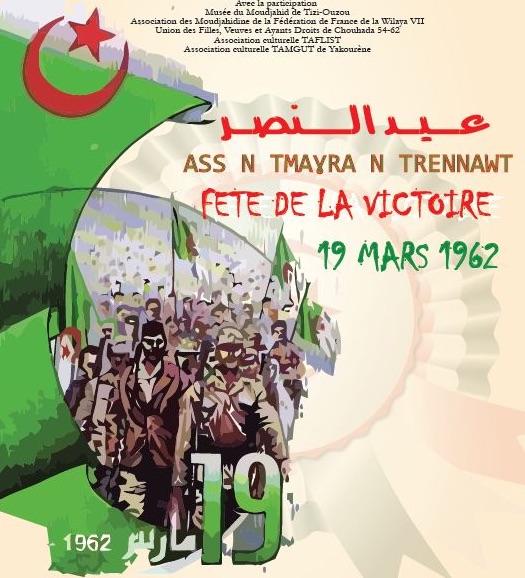

19 mars : hommage aux victimes de la guerre d'Algérie

La France commémore le 60e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. En 2012, cette date a été instituée “Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie” mais elle ne fait pas l’unanimité…

La France commémore le cessez-le-feu du 19 mars 1962, une célébration qui ne fait pas l’unanimité. Pour les appelés (1,2 millions) et leur famille, cela marque la fin d’un long et pénible engagement qui longtemps n’a pas eu droit à l’appellation de guerre. La date du 19 mars était célébrée depuis longtemps par les associations d’anciens combattants, mais elle n’a eu droit à une reconnaissance officielle qu’en 2012, pour le 50e anniversaire, comme Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette année pour le 60e anniversaire, l’événement est plus marqué qu’à l’ordinaire même si la guerre en Ukraine l’a relégué au second plan.

Le 19 mars comme date de l’hommage national aux morts en Algérie continue cependant à être rejetée par les représentants des « rapatriés » et des harkis. Si le 19 mars évoque la joie du retour des militaires français dans leur famille, il marque également l’amorce d’un drame pour les rapatriés, contraints au déracinement, et le début d’une tragédie pour les harkis, massacrés dans les semaines qui suivirent, au mépris des accords d’Evian. Si bien que le président Chirac avait inventé une nouvelle date d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, le 5 décembre. Mais faute du moindre fondement historique, elle est aujourd’hui peu marquée.

En Algérie, le 19 mars n’est pas férié, ce n’est que la Fête de la victoire (النصر). La vraie fête d’indépendance est le 5 juillet (date sa proclamation en 1962 et anniversaire du début de l’occupation du pays par les Français, le 5 juillet 1830). Avec le Hirak, beaucoup en Algérie rêvaient d’un seconde libération (une seconde indépendance pour certains !), et sont aujourd’hui très déçus que le mouvement se soit enrayé. Le système politique algérien, sclérosé et corrompu, est accusé par la majeure partie de la population d’avoir confisqué la victoire et l’indépendance au profit d’une petite élite.

A Paris, une cérémonie débute 16h30 au mémorial du quai Jacques Chirac qui a été complètement transformé pour l’occasion (remise de décorations, discours de la ministre déléguée aux Armées et dépôt de gerbes) - La cérémonie à l’Arc de Triomphe est à 18h30 (dépôt de gerbes et ravivage de la flamme).

Le 19 mars est dédié aux victimes du conflit : 30 à 35 000 Français (dont 25 000 militaires et 6 à 10 000 civils, ces derniers, en majorité tués après le 19 mars), 350 à 400 000 Algériens selon les historiens (et non un millions et demi d’après le discours officiel) quand aux harkis, les supplétifs algériens de l’armée française, la fourchette pour eux est encore plus large : de 30 à 150 000, selon les sources, et en comptants les règlement de compte après le 19 mars.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 mars 2025

11 février : une fête civile au Vatican et religieuse en France

Pour les catholiques, c’est anniversaire de l’apparition de Notre-Dame de Lourdes (1858) et celle des accords de Latran (1929) qui accordent au Pape la souveraineté sur l’État de la Cité du Vatican.

Pour les catholiques, c’est anniversaire de l’apparition de Notre-Dame de Lourdes (1858) et celle des accords de Latran (1929) qui accordent au Pape la souveraineté sur l’État de la Cité du Vatican. Jusque-là, le Pape, qui avait perdu ses vastes États en 1870, se considérait comme prisonnier de l’État italien. En contrepartie, le catholicisme devint religion d’État en Italie.

La Cité du Vatican n'a pas beaucoup de jours fériés qui ne soient pas des fêtes religieuses. Depuis 2018, il existe deux jours fériés de ce type : l’Anniversaire du traité du Latran (Anniversario dei Patti lateranensi) et l’anniversaire de l’élection du pape François, le 13 mars.

La question romaine a été résolue en 1929, à l’époque de la dictature de Mussolini. Le 11 février 1929, le Premier ministre Benito Mussolini et le cardinal secrétaire d'État Pietro Gasparri (au nom du pape Pie XI) ont signé un ensemble d'accords au palais du Latran. C’est ce traité qui a reconnu la Cité du Vatican comme un État souverain. Le 11 février est un jour férié civil du petit État qui célèbre surtout des fêtes religieuses.

Sans aucun rapport avec la naissance de l’État du Vatican, en 1993, Jean-Paul II a fait du 11 février la Journée mondiale des malades, un jour qui est aussi la fête de Notre-Dame de Lourdes. Depuis, le 11 février 1858, date de la première apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, la grotte puis le sanctuaire construit à proximité ne désemplissent pas et l’on attend aujourd’hui encore plus de 30 000 pèlerins venus des quatre coins du monde pour une guérison, une grâce ou pour la simple découverte d’un lieu de pèlerinage connu dans le monde entier. Lourdes, c’est un peu la Mecque des catholiques, troisième lieu de pèlerinage le plus visité au monde après le Vatican et Notre-Dame de Guadalupe à Mexico (chaque 12 décembre).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 10 février 2022