L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

27 janvier : il y a 80 ans, on “découvrait” l'horreur d'Auschwitz

Il y a 80 ans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau était libéré par l’Armée Rouge. Les soldats russes découvraient 7650 survivants à la limite de leurs forces. Des cérémonies ont lieu un peu partout dans le monde, ainsi que dans ce qui reste du camp. Cette année, elles se dérouleront avec des délégations de 151 pays mais sans les officiels russes.

Cette commémoration est récente : la date du 27 janvier a été choisie par le Conseil de l’Europe, en 2002, puis adoptée par la France, en 2003, comme Journée de la mémoire de la Shoah et de prévention des crimes contre l’humanité dans les établissements scolaires. Plus récemment encore, en 2006, l’ONU en a fait la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

Il y a 80 ans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau était libéré par l’Armée Rouge. Les soldats russes découvraient 7650 survivants à la limite de leurs forces. Dix jours plus tôt les SS de l’armée allemande, reculant devant les Soviétiques, avaient emmené 58 000 personnes dans une marche de la mort qui fut fatale à la plupart de ces prisonniers faméliques. Le camp a été construit par les autorités nazies à Oświęcim (Auschwitz en allemand) à 60 km de Cracovie dans la Pologne occupée. Lors de son agrandissement, ce camp englobera celui de Birkenau. Le bilan de son activité ne sera établi qu’après la guerre : 1 100 000 personnes y sont mortes, exterminées par le gaz dans leur grande majorité, dont 960 000 juifs.

Pour ce 80e anniversaire, 51 délégations de 51 pays différents, soit environ 3 000 personnes, sont rassemblées sous une immense tente à l’entrée de Birkenau. Deux absents importants : Vladimir Poutine comme Benyamin Nétanyahou font l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI), justifié par des accusations reposant sur l’implication respective du premier dans des rapts d’enfants ukrainiens depuis l’invasion russe de l’Ukraine, et du second dans des “crimes de guerre et crimes contre l’humanité” commis dans la bande de Gaza. Signataire du traité de Rome, la Pologne est tenue d’appliquer les mandats d’arrêts de la CPI. Elle avait pourtant annoncé ne pas l’appliquer pour Netanyahou. Ce dernier a néanmoins préféré se faire représenter par son ministre de l’Éducation, Yoav Kisch.

Lors des cérémonies du 70e anniversaire, il y a 10 ans, les Polonais avaient «oublié» d’inviter les officiels russes. Le Kremlin ayant accusé, à plusieurs reprises, mais à tort, l’État polonais d’avoir collaboré avec Hitler… La mémoire, fut-elle aussi douloureuse, n’échappe pas à la géopolitique.

En France outre, la cérémonie annuelle du Mémorial de la Shoah (inauguré le 27 janvier 2005), une autre est organisée ce lundi à partir de 14 heures à Drancy (Seine-Saint-Denis) où se trouvent les vestiges du camp d'internement et de transit vers Auschwitz et d'autres camps d'extermination nazis.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 janvier 2025

22 avril : la mémoire de la Shoah en Serbie et de toutes les victimes du régime des oustachis

Le Jour du souvenir de l'Holocauste en Serbie commémore la tentative d'évasion du camp de concentration de Jasenovac, le 22 avril 1945. Cette journée est aussi l’occasion de se souvenir de toutes les victimes du régime des oustachis croates.

La Journée internationale du souvenir de l'Holocauste (ou Shoah) est célébrée le 27 janvier, mais certains pays ont une date qui leur est propre comme la Serbie où le Jour du souvenir de l'Holocauste en Serbie est observé le 22 avril.

Le nom complet de cette célébration est « Jour de mémoire pour les victimes de l'Holocauste, du génocide et des autres victimes du fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale » (Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату). Elle est dédiée à la mémoire des Serbes, des Roms et des Juifs qui ont été victimes de crimes contre l'humanité dans l'État indépendant de Croatie (un État fantoche de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne ) et dans la Yougoslavie occupée par les nazis.

La date du 22 avril a été choisie car elle commémore la tentative d'évasion du camp de concentration de Jasenovac, tenu par les oustachis (fascistes croates). Le 22 avril 1945, plus de 1 000 prisonniers se révoltèrent et tentèrent de s'évader. La plupart ont été tués et moins d’une centaine a réussi à s'échapper. Le lendemain, des unités partisanes (résistants) se sont approchées du camp et la libération de Jasenovac a commencé. Mais ils n’ont pu entrer dans le camp qu'au début du mois de mai 1945.

Le terrible bilan de la Shoah en Serbie est d’environ 14 500 juifs assassinés, soit plus de 90 % de la population juive totale. Des milliers de Roms et de Serbes ont également été tués. Le 22 avril, de nombreuses cérémonies commémoratives sont organisées dans tout le pays pour honorer la mémoire des victimes du régime nazi et de leurs complices oustachis.

À Paris, l'association française "Enfants de Jasenovac", a organisé, pour la seconde fois, une commémoration qui s’est tenue samedi 20 avril 2024, place de Colombie, à 11 heures.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 avril 2024

28 janvier : Les Néerlandais commémorent la Shoah

Aux Pays-Bas, chaque année, c’est le dernier dimanche de janvier que l’on célèbre la Journée de libération d'Auschwitz. Le pays est concernés au premier chef par la Shoah : sur les 140 000 Juifs vivant aux Pays-Bas en 1940, 102 000 n’ont pas survécu à la guerre, soit 71% d’entre eux (contre 50% en Allemagne, 28% en France).

Auschwitz, le camp de la mort nazi, a été libéré le 27 avril (1945) et c’est la date retenue par la plupart des pays concernés par le devoir de mémoire de la Shoah. Mais, aux Pays-Bas, chaque année, c’est le dernier dimanche de janvier que l’on marque la Journée de libération d'Auschwitz (Auschwitzherdenking), soit cette année, le 28 janvier. La journée n’a toujours pas obtenu le statut de commémoration officielle, mais elle est célébrée de manière assidue depuis les années 1970. Les Pays-Bas sont en effet concernés au premier chef par la Shoah : sur les 140 000 Juifs vivant aux Pays-Bas en 1940, 102 000 n’ont pas survécu à la guerre, soit 71% d’entre eux (contre 50% en Allemagne, 28% en France).

Aujourd’hui, cela fait 79 ans que les Pays-Bas ont été libérés et que le camp d'extermination d'Auschwitz, symbole international de l'Holocauste, a été libéré. Ce 28 janvier 2024, c’est le Comité néerlandais pour Auschwitz qui organise la commémoration nationale de la Shoah au monument « Plus jamais d'Auschwitz » dans le parc Wertheim à Amsterdam. Rendez-vous à 10h à l'hôtel de ville d'Amsterdam. La procession silencieuse commence à 11h. Elle se termine dans le parc Wertheim où se trouve le mémorial conçu en 1977 par l'écrivain et plasticien Jan Wolkers.

La cérémonie débute à 11h30 avec la récitation de Yizkor et du Kaddish, suivi de dépôt de gerbes. La musique est assurée par des Roms et des Sintis, eux aussi victimes des nazis et déportés massivement à Auschwitz. Le site du Comité néerlandais d'Auschwitz.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 janvier 2024

La cérémonie de 1979 (Photo : Rob Bogaerts / Anéfo)

Le mémorial a été conçu en 1977 par l'écrivain et plasticien Jan Wolkers (1925-2007). Il est constitué de miroirs brisés et porte l'inscription « Plus jamais Auschwitz ».

14 décembre : Hanoucca, la fête juive de la lumière

Ce jeudi soir, chaque famille juive est invitée à exposer à sa fenêtre ou à sa porte, la hanoukia, le chandelier à neuf branches dont elle va allumer une bougie chaque soir durant huit jours. Une fête de la lumière qui en rappelle beaucoup d’autres, mais la tradition fait remonter cette observance à une victoire sur les Syriens au IIe siècle avant J.-C.

Ce soir, chaque famille juive est invitée à exposer à sa fenêtre ou à sa porte, la hanoukia, le chandelier à neuf branches dont elle va allumer une bougie chaque soir durant huit jours. Il est d’usage, durant cette période, de donner des étrennes aux enfants, de s’offrir des cadeaux dont le plus traditionnel est le dreidi, une toupie à 4 faces dont chacune contient une lettre hébraïque.

Comme la Noël des chrétiens, Hanoucca (הכנח) ou Hanouka est une fête aux lointaines origines païennes qui, jadis, célébrait le solstice d'hiver (fin décembre). C’est aussi le cas de la Sankta Lucia des Suédois ou de l’allumage des bougies de l’Adventskranz en Allemagne qui rappelle la tradition de HaHanoukka… En Europe ou en Amérique du Nord, la popularité d’Hanoucca vient du fait qu’elle s’insère bien dans l’ambiance de Noël, toutes religions confondues. Cette année, la fête juive des lumières commence le 14 décembre soit la veille du 25 Kislev de l’an 5787 du calendrier hébraïque, et se prolonge jusqu’au 22 décembre 2025.

Cette fête des lumières a aussi été dotée d’un argumentaire religieux : selon la tradition, elle commémore la victoire d’une famille juive, les Maccabées, sur les Syriens qui souhaitaient anéantir le judaïsme et helléniser la totalité du royaume au IIe siècle avant J.-C. Après trois ans de combat et la restauration du temple de Jérusalem profané, on découvrit une fiole d’huile servant à alimenter la menora (chandelier) qui, au lieu de ne brûler qu’une seule journée se consuma pendant huit jours. Les sages instituèrent alors la fête de la Hanoucca qui dépasse la simple commémoration d’une victoire mais souligne plutôt le risque de l’assimilation qui menace régulièrement l’identité juive. Une parabole qui ne manque pas d’être rappelée dans le contexte de l’après 7-Octobre en Israël, où on escompte une « victoire » militaire.

L’allumage des bougies est un rite caractéristique de cette fête. La première bougie à allumer se positionne à droite. Chaque jour, la nouvelle bougie est placée à gauche de celle de la veille et c'est par elle que l’on débute. Chaque nouvel allumage est réalisé à l’aide de la neuvième bougie (au centre), le shammash, et non pas d’une bougie déjà allumée! La hanoukia doit être placée près d’une fenêtre pour être visible de la rue (seulement si celle-ci est au rez-de-chaussée ou au 1er étage) ou près d’une porte du côté gauche en entrant. Ces lumières doivent briller au moins une demi-heure après la tombée de la nuit.

Pour se souhaiter un joyeux Hanouka, les fidèles ont pour habitude de dire "Hag Sameah" ou "Hanouka Sameah".

La fête de Hanoucca est variable sur le calendrier grégorien : du dimanche 14 au lundi 22 décembre 2025 ; du vendredi 4 au samedi 12 décembre 2026 ; du vendredi 24 décembre 2027 au samedi 1er janvier 2028…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

Pièce israélienne, émise en 1985, reproduisant une monnaie du Ier siècle av. J.-C.

5 octobre : Souccot, la fête juive des cabanes

Ce soir débute la troisième grande fête de pèlerinage de la religion juive, avec Pessah (2 avril 2026) et Chavouoth (22-23 mai 2026). Si on veut respecter la coutume, durant une semaine, on va habiter et recevoir ses amis dans une cabane, à l’aspect fragile et provisoire, construite selon des règles précises. Cette cabane, la soucca, doit être reconstruite chaque année dès la fin de Yom Kippour, dans le jardin. En ville, une cabane symbolique installée sur un balcon peut suffire. Si ses murs peuvent être réalisés dans n’importe quel matériau et présenter une certaine solidité sur 3 faces au moins, son toit doit impérativement être constitué de produits issus de la terre comme des bambous, des feuillages ou des branches qui laissent passer la lumière. C’est mieux de la construire soit même, mais, en Israël, on peut en acheter en kit et même en louer pour l’occasion.

Durant 7 jours en Israël, 8 jours pour les juifs de la diaspora, la famille prend ses repas dans la soucca, y dort, si cela est possible, y passe le plus clair de son temps et y étudie la Torah si on en a le loisir. Si l’on a peut de temps l’important, pour les hommes, est d’y réciter la bénédiction. Dans les grandes ville, si l’on ne dispose ni de balcon ni de terrasse, on pourra se rendre à la synagogue où une grande soucca a été construite, au moins le soir du chabbat et les jours de fête. Sinon, on tâchera de se passer de pain pour ne manger que des fruit et légume qu’il est moins grave de consomer hors de la soukka. Les loubavitch n’y dorment pas mais sont très attachés à y prendre leurs repas. Dans certaines grandes ville (New-York, Paris, Londres...), ils proposent un service de soucca mobile (installée sur une remorque) qui se déplace selon plusieurs itinéraires. Des fruits peuvent décorer l’endroit car Souccoth est aussi une fête d’action de grâces après une année de récolte. Par temps de covid-19, ces lieux de convivialité risquent d’être plutôt mal vus cette année.

Dans les kibboutz, on en a même fait une fête champêtre où l’on danse et chante. Beaucoup de chansons populaires ont d’ailleurs été écrites pour l’occasion.

Cette fête commémore les quarante années d’errance des juifs dans le désert à leur sortie d’Égypte, raison pour laquelle on construit des huttes (des tentes) comme le prescrit le texte sacré : « vous habiterez sept jours sous des huttes… » (Lv 23, 42-43). D’un point de vue spirituel, cette fête doit être joyeuse (c’est un commandement, Dt 16, 13-14), elle est une invitation à s’en remettre à la volonté divine et à apprendre à se détacher de tout ce qui est matériel.

La date de Souccot est variable sur la calendrier grégorien : du vendredi 25 septembre au dimanche 4 octobre 2026 ; du vendredi 15 au dimanche 24 octobre 2027…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

6 avril : en souvenir des enfants d'Izieu

Triste anniversaire que celui qui est fêté aujourd’hui dans la colonie d’Izieu, située dans une petite commune de l’Ain, en hommage aux 44 enfants et aux 7 adultes arrêtés un matin du 6 avril 1944 par la gestapo, sur ordre de Klaus Barbie.

Triste anniversaire que celui qui est fêté aujourd’hui dans la colonie d’Izieu, située dans une petite commune de l’Ain, en hommage aux 44 enfants et aux 7 adultes arrêtés un matin du 6 avril 1944 par la gestapo, sur ordre de Klaus Barbie.

En 1994, le président Mitterrand a inauguré le « Musée-mémorial des enfants d’Izieu », qui deviendra en 2000 « Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés ».

« Le message d’Izieu, c’est celui de l’engagement, l’engagement qui fut celui des hommes et des femmes qui ont accueilli ces enfants et qui nous adressent finalement une terrible leçon : ne jamais laisser personne de côté, accueillir celles et ceux qui sont les plus fragiles, les éduquer, les former, les accompagner, les élever. Le message d’Izieu, c’est aussi celui de la République. » Extrait du discours d’inauguration du président François Hollande le 6 avril 2015 à Izieu.

Chaque 6 avril, l’association commémore la rafle de 1944 par une cérémonie en hommage aux enfants et adultes déportés. Elle rassemble autour des anciens de la colonie un grand nombre de personnes (membres de l’association, élus, représentants de l’État et des collectivités territoriales, etc.).

Les jeunes générations sont étroitement associées au déroulement de la cérémonie. Des élèves lisent des lettres des enfants accueillis alors à Izieu, d’autres présentent des réalisations faites en classe autour du travail de mémoire mais le moment le plus poignant reste peut-être la lecture du nom des 44 enfants et leur âge, plusieurs avaient en effet moins de 6 ans !

La colonie d’Izieu, ouverte par Sabine et Miron Zlatin accueillit de mai 1943 à avril 1944 plus de cent enfants pour les soustraire aux persécutions antisémites. Le Musée-mémorial d’Izieu est, avec l’ancien Vélodrome d’hiver de Paris et l’ancien camp d’internement de Gurs, l’un des trois lieux de la mémoire nationale des « victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l’humanité » commis avec la complicité du gouvernement de Vichy reconnus par le décret du 3 février 1993.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 5 avril 2020

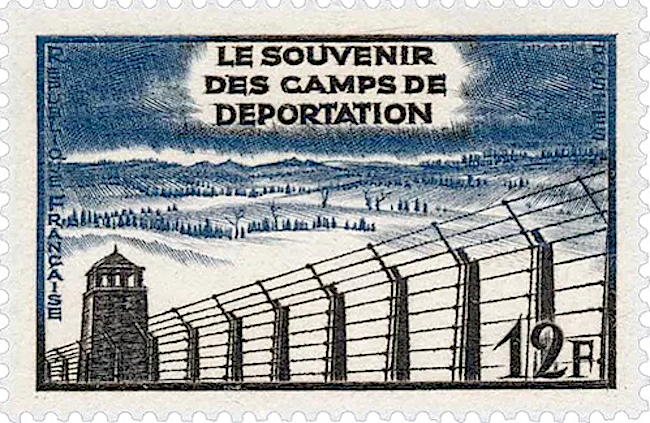

29 avril : en France, le souvenir des déportés

On estime à plus de 155 000 le nombre des déportés de France dans les camps de concentration ou d’extermination nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale… des cérémonies sont organisées à leur mémoire.

On estime à plus de 155 000 le nombre des déportés de France dans les camps de concentration ou d’extermination nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, quelque 80 000 victimes de mesures de répression (principalement des politiques et des résistants, mais aussi des homosexuels) et plus de 75 000 juifs, victimes de mesures de persécution qui ont aussi touché les Rroms.

La cérémonie qui a lieu aujourd’hui se déroule en trois étapes : un hommage est d’abord rendu au mémorial du martyr juif inconnu, rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4e, puis au Mémorial des martyrs de la déportation, dans l’île de la Cité. La commémoration se termine par le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe.

Une autre cérémonie a lieu au mont Valérien, à Suresnes, et d’autres dans de nombreuse villes de France.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 avril 2019