L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

4 février : le souvenir de la toute première abolition de l’esclavage

Le 4 février aurait pu être la première commémoration mémorielle de la France moderne et avoir un écho international. En 1794, pour la première fois dans l'Histoire, la Convention nationale française proclamait l'abolition de l'esclavage… celui-ci sera rétabli huit ans plus tard. Un rassemblement est néanmoins prévu ce soir à Paris.

On célèbre aujourd’hui à Paris, le 231e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Pour la onzième fois, un rassemblement est organisé ce soir à 18h sur la place du Général-Catroux, Paris 17e.

Le 4-Février aurait pu être la première commémoration mémorielle de la France moderne et avoir un écho international. Le 4 février 1794, pour la première fois dans l'Histoire, la Convention nationale française proclamait l'abolition de l'esclavage, près de quatre ans après l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le 4 février 1798, Pierre Thomany, un député de Saint-Domingue, descendant d’esclaves, proposait que ce 4 février devienne officiellement une journée de fête nationale dans les colonies. Il n’en sera rien.

En 1801, Toussaint Louverture, pris par son élan émancipateur, choisit le 4 février pour envahir la partie espagnole de Saint-Domingue et y proclamer la liberté générale. Cette audace allait sceller son destin. L’année suivante, le 4 février, une expédition chargée par Bonaparte de rétablir l’esclavage se présenta devant Port-au-Prince. Toussaint sera arrêté et déporté… Mais un premier État noir décolonisé naîtra tout de même le 1er janvier 1804, sous le nom d’Haïti. Cela restera une exception historique.

Le 20 mai 1802, Bonaparte qui avait pris le pouvoir le 9 novembre 1799 (coup d’État du 18 brumaire) décidait de maintenir de l’esclavage là où il n’avait pas été aboli : en Martinique, rendue par les Anglais, ainsi que dans l’océan Indien (Maurice et Réunion), où les colons avaient refusé le décret de 1794. Il agissait sous l’influence du milieu colonial entourant son épouse, Joséphine, elle-même issue d’une famille de planteur esclavagiste. En Guadeloupe, l’esclavage aboli en 1794 sera rétabli par les armes, suite à un arrêté du 16 juillet 1802, malgré la résistance des officiers antillais Ignace et Delgrès. La Guyane a connu le même sort.

Ainsi la République française, désormais conduite par le jeune et ambitieux général, effaçait la date du 4 février de la mémoire nationale. La France, pays des droits de l’homme et du citoyen, aurait pu rester dans l’Histoire comme le premier pays à avoir éradiqué l’esclavage, est en fait le seul à l’avoir rétabli. C’est Claude Ribbe et l'association des Amis du général Dumas, en 2014, qui ont ranimé le souvenir du 4 février. Le rassemblement de ce soir est le onzième.

On le sait, l'esclavage ne sera aboli définitivement dans les colonies françaises que par le décret du 27 avril 1848, adopté par le Gouvernement provisoire de la Deuxième République sous l'impulsion du député Victor Schœlcher. Chaque DOM ou TOM célèbre l’événement à des dates diverses, le 22 mai en Martinique ; le 27 mai en Guadeloupe, le 20 décembre à la Réunion, le 10 juin en Guyane... Et, arbitrairement, le 10 mai par la République française. Un floue mémoriel qui s’explique par les cafouillages de l’Histoire l’abolition dans l’espace colonial français.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 février 2025

Portrait de Jean-Baptiste Belley (1747-1805), représentant de Saint Domingue en 1797, Membre de la Convention et député aux Cinq-Cents. Ce portrait peint par Anne-Louis Girodet (1822) est la première représentation d'un homme noir dans la position d'un législateur occidental. Jean-Baptiste Belley s'appuie sur le piédestal du buste en marbre de l'abbé Guillaume Thomas François Raynal, sculpté par Espercieux.

1er février : l’abolition très progressive de l’esclavage à Maurice

Le 1er février à Maurice est un jour férié, c’est le Jour de l'Abolition, on célèbre cette année le 190e anniversaire de l’abolition (théorique) de l’esclavage par des cérémonies et des programmes culturels.

Le 1er février est un jour férié à l’île Maurice, c’est le Jour de l'Abolition (Abolition Day), on célèbre cette année le 190e anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

L’abolition de l'esclavage avait été décidée en 1833 par une loi votée du Parlement britannique qui devait entrer en vigueur le 1er février 1835. Mais les propriétaires d’esclaves ont fait de la résistance, demandant que les esclaves continuent à vivre sur leurs propriétés. Ainsi, le 1er février 1835, même si on le commémore aujourd’hui, n'a pas vraiment changé la situation des esclaves 0 Maurice. Le gouvernement britannique et les propriétaires d'esclaves se sont mis d’accord sur un nouveau système de travail appelé l’aprentiship qui dura jusqu'à ce que la Société anti-esclavagiste intervienne, en 1839, et fasse campagne en disant que c’était une autre forme d'esclavage et qu'il devait être lui aussi aboli. Juridiquement parlant, les propriétaires d'esclaves n'avaient plus le droit de punir les esclaves comme ils le faisaient autrefois. En théorie, ils ne pouvaient pas poursuivre les « esclaves marrons », mais ils le faisaient quand même. Pour les faire céder, Londres a finalement proposé une indemnisation à hauteur de 40% de la valeur de chaque esclave. Il existe encore à l'île Maurice un registre où sont répertoriés tous les esclaves ainsi que leur valeur estimée. C’est cette indemnisation (1,2 million de livres sterling tout de même) qui a permis une abolition réelle de l’esclavage.

Les premiers esclaves avaient été amenés sur l'île Maurice par les Hollandais. Dans les années 1640, le commandant de l'île Maurice, Adriaan van der Stel, fit venir une centaine d'esclaves malgaches sur l'île, puis d’autres encore jusqu’à ce que les Hollandais cèdent l’île aux Français (1721). Ces derniers ont fait venir quelque 160 000 esclaves africains et malgaches tout au long du XVIIIe siècle, vers les îles Mascareignes. Comme il s'agissait d'une nouvelle colonie, il était important de construire de nouvelles infrastructures comme le port, les routes, les bâtiments publics pour le gouvernement, le tribunal de justice, l'hôpital militaire. Il était donc nécessaire d'initier les esclaves à différents métiers comme maçon, forgeron et voilier pour un bon développement de l'île. Quand les Anglais ont récupéré la colonie, en 1810, la population était composée à 70% d’esclaves, ils en ont importé encore environ 60 000. Quelle que soit leur formation initiale, presque tous ont été assignés aux plantations de canne à sucre dans des conditions bien plus terribles que qu’ils avait vécu. Cela dura une trentaine d’années. Dès l’abolition (officielle) de l’esclavage, les Anglais ont commencé à faire venir des travailleurs sous contrat en provenance d'Inde (le premier bateau est arrivé le 2 novembre 1834) et de Chine.

L’esclavage a laissé de graves séquelles. Les traumas infligés aux esclaves ont perduré au fil des ans et se sont répercutés sur la psychologie de leurs descendants. Dans les têtes, l’esclavage n’a pas réellement disparu, les préjugés, le racisme, contre les descendants des esclaves ont perduré depuis l’abolition de l’esclavage. Le 8 août 2004, le Parlement de l'île Maurice a approuvé une motion parlementaire qui, pour la première fois, reconnaissait que l'esclavage et la traite négrière étaient des crimes contre l'humanité.

Le programme des célébrations de ce 190e anniversaire de l’abolition commence par la projection du film Ni chaines ni maîtres au MCine Trianon le 31 janvier à 20 heures. Ce 1er février, une cérémonie de pose de couronnes au monument international de la Route des Esclaves, en face de la plage publique du Morne, suivi d'une cérémonie officielle et d'un programme culturel à la plage publique du Morne. Puis, le 2 février, une cérémonie de pose de couronnes au site historique Frederik Hendrik à Vieux Grand Port, suivie du dévoilement d'une plaque sur Anna de Bengale ainsi que d'une stèle des esclaves qui ont mis le feu au fort néerlandais de Frederik Hendrik le 18 juin 1695 ; suivi d’un concert avec des artistes de la région au terrain de football du Vieux Grand Port. Tout au long du mois de février, des programmes de sensibilisation visant les établissements d'enseignement du pays sur l'histoire de l'esclavage.

En 2008, le Morne, lieu de refuge des esclaves marrons a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La montagne du Morne, connue sous le nom de Morne Brabant, est considérée comme un symbole de la lutte des esclaves pour la liberté. Une conférence internationale sur la traite négrière s’y tiendra en février 2025 pour marquer le 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage.

À l’échelle internationale, c’est le 23 août que l’on marque la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 janvier 2025

Plantation de canne à sucre à la fin du XIXe siècle

Le Morne, le mémorial (photo Le Morne Heritage Trust Fund)

8 août : fête afro-Américaine au Kentucky et au Tennessee

En 2021, Emancipation Day, le 17 juin, a été déclarée fête fédérale. Certains États ou comtés avaient déjà une célébration locale rappelant la libération des esclaves et l’ont conservé. C’est le cas de l'est du Tennessee et l'ouest du Kentucky qui ont choisi le 8 août.

En 2021, Emancipation Day, le 19 juin, a été déclarée fête fédérale. Mais, certains États ou comtés avaient déjà une célébration locale rappelant la libération des esclaves et l’ont conservé. C’est le cas de l'est du Tennessee et l'ouest du Kentucky qui ont choisi le 8 août parce qu'Andrew Jackson, alors gouverneur militaire du Tennessee et futur vice-président puis président des États-Unis, a libéré ses esclaves ce jour-là en 1863.

Bien que la carrière politique de Johnson ait débuté dans l'État du sud du Tennessee, il s'est aligné sur l'Union et n'a pas soutenu la sécession des États du Sud et la formation des États confédérés d'Amérique. Le 8 août 1863, Johnson a libéré ses esclaves, lesquels ont préféré rester à son service en tant que serviteurs rémunérés. Cette célébration remonte à 1871, soit six ans à peine après la fin de la guerre civile. Le principal initiateur de cette fête était Sam Johnson, l'un des anciens esclaves d'Andrew Johnson. La tradition a ensuite été reprise par certaines communautés de l'ouest du Kentucky voisin. Ce n’est pas un jour férié officiel, mais il est encore observé localement chaque 8 août, par de nombreux Afro-Américains au titre d’Emancipation Day en organisant une parade.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 août 2024

La parade d’Emancipation Day au début du XXe siècle

22 mai : la Martinique commémore l'abolition de l'esclavage

La Fête de l'abolition de l'esclavage commémore la journée d’émeute populaire du 22 mai 1848 qui a contraint le gouverneur de la Martinique à anticiper le processus.

Spectacles, concerts, marche aux flambeaux, conférences... de nombreux temps forts rythme ce 176e anniversaire de l’abolition de l’esclavage à la Martinique.

En 1848, le gouvernement provisoire qui succède à la Monarchie de Juillet, renversée par les journées révolutionnaires de février, élabore le 27 avril 1848, des décrets abolissant l’esclavage dans toutes les colonies françaises. Ces décrets devaient mettre quelques semaines pour parvenir dans les différentes colonies et s’appliquer véritablement. De fait, ils n’arriveront à la Martinique que le 4 juin 1848. De plus, ces textes prévoyaient l’abolition dans un délai de deux mois après leur promulgation dans la colonie… La ferveur populaire en décidera autrement.

À la Martinique, la nouvelle de l’instauration de la République, fin mars 1848, fait naître un véritable espoir car celle-ci proclame aussitôt que « nulle terre française ne peut plus porter d’esclaves ». L’enthousiasme des quelque 60 000 esclave se transforme, le 22 mai, en véritable émeute populaire. Ce qui contraint le gouverneur de la colonie à proclamer l’abolition immédiate, le 23 mai, sans attendre l’arrivée des décrets du 27 avril. C’est ce premier jour de liberté qui est commémoré chaque année à la Martinique (à la Guadeloupe, c’est le 27 mai) par un jour est férié et des festivités.

En 2020, les festivités prévues dans le cadre du 22-Mai avait été annulées pour cause de crise sanitaire, mais la journée a été marquée par la destruction de deux statues de Victor Schoelcher. L’une devant l’Espace Camille Darsières à Fort-de-France, l’autre à l’entrée du bourg de Schoelcher. Ces actes de vandalisme n’avait pas été revendiqués mais toutefois, approuvés par certains militants. Certes, Victor Schœlcher avait permis que soit signé les décrets abolissant l’esclavage et la traite négrière dans les colonies. Mais, il lui est reproché d’avoir prévu l’indemnisation, non des victimes de l’esclavage (qui ne l’ont jamais été) mais les 10 000 propriétaires d’esclaves lesquels ont reçu, à partir de 1849, des indemnités d’un montant total de 126 millions de francs or. Certaines grandes fortunes françaises ont leur origine dans cette indemnisation scandaleuse. La statue de Joséphine, l’épouse de Napoléon Bonaparte (qui a rétabli l’eclavage) a aussi été détruite.

Depuis une vingtaine d’année, un combat a été engagé pour obtenir des réparations. Le Mouvement international pour les Réparations (MIR) a lancé le 13 mai son « 24yèm Konvwa ba réparasyon », qui se termine comme chaque année le 21 mai . Le thème de cette année : « Réparasyon pou palantjé matjoukann péyi-a ».

D’autres, au contraire, veulent faire de cette journée du 22 mai (le 22-Mé), une fête consensuelle, une fête nationale de la Martinique. Dans cette nuit du 21 au 22 mai, chacun peut faire mémoire des combats menés pour la liberté, en allumant un flambeau ou une bougie, une lumière symbolique, en écoutant « Rhapsodie Martinique IV/La marche de la Liberté » de Manuel Césaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 mai 2024

Le mémorial Cap 110 de Laurent Valère, situé Anse Caffard, en Martinique, édifié en 1998, à l’occasion du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

Dans une rue de Fort-de-France

Ce qui reste du socle de la statue de Joséphine, Fort-de-France, place de la Savane

23 janvier : le jour de l’abolition de l’esclavage en Tunisie

La Tunisie est fière d’avoir été l’un des tout premiers pays au monde à avoir aboli l’esclavage, elle l’a fait le 23 janvier 1846 par un décret d’Ahmed Bey. Mais ce jour férié, créé en 2019, demeure très discret dans la Tunisie de Kaïs Saïed, dont les discours aux relents racistes envers les migrants africains, ne facilitent pas l’insertion sociale des Tunisiens descendants d’esclaves africains, toujours stigmatisés par leur couleur de peau ou leurs patronymes.

La Tunisie est fière d’avoir été l’un des tout premiers pays au monde à avoir aboli l’esclavage, elle l’a fait en 1846 soit deux ans avant la France. Seuls, Haïti, l’Argentine et le Royaume-Uni l’ont précédé. Elle est donc le premier pays arabe à avoir pris cette décision, bien avant le Maroc (1922), l’Arabie saoudite (1963) ou la Mauritanie (1981).

La commémoration, en revanche est récente et de meure discrète. C’est le 23 janvier 2019, que le président tunisien, Béji Caid Essebsi, a annoncé la création d’une Journée nationale de l'abolition de l'esclavage (اليوم الوطني لإلغاء الرق). Ce jour férié n’est pas chômé mais la célébration permet chaque année de rappeler une réalité bien occultée de la Tunisie ancienne.

Décrétée le 23 janvier 1846, par Ahmed Bey, l'abolition de l'esclavage avait toutefois été précédée par une interdiction de vente d'esclaves dès 1841 et de la décision, en 1842, que tout enfant né à Tunis, était libre.

Les esclaves, comme ceux qui ont été déportés en Amérique où aux Antilles par les Européens, provenaient principalement de la traite africaine qui arrivait en Tunisie par le Sahara. Jusqu’en 1841, la Tunisie recevait un millier d’esclaves noirs chaque année, ils étaient appelés les Abid ou les Chouchen. Il y avait aussi des esclaves berbères, les Akli, provenant des razzias entre tribus, ainsi que des esclaves européens, capturés lors de raids sur les côtes méditerranéennes ou les prises de navires marchands, c’était les Mamelouk. Ces derniers représentaient 10 à 20% des captifs selon les époques. Certains ont eu des destinées singulières. La propre mère d’Ahmed Bey, le souverain qui a aboli l’esclavage, était une esclave sarde.

En Tunisie, il en reste des stigmates et des non-dits : aujourd’hui encore des enfants naissent avec les termes atig (affranchi) ou chouchane (« esclave ») accolés à leur nom. Une véritable stigmatisation dans un pays où les Tunisiens noirs ont encore du mal à trouver leur place, surtout depuis que Kaïs Saïed, le très autoritaire président actuel, par ses discours aux relents racistes, a lancé la chasse aux immigrés africains à qui l’Europe a fermé ses portes.

Les autorités tunisiennes veulent se débarrasser des migrants africains. Mais certains profitent de leur précarité soudaine en Tunisie pour les asservir. On assiste à un retour d’une forme d’esclavage encore courante dans les pays du Golfe : des femmes migrantes subsahariennes, à qui on a confisqué le passeport, sont aujourd’hui employées comme domestiques, contre leur gré et sans salaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 janvier 2024

Timbre-poste émis en 2021 pour commémorer l’abolition du 23 janvier 1846

22 mars : Porto Rico célèbre les 150 ans de l’abolition de l’esclavage

La Journée de l’abolition de l’esclavage est célébrée par un jour férié dans une atmosphère de carnaval. Elle rappelle la loi votée par le Parlement espagnol le 22 mars 1873 qui abolissait l’esclavage à Porto Rico. On fait la fête dans l’île mais aussi à New York, Miami… La réalité, toutefois, fut bien moins idyllique que le discours festif pourrait le laisser penser.

À l’époque, avant de tomber sous la coupe des États-Unis, l’île de Porto Rico était encore espagnole. La Journée de l’abolition de l’esclavage (Día de la abolición de la esclavitud) est célébrée chaque année par un jour férié qui se déroule dans une atmosphère de carnaval. Elle rappelle la loi votée par le Parlement espagnol le 22 mars 1873 qui abolissait l’esclavage à Porto Rico. Une journée festive est organisée chaque année dans l’île mais aussi à New York, Miami… partout où des Portoricains ont émigré en masse pour fuir la misère de leur île.

Même si certains avaient déjà été émancipés, parfois par testament à la mort de leur maître, il y avait encore environ 35 000 esclaves à cette date dans l’île. Porto Rico était l'avant-dernier pays à abolir l'esclavage dans les Caraïbes, juste devant Cuba où il ne sera aboli qu’en 1886, mais près d'un siècle après ses voisins haïtiens qui se sont libérés en 1793. Et à Porto Rico, la libération n’eut rien d’immédiate, on accorda trois années aux propriétaires d’esclaves pour les libérer, sauf si l’esclave était en mesure de racheter sa liberté au prix fixé par son maître qui de toute manière sera indemnisé pour cette privation de main d’œuvre presque gratuite. L'Assemblée royale espagnole avait décidé un prêt de 35 000 000 de pesetas pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Chaque propriétaire d’esclave a reçu une compensation de 100 pesos pour chaque travailleur perdu. Quant aux esclaves, pour des années de travail, parfois toute une vie, de travail gratuit, l’État espagnol n’avait rien prévu. Cela n’avait rien d’anormal à l’époque, d’ailleurs, il en fut de même dans les colonies françaises et anglaises.

Porto Rico a été « découverte » par Christophe Colomb en 1493 et les Espagnols ont commencé à coloniser l'île au début du XVIe siècle. Au début, ils ont asservi la population des Taínos, les autochtones. Mais, la majorité d'entre eux sont morts de conditions de travail inhumaines et des maladies infectieuses apportées par les Européens. En 1520, ce qui restait de la population taínos a été émancipé par décret royal et les Espagnols ont commencé à importer des esclaves africains. Les conditions étaient si durent que la première révolte d’esclave s’est produite en 1527. En 1784, le marquage à chaud des esclaves a finalement été suspendu et les esclaves ont eu la possibilité d'obtenir la liberté dans certaines circonstances.

Au milieu du XIXe siècle, le mouvement abolitionniste à Porto Rico a commencé à prendre de l'ampleur. Dans l’île, à Mayagüez, Ramón Emeterio Betances a fondé une société abolitionniste en 1858. Alors qu'en Espagne, il faut attendre 1865 pour qu’un groupe de Portoricains fonde la Société abolitionniste espagnole, laquelle exige aussitôt l'abolition de la « lugubre institution de l'esclavage ». Cette-ci ne viendra qu’en 1873, le 22 mars, Il y a 150 ans jour pour jour.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 mars 2023

Cette mosaïque figurant l'abolition se trouve dans le capitole de Porto Rico (le Capitole). Elle a été conçu par l'artiste plasticien portoricain (né à New York) Rafael Tufiño Figueroa, connu sous le nom d' El Artista del Pueblo , pour les thèmes de ses œuvres. Cela représente un esclave brisant ses chaînes et, au premier plan, on peut voir les abolitionnistes Segundo Ruiz Belvis, Ramón Emeterio Betances, José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones, Julio L. Vizcarrondo et Román Baldorioty de Castro, signant la loi. La mosaïque a été en réalisée par Enrique Pandolfini, en Italie.

Le monument commémoratif

Famille d’esclaves émancipés à la fin du XIXe siècle.

20 décembre : la fête cafre célèbre la liberté des Réunionnais

L’île de la Réunion résonne depuis hier soir des rythmes du maloya, cette musique créée par les esclaves et quasiment interdite jusqu’aux années 1960. La Fête de la liberté commémore l’abolition de l’esclavage, le 20 décembre 1848.

L’île de la Réunion résonne depuis hier soir des rythmes du maloya, cette musique créée par les esclaves et quasiment interdite jusqu’aux années 1960. La Fête de la liberté commémore l’abolition de l’esclavage, le 20 décembre 1848. Il était déjà aboli depuis 1834 dans les îles voisines de Maurice et des Seychelles. À la Réunion, cette loi a été attendue pendant des décennies. Ce jour-là, un 20 décembre (20 désanm) donc, 62 000 esclaves ont été libérés, soit plus de 60% de la population de la Réunion. Leur premier geste a été d’abattre le poteau où ils étaient fouettés en public sur la place du marché de Saint-Denis, la capitale de l’île. Cette date n’est fériée à la Réunion que depuis 1983 et la fête Cafre (fèt kaf) est récente.

Ce soir, la Nuit de la liberté sera marquée par un grand défilé aux flambeaux descendant la rue de Paris, à Saint-Denis. Chaque localité de l’île a prévu un kabar, grands bals populaires où s’exprime le maloya, musique dont le Parti communiste réunionnais a fait depuis les années 1970, un chant identitaire et revendicatif. Depuis 2006, il est inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 décembre 2022

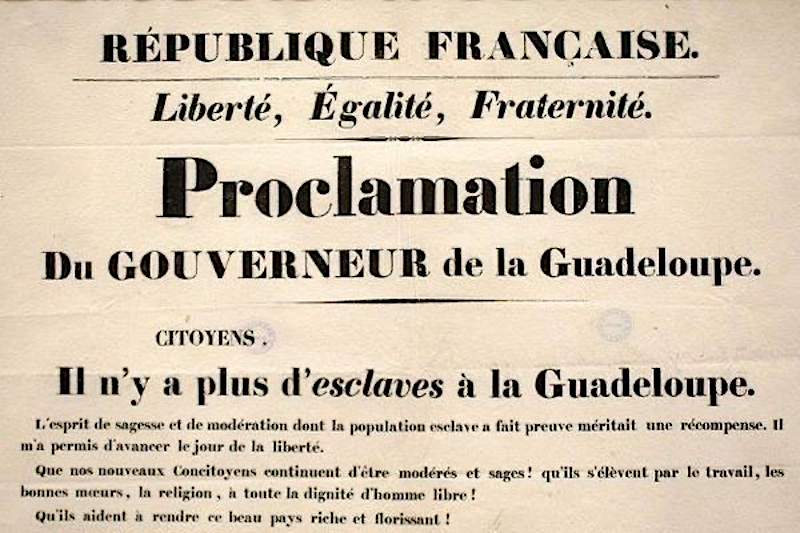

27 mai : la Guadeloupe commémore l’abolition de l’esclavage

Après la Martinique, le 22 mai, c’est au tour de la Guadeloupe de célébrer le 174e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le 27 mai 1848.

Après la Martinique, le 22 mai, c’est au tour de la Guadeloupe de célébrer le 174e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le 27 mai 1848 par le gouverneur de la Guadeloupe. Pour éviter une émeute, comme en Martinique, celui-ci a aussi anticipé l’arrivée du décret, lequel , voulu par Victor Schœlcher, n’est parvenu que le 5 juin et selon ses termes l’émancipation n’aurait dû avoir lieu qu’en août.

L’esclavage avait été aboli une première fois le 4 février 1794, mais les propriétaires d’esclaves avaient rejoint la contre-révolution et menacé de se tourner vers les colonies anglaises où l’esclavage avait toujours cours, Napoléon l’avait finalement rétabli en 1802, au prix d’émeutes violemment matées.

C'est au Fort Delgrès, comme chaque année que les autorités politiques et administratives de l'archipel se retrouvent pour marquer par un dépôt de gerbe cette commémoration de l’abolition et honorer la mémoire de tous les esclaves morts sans avoir connu cette liberté.

Une cérémonie aussi organisée pour rendre hommage à tous les héros de l'épopée de 1802, au nombre desquels Ignace, Massoto, Solitude. Cette dernière, une mulâtresse pendue en 1902, à l’âge de 30 ans, le lendemain de son accouchement, a été il y a quelques jours, honorée par la Ville de Paris d’une statue, dans un squatre du 17e arrondissement qui porte son nom.

On le sait, si les esclaves libérés n’ont obtenu aucune compensation pour les années de captivité et de travail forcé (pas de répartitions des terres, pas de réformes foncières… ), les quelque 10 000 propriétaires d’esclaves des colonies françaises qui ont reçu, à partir de 1849, des indemnités de 126 millions de francs or pour compenser cette abolition. Une équipe de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a mis en ligne, vendredi 7 mai, une base de données détaillant les indemnités versées par l’État français aux propriétaires d’esclaves.

Demain, 28 mai, c’est la partie française de Saint-Martin qui commémorera l’abolition.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 mai 2022

10 mai : la mémoire de la traite des Noirs, une date parmi d'autres

Depuis 2006, la France commémore chaque 10 mai, l’abolition de l’esclavage, en référence à la date du vote par l’Assemblée nationale en 2001 de la loi dite « Taubira ».

Depuis 2006, à la demande du président Chirac, la France commémore chaque 10 mai, l’abolition de l’esclavage, en référence à la date du vote par l’Assemblée nationale en 2001 de la loi dite « Taubira » (adoptée en dernière lecture par le Sénat le 21 mai). Une loi mémorielle qui a provoqué des débats parmi les historiens. L’article premier dit ceci : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité. ». Il lui a été reproché d’élargir la période à l’activité des Portugais, la France n’ayant débuté la traite qu’à la fin du XVIIe. Du coup, si on élargit la focale pourquoi ne pas faire référence à celle pratiquée par les Arabes et même les Africains entre eux, de manière bien antérieure... En réalité, le projet de loi de Christiane Taubira proposait le 8 février en référence à la condamnation par le Congrès de Vienne, le 8 février 1815, de la traite négrière transatlantique, « répugnant au principe d'humanité et de morale universelle ». Faute de consensus, cette date n’a pas été retenue.

Cela dit, chaque DOM ou TOM a une date de commémoration spécifique : le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane et le 20 décembre à La Réunion. Quant aux associations regroupant les Français d'outre-mer, elles ont opté pour le 23 mai, en mémoire de l’abolition de l’esclavage le 23 mai 1848 et de la marche silencieuse du 23 mai 1998 qui a contribué à la mobilisation en faveur de la loi Taubira. La date a été officialisée en 2008 par le gouvernement Fillon et depuis 2017, le 23 mai est marqué comme « journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial ».

Même dispersion au niveau international : l’ONU a créé une « Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage » au 2 décembre, et l’Unesco célèbre le 23 août en souvenir de la nuit du 22 au 23 août 1791 lors de laquelle une révolte d’escales éclate à Saint-Domingue. Finalement, en 2008, l’ONU opte pour le 25 mars comme Journée internationale de célébration du bicentenaire de l'abolition de la traite transatlantique des esclaves.

Le 10 mai est qualifié officiellement de Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions.

Le vingt-et-unième anniversaire de la loi du 21 mai 2001, qui a reconnu l'esclavage et la traite comme crimes contre l'humanité, est notamment célébré par la lecture d'un extrait du discours prononcé par la députée Christiane Taubira, rapporteure de la proposition de loi, devant l'Assemblée nationale en 1999.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 mai 2022

1er février : Jour de la liberté aux États-Unis

Aux États-Unis, c’est le Jour de la liberté, en souvenir du 13e amendement à la constitution qui abolissait l’esclavage. On était en 1865, sous la présidence d’Abraham Lincoln.

Aux États-Unis, c’est le Jour de la liberté (National Freedom Day), une journée instaurée en 1948 en souvenir du 13e amendement à la constitution qui abolissait l’esclavage. On était en 1865, sous la présidence d’Abraham Lincoln. Libérés de l’esclavage, les Noirs attendront exactement un siècle pour devenir citoyen américain. Et, l’ont-ils été pleinement dans l'Amérique du président Trump ? D’ailleurs, celui-ci avait fait retirer du bureau ovale, le jour-même de son investiture, le portrait de… Martin Luther King. Le président Jo Biden l’a-t-il réinstallé ?

Le 1er février correspond à la date de la ratification de cet amendement par l’Illinois. La moitié des États américains le feront au cours de l’année 1865. D’autres dans les années qui suivent. Un tiers des États, ceux du Middle-West, ne l’ont jamais ratifié. Le 13e amendement fut suivi en 1868 par le 14e (qui garantit l'égalité des droits civiques dans les États) et en 1869 par le 15e (qui bannit les restrictions raciales au droit de vote)… les derniers obstacles au vote des Noirs n’ont pourtant été levés que le 6 août… 1965, soit un siècle plus tard.

Ce jour annonce très officiellement, aux États-Unis et au Canada, un mois de commémorations en l’honneur des luttes de la population noire pour la conquête de ses droits (Black History Month), perçu comme très discriminatoire par les intéressés. L’histoire des Africain-Américains, comme l’on dit aujourd’hui, c’est ni plus ni moins que l’histoire de tous les Américains.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 janvier 2021

L’illustration date de 1940, la journée du 1er février n’était pas encore une date officielle. En 2021, nous fêtons le 156e anniversaire de l’évènement.