L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

20 février : l’annonce de l’indépendance de la Malaisie

Devant une foule en liesse, le 20 février à Malacca, Tunku Abdul Rahman annonçait l’indépendance prochaine de la Malaisie. La ville du détroit commémore, chaque année, cet événement.

Ce n’est pas la déclaration d’indépendance de la Fédération de Malaisie, laquelle ne sera prononcée que l’année suivante à Kuala Lumpur, mais son annonce faite par Tunku Abdul Rahman, le premier ministre de retour d’un séjour à Londres où il était parti pour négocier le retrait des Anglais. Dès son retour, le 20 février 1956, il a débarqué en voiture à Malacca pour informer ses concitoyens de la fin de la colonisation britannique. C’est devant une foule en liesse de 100 000 personnes à Padang Bandar Hilir, que Tunku Abdul Rahman annonce que le jour de l'indépendance de la Malaisie serait le 31 août 1957.

Même si, c’est une date très importante pour l’histoire de la Malaisie, Le jour de l’annonce de l'indépendance (Hari pengumuman kemerdekaan) n’est un jour férié que dans le seul État de Malacca (Melaka). Ailleurs, c’est juste un jour de mémoire.

Le choix de Malacca pour une telle annonce n’est pas un hasard, c’est tout à fait symbolique. Malacca était la capitale d’un puissant sultanat, une véritable puissance maritime jusqu’à ce que la ville du détroit tombe sous la coupe des Portugais, en 1511. C’est à Malacca qu’à débuter la colonisation, celle des Portugais, puis des Hollandais et enfin des Anglais, à partir de 1824, soit quatre siècles est demi d’occupation Européenne de la région. En y ajoutant une période d’occupation japonaise entre 1941 et 1945 qui a prouvé au Malais que les Européens n’étaient pas invincibles.

De plus, Tunku Abdul Rahman qui sera surnommé le père de l’indépendance, était le bienvenu à Malacca. Son parti, l’UMNO Malaya, avait obtenu quasiment 100% des suffrages lors du scrutin qui l’a porté au pouvoir.

L’accord d'indépendance malais a été signé le 8 février 1956 à Lancaster House (Londres), par Tunku Abdul Rahman Putra au nom du gouvernement malais et Alan Lennox-Boyd, secrétaire britannique aux Colonies au nom du gouvernement britannique. Le groupe revenant de Londres a reçu un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport de Batu Berendam, Melaka. De là, ils ont défilé accompagnés d'un groupe de jeunes à moto et de dizaines de voitures jusqu’au site de Padang Banda Hilir, à Malacca. C’est là que le premier cri de « Merdeka » (indépendance) a retenti. Le 31 août 1985, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj y a inauguré mémorial vise à commémorer et honorer les contributions et les sacrifices des combattants de la liberté qui ont libéré le pays des dirigeants coloniaux successifs. La lutte, qui a commencé dès 1511, a duré 446 ans et a abouti à la déclaration d'indépendance du 31 août 1957.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 février 2025

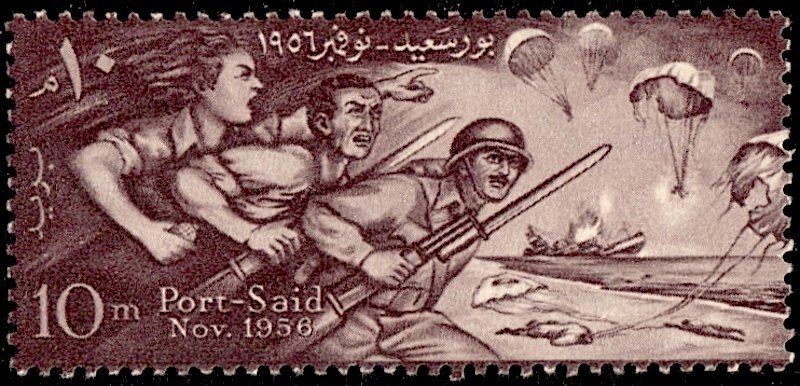

23 décembre : en Égypte, c’est le jour de la Victoire

Le 23 décembre 1956, les derniers soldats français et britanniques qui occupaient Port Saïd, quittaient définitivement l’Égypte après avoir vaincu son armé. Mais, le sens de l’Histoire a plaidé pour le vaincu, leur défaite diplomatique fut retentissante. Depuis cette date l’Égypte commémore sa victoire.

Le 23 décembre 1956, les derniers soldats français et britanniques qui occupaient Port Saïd, quittaient définitivement l’Égypte. Depuis ce jour, ce port méditerranéen situé à l’entrée du canal de Suez, célèbre sa libération. Deux ans plus tard, le 23 décembre 1958, un monument commémoratif, sous la forme d’un obélisque, était inauguré à Port Saïd, sur la place de Martyrs, en présence de Gamal Abdel Nasser, le leader égyptien qui a tenu tête aux Européens. Chaque année une cérémonie rappelle cet événement. À l’échelle du pays, le 23 décembre n’est pas férié mais il est désigné comme la Journée de la Victoire.

Et quelle victoire ! Celle du plus faible, comme c’est généralement le cas, sur les plus forts. On se souvient que la France et le Royaume uni, épaulés par Israël, avaient décidé de réagir militairement à un projet de nationalisation du canal de Suez par l’Égypte. Une expédition militaire fut lancée. Les parachutistes britanniques et français débarquèrent à Port-Saïd le 5 novembre et occupèrent la ville. Le lendemain, les Royal Marines débarquèrent à Port-Saïd, renforçant ainsi l'administration britannique et française. Les deux États européens n’avaient pas compris que l’ère des colonisations touchait à sa fin. Leur victoire militaire fut rapide, car l’armée égyptienne n’a été en mesure de résister, mais leur défaite militaire fut retentissante. Washington et Moscou ont fait pression de concert pour dissuader Paris et Londres de persister dans leur aventure et ces dernières furent contraintes à une retraite peu glorieuse. En raison de pressions politiques et économiques américaines, la Grande-Bretagne dut cesser le feu le 6 novembre 1956, sans prévenir ni la France ni Israël au préalable. La Grande-Bretagne et la France commencèrent à retirer leurs troupes de Port-Saïd en décembre. Le retrait s’est terminé le 23 décembre. Gamal Abdel Nasser y gagna un prestige évident auprès de toutes les nations luttant contre l’occupation coloniale. Depuis ce jour, Paris et Londres ont perdu pied aux Proche-Orient, au profit de Washington et de Moscou. Ce 23 décembre marquait la fin d’une époque.

Depuis 1977, la ville de Port-Saïd est jumelée avec le port tunisien de Bizerte qui vécu un épisode comparable.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 décembre 2024

23 octobre : la Hongrie commémore 1956 tout en soutenant la Russie

Le 23 octobre est un double anniversaire en Hongrie où on commémore la révolution de 1956, écrasée par Moscou, et celle de 1989 qui a mis fin au régime communiste. Cette fête nationale est aussi, pour une partie des Hongrois, l’occasion de manifester contre le régime autoritaire mis en place en 2012 par Viktor Orbán.

Voilà une journée bien embarrassante pour le gouvernement hongrois de Viktor Orbán qui soutient l’agression russe de l’Ukraine alors que la Hongrie commémore, chaque année, l’insurrection du 23 octobre 1956 contre l’oppression communiste. Cette révolution démocratique déclenchée par un désir de liberté sera écrasée dans le sang par une intervention de l’armée soviétique, au prix de 200 000 morts. Viktor Orbán a toujours été très ambiguë sur le sujet. En 2022 et 2023, lors des célébrations du 23-Octobre, il a choisi faire profil bas, préférant s’exprimer depuis une ville de province alors que l’opposition manifeste, comme chaque année, dans la capitale contre sa dictature. En 2024, il fera un discours à Budapest à 10h30, prudemment , dans un parc fermé, le parc Millenáris, et non sur un espace ouvert comme la place Kossuth ou la place Hősök, comme jadis. Il cède la rue à la rue à Péter Magyar qui rassemble ses partisans sur la place Bem József.

Le 23 octobre est un double anniversaire. La Hongrie commémore les événements de 1956 en même temps que la journée de 1989 qui a mis fin au régime communiste. Un tiers de siècle plus tard, le 23 octobre 1989, ce régime prenait fin, laissant la place à une république de Hongrie qui a fonctionné démocratiquement jusqu’au 1er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur d’une nouvelle constitution, inspirée des idées de l’extrême droite hongroise.

Cette journée du 23 octobre, dite Fête de la Révolution (Forradalom ünnepe), est devenue une fête nationale en 1990, marquée par des célébrations officielles de cette double célébration, est aussi l’occasion pour l’opposition de protester contre un État hongrois aux tendances de plus en plus autoritaires.

Victor Orbán n’était pas né en 1956, mais l’évènement lui doit beaucoup politiquement. En effet, il s’était fait connaître en 1989 lors des obsèques d’Imre Nagy, exécuté en 1958 pour avoir été le leader de l’insurrection de 1956 : le jeune Orbán, alors inconnu, avait pris la parole devant la foule pour réclamer le départ de Hongrie des forces soviétiques qui y stationnaient depuis 1956. Il fut ovationné par les 200 000 personnes qui assistaient à l’hommage à Nagy. En 2018, ce même Orbán fera enlever nuitamment, la statue d’Irme Nagy qui faisait face au Parlement pour la reléguer dans un obscur jardin de Budapest. Érigée en 1996, pour le 40e anniversaire de 56, c’était une des plus photographiée de Budapest. La trahison des idéaux de liberté de 1956, par le régime d’Orbán et sa réécriture de l’histoire était déjà pleinement en marche. Dans ses discours du 23-Octobre, Orban concentre ses attaques sur Bruxelles. L’UE (dont les fonds européens ont rempli les poches de sa famille) comparée à l’URSS est un leitmotiv de ses discours.

En septembre 2024, son directeur politique, Balázs Orbán (un homonyme) a été plus clair encore, affirmant qu’ « à partir de 1956, nous n'aurions probablement pas fait ce que le président Zelensky a fait il y a deux ans et demi, car c'est irresponsable.» Le tollé a été presque unanime, y compris au Fidesz, le parti au pouvoir. Car dans l’opinion, le souvenir de 1956 rime toujours avec un désir de liberté étouffée par les Russes.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 octobre 2024

13 août : la Journée de la femme en Tunisie

Le jour est férié en Tunisie. La date du 13 août correspond à l'anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel en 1956. Hélas, l’interprétation du Coran par Kaïs Saïed est bien plus conservatrice que celle de Habib Bourguiba dont on célèbre aujourd’hui l’action de manière rituelle.

Le jour est férié en Tunisie. La date du 13 août correspond à l'anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel en 1956. Ce CPS, voulu par le président de l’époque, Habib Bourguiba, est entré en vigueur le 1er janvier 1957. Ce code était le plus avancé à l’époque dans un pays musulman. Il abolissait la polygamie, créait une procédure judiciaire de divorce et prévoyait que le mariage ne pouvait être célébré qu'avec l'accord mutuel des deux parties. Ce code a ensuite été amélioré en 1993 en abolissant une partie du Code relative au devoir d’obéissance de l’épouse envers son mari. Le président Ben Ali a également révisé le Code de la nationalité, permettant ainsi aux mères tunisiennes de transmettre leur nationalité aux enfants nés hors de Tunisie, quelle que soit la nationalité du père. Cette mesure était sans précédent dans les pays à majorité arabo-musulmane de l’époque. La réforme de 1993 a également accordé la tutelle automatique des enfants à la mère en cas de divorce. Toutefois, elle n’a pas modifié le statut de la mère dans l’institution familiale, le mari étant toujours considéré comme le « chef ».

Le 13 août, la Tunisie célèbre la Journée nationale de la femme (اليوم الوطني للمرأة), mais cette journée se déroule toujours dans un contexte d’inégalité. Malgré les efforts des féministes et des militants des droits de l’homme, les femmes tunisiennes ne peuvent toujours pas accéder à l’égalité successorale (la part des frères est le double de celle de leurs sœurs). Kaïs Saïed, le président actuel, qui est en train d’imposer sa dictature au pays, y est formellement opposé. Depuis 1956, les mentalités ont, hélas, bien régressé à l’égard du statut de la femme tunisienne. La nouvelle constitution est moins laïque que la précédente et l’interprétation du Coran par Kaïs Saïed est bien plus conservatrice que celle de Habib Bourguiba dont on célèbre aujourd’hui l’action de manière rituelle.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 août 2024

9 août : hommage aux femmes sud-africaines

La Journée nationale des femmes en Afrique du Sud rappelle la marche du 9 août 1956 : 20 000 femmes noires (et quelque militantes blanches) protestant contre l’imposition d’un pas law restreignant la liberté de circulation des non Blancs dans le pays, notamment dans les villes.

La Journée nationale des femmes (National Women's Day) en Afrique du Sud rappelle la marche du 9 août 1956. Il y a 66 ans, 20 000 femmes noires (et quelques militantes blanches) protestèrent contre l’imposition d’un pas law restreignant la liberté de circulation des non-Blancs dans le pays, notamment dans les villes.

Beaucoup défilaient avec leurs enfants sur le dos pour exprimer leur frustration et leur colère face à ce nouvel aspect de l'apartheid. Organisée par la Fédération des femmes Sud-africaines, la manifestation de masse s’est déroulée à l’Union Buildings à Pretoria (siège du gouvernement). Une pétition, rassemblant 14 000 signatures, est alors remise au secrétaire du premier ministre, mais elle ne sera sans aucun effet sur des autorités sud-africaines qui jouissent, à l’époque, d’un grand soutient international. Instauré en 1952, le pass law ne sera aboli qu'en… 1986, soit 30 ans plus tard.

Le 9 août 2000, un monument a été inauguré au Malibongwe Embokodweni , l'amphithéâtre de l'Union Buildings à Pretoria pour célébrer et commémorer l'événement de 1956. Le 9 août est férié en Afrique-du-Sud.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 9 août 2024

photo : K. Kendall

19 décembre : la révolution inachevée de décembre au Soudan

Le 19 décembre 2018, des manifestants se rassemblaient à Khartoum pour protester contre la vie chère et réclamer le départ du dictateur Omar El Béchir. Celui tombera, mais le gouvernement de transition n’est pas parvenu à instaurer la démocratie. L’armée a pris le pouvoir et aujourd’hui, le pays est en proie à une véritable guerre entre de clans.

Le 19 décembre 2018, des manifestants se rassemblaient à Khartoum pour protester contre la vie chère, alors que le pays est en proie à une grave crise économique. Les manifestants réclament le départ du président Omar El Béchir, en place depuis près de trente ans. Pour ce dictateur, ce sera le début de la fin, puisqu’il sera renversé par l’armée le 11 avril suivant.

Cette date n’avait pas été choisie au hasard. Le 19 décembre est l’anniversaire de la déclaration d’indépendance du Soudan par les députés du Parlement soudanais le 19 décembre 1956, marquant la fin de plusieurs décennies de colonisation du pays par la Grande-Bretagne.

Malheureusement, la Révolution de décembre 2018 n’a pas atteint son but d’instaurer la démocratie au Soudan. Le gouvernement de transition, dirigé par Abdallah Hamdok, ne parvient pas à s’imposer. Les élections libres n’ont pas pu être organisées. Un coup d’État militaire, le 25 octobre 2021, mené par le général Abdel Fattah al-Burhane, douche tout espoir d’une démocratisation rapide du régime.

Le 19 décembre 2021, pour marquer l’anniversaire de la révolution, une immense manifestation a eu lieu dans tout le pays. À Khartoum, les manifestations ont pris une dimension insurrectionnelle avec l’occupation de la place du palais présidentiel par les manifestants qui dénonce la mainmise des militaires sur l’avenir du pays. La même protestation d’ampleur contre la dictature militaire n’a pas eu lieu en 2022. Le contexte a radicalement changé.

Depuis, la situation s’est encore dégradée. Le pays, et la capitale en particulier, est en proie à des combats meurtriers entre l’armée sous les ordres du général al-Burhane et des paramilitaires dirigés par son rival, Mohamed Hamdane Dagalo, dit Hemeti. Ce dernier contrôle aujourd’hui presque toute la capitale. Pour les civils pris au piège des tirs croisés, les conséquences sont dramatiques. Plus de 5 millions de personnes ont dû fuir leur foyer pour échapper à la violence, la plupart des établissements de santé ne sont plus opérationnels et la faim et les maladies sont en augmentation. Les paramilitaires du général « Hemetti » accroissent leur contrôle sur l’ouest du pays, tandis que l’armée régulière ne tient plus qu’une fraction du territoire entre le Nil et la mer Rouge… Les espoirs générés par la Révolution de décembre sont plus éloignés que jamais.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 décembre 2023

Le slogan de la Révolution de décembre : سقط – بس "Tasgut bas" (Juste tomber, c'est tout !)

1er janvier : le Soudan célèbre 67 ans d’une indépendance qui n’était pas évidente

Le Soudan fête son indépendance le 1er janvier qui est aussi sa fête nationale. Il est né en 1956 de la volonté des Anglais de limiter la puissance de l’Égypte et de la part des Soudanais, de voir partir les Anglais et de ne plus dépendre du Caire. Le pays n’a pas obtenu son indépendance à l’issue d’une guerre coloniale comme beaucoup d’États africains, mais en a déclenché une en devenant indépendant.

L’indépendance du Soudan anglais n’était pas une évidence au milieu du XXe siècle. Le Caire qui secouait la tutelle britannique considérait le pays comme le prolongement de l’Égypte, avec quelques arguments comme la très grande proximité culturelle et religieuse des Égyptiens du sud et des Soudanais du Nord. L’Égypte a toujours considéré que tout se passait au Soudan comme ses affaires intérieures et a toujours favorisé, chez son voisin du sud, les régimes autoritaires.

Le Soudan est né de la volonté des Anglais de limiter la puissance de l’Égypte. L’ensemble des deux pays pèserait aujourd’hui plus de 150 millions d’habitants. En 1953, peu après la libération de l’Égypte de la tutelle britannique, le roi Farouk s’est déclaré roi d’Égypte et du Soudan. Londres qui hésitait a opté pour une émancipation du Soudan et organisé un référendum qui a donné une large majorité en faveur de l’indépendance plutôt qu’un rattachement à l’Égypte. Celle-ci a été effective le 1er janvier 1956. C’est cet anniversaire que célèbre ce Jour de l’Indépendance (عيد استقلال السودان), jour férié qui fait office de fête nationale du Soudan.

Les partisans d’une union avec l’Égypte sont représentés par le Parti unioniste démocratique (DUP). L’un de ses principaux leaders, Mohamed Osman al-Mirghani vient de rentrer à Khartoum, après décennie d’exil au Caire. Cela ne favorisera pas un accord entre les militaires au pouvoir depuis le coup d’État d’octobre 2021 et le gouvernement civil issus de la révolution qui a renversé l’ancien dictateur. Le Caire ne cherche pas à encourager un processus démocratique chez un voisin qu’il considère comme appartenant à son « étranger proche », pour reprendre une formule évoquant une situation comparable. 67 ans après de départ des Anglais, les Soudanais sont toujours en quête de leur indépendance.

Autre singularité, le Soudan, n’a pas obtenu son indépendance à l’issue d’une guerre coloniale comme beaucoup d’États africains, mais au contraire, en a déclenché une en devenant indépendant.

Le Soudan qui est devenu indépendant le 1er janvier 1956, était beaucoup plus étendu qu’aujourd’hui. Les Britanniques qui dominaient la région, avaient en effet pris l’initiative de rassembler en un seul pays des provinces sahéliennes et désertiques du Nord, de culture arabo-musulmanne à la Haute vallée du Nil, chrétienne ou animiste. Cette réunion avait été opérée dix ans plus tôt sans consulter les populations sudistes. En 1956, ils ont vu les colons britanniques remplacés par des administrateurs arabes venus du Nord. Une première guerre d’indépendance a débuté, puis une seconde, qui finalement mènera à l’indépendance d’un Soudan du Sud le 9 juillet 2011, laissant au nord, un Soudan arabo-musulman correspondant à la portion du pays convoité par Le Caire en 1952.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er janvier 2023

La cérémonie officielle qui marqua l'accession à l'indépendance eut lieu le 1er janvier 1956 au Palais du Peuple. Ce jour-là, les drapeaux égyptien et britannique ont été abaissés. Le nouveau drapeau soudanais a été hissé par Ismail al-Azhari, le premier ministre du Soudan.

18 juin : l'Égypte commémore le départ des Anglais

L’Égypte fête l’évacuation du pays par les troupes britannique en 1956.

L'Égypte célèbre chaque 18 juin, la Journée de l' évacuation ( عيد الجلاء ). C'est l'une des fêtes nationales les plus célébrées, cependant, les institutions publiques, les ministères et les bureaux restent ouverts.

La Grande-Bretagne a occupé l'Égypte partir de 1882. Le 23 juillet 1952, un coup d'État a conduit au renversement du régime, à l'abdication et à l'exil du roi Farouk, qui gouvernait le pays sous la tutelle britannique. La République d'Égypte a été proclamée et l'occupation britannique se devait de prendre fin. En 1954, la Grande-Bretagne et l'Égypte ont finalement signé un accord en vertu duquel la Grande-Bretagne devait retirer ses forces au cours des 20 mois suivants.

Le dernier soldat britannique a quitté le territoire de l'Égypte indépendante le 13 juin 1956. Le 18 juin, une cérémonie solennelle a eu lieu, au cours de laquelle le président égyptien a hissé le drapeau national au-dessus du dernier bâtiment libéré à Port-Saïd, déclarant ainsi officiellement la fin du retrait des troupes britanniques. Le Jour de l'évacuation célèbre chaque année cet événement le 18 juin. La fête est connue sous le nom d’Aïd el-Galaa (ou d’Eid el-Galaa).

Quelques mois plus tard, en octobre, l’Égypte étaient attaquée par une coalition franco-israélo-britannique, entrainant une déroute militaire mais une formidable victoire diplomatique.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde

Monnaie de 50 piastres émise pour commémorer l’évacuation

23 mars : le jour où le Pakistan est devenu une république islamique

Le Jour du Pakistan commémore deux événements : la Résolution de Lahore du 23 mars 1940 et la proclamation de la république islamique du Pakistan, le 23 mars 1956.

Le Jour du Pakistan (یوم پاکستان,) commémore deux événements : la Résolution de Lahore du 23 mars 1940 et la proclamation de la république islamique du Pakistan, le 23 mars 1956. C’est un des principaux jours fériés du pays.

La résolution de Lahore (قرارداد لاہور), ou Résolution du Pakistan (قرارداد پاکستان)est une déclaration politique de la Ligue musulmane (parti défendant les intérêts des musulmans dans l’empire britannique des Indes) appelant à la création d'États indépendants pour les musulmans du nord-ouest et de l'est des Indes britanniques. Cette déclaration, faite le 23 mars 1940, est vue aujourd’hui comme l’annonce d’un Pakistan indépendant distinct du reste de l’Inde. En réalité, le projet de partition était encore flou et de faisait pas l’unanimité parmi les combattant pour l’indépendance.

Le terme de « Pakistan » a été inventé en 1933, par Choudhary Rahmat Ali un homme politique pakistanais établi à Cambridge, à partir des noms des principales nations du nord de l’Inde : Punjab, Afghania, Kashmir (Cachemire), Sindh et Balouchistan. Le « i » du milieu a été rajouté pour des raisons phonétiques. En ourdou, pâk signifie « pur » et stân , « pays », ce qui fait du Pakistan, le « pays des purs ».

La même date, le 23 mars, a été reprise quand le Pakistan (indépendant depuis le 14 août 1947) a quitté son statut de dominion fédéral au sein de l’Empire britannique pour devenir une république, la toute première « république islamique ».

Les principales célébrations du Pakistan Day se déroulent à Islamabad : défilés militaires et civils, remises de médailles, chant, prières et dépôt de gerbes au mausolée du fondateur du Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, ainsi qu’à celui de Muhammad Iqbal, le poète national.

Cette journée du Pakistan est aussi célébrée par la diaspora à Londres, New York, (où une parade annuelle est organisée), au Canada…

Le Pakistan Day ( یوم پاکستان ) est aussi appelé Jour de la République ( يوم جمهوريه) ou simplement 23-Mars.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 mars 2022

Le Minar-e-Pakistan a été érigé à Lahore dans les années 1960 sur le site où le 23 mars 1940 a été prononcé la Résolution

La foule sous le portrait de Muhammad Ali Jinnah

20 mars : manifestations politiques en Tunisie pour la Fête de l’indépendance

La Tunisie célèbre son indépendance obtenue le 20 mars 1956. Cette journée est aussi l’occasion pour l’opposition de manifester contre la dérive autoritaire du président Kaïs Saïed depuis son coup d’État du 25 juillet dernier.

La Tunisie célèbre son indépendance obtenue le 20 mars 1956. La signature du Protocole de l’indépendance du pays, ce jour-là, mettait fin à la fin de la colonisation française. Celle-ci avait commencé le 12 mai 1881, sous la forme d'un protectorat de la France sur la Tunisie, imposé par le traité du Bardo. Quelques jours plus tôt, les troupes françaises avaient pénétré dans le pays sans rencontrer grande résistance. L’Empire ottoman, tutelle théorique de la Tunisie, n’avait pas réagi. La France a régi le pays pendant trois quarts de siècle, réprimant les émeutes et les tentatives d’émancipation.

La Tunisie n’a pas connu de guerre d’indépendance comme l’Algérie, même si la lutte armée a débuté le 18 janvier 1952 et la répression militaire française en réponse. Les années de lutte sous la conduite de son leader historique, Habib Bourguiba, ont été difficiles (guérilla, attentats, représailles). La situation est apaisée par la reconnaissance de l'autonomie interne de la Tunisie, en 1954. La France finit par reconnaître « solennellement l'indépendance de la Tunisie » le 20 mars 1956, tout en conservant la base militaire de Bizerte (jusqu’au 15 octobre 1963).

Habib Bourguiba sera son premier président de la République après l’abolition de la monarchie husseinite le 25 juillet 1957. La république s’est imposée mais pas vraiment la démocratie : son parti le Parti socialiste destourien (ex Néo-Destour) s’est incrusté au pouvoir et Habib Bourguiba a fini par être désigné président à vie en 1975. Il sera renversé en 1987 par un premier ministre qui imposera une véritable dictature et un régime reposant sur la corruption. Ce dernier a été renversé le 14 janvier 2011. S’ensuit un régime établi sur des bases démocratiques qui a vécu de manière chaotique jusqu’à ce que le président en place, Kaïs Saïed, ne suspende le Parlement le 25 juillet 2021 et fasse disparaître la démocratie représentative pour imposer sa dictature.

C’est contre ce coup de force qui a mis un terme à une transition démocratique, unique dans le monde arabe, que l’opposition a appelé à manifester ce 20 mars pour dénoncer la dérive autoritaire du président qui cumule tous les pouvoirs entre ses mains. En prévision, le gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, a interdit les manifestations politiques sur l’avenue Habib Bourguiba (avenue de la Révolution). En 2021, le président avait brillé par son absence à la Fête de l’Indépendance (عيد الإستقلال). En 2022, un discours est annoncé.

L’opposition a appelé à célébrer la fête de l’Indépendance, tout en dénonçant la violation flagrante des libertés et en demandant un retour au processus démocratique. Le référendum promis par le président n’a jamais eu lieu. Les Tunisiens ont boudé la consultation lancée par le président sur le sujet (à peine 10% de participation) et qui se termine ce 20 mars.

Demain, 21 mars, ce devait être la Fête de la jeunesse (elle a été supprimée en 2011).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 mars 2022

2 décembre : les débuts d’une très improbable révolution cubaine

Tout a commencé de manière assez brouillonne sur la côte du Mexique. Après un premier échec en 1953 , qui leur ont valu la prison, puis l’exil, Fidel Castro et son jeune frère Raul se lancent avec une poignée d’hommes dans une nouvelle tentative pour reverser le dictateur Battista… c’est le Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Tout a commencé de manière assez brouillonne sur la côte du Mexique. Après un premier échec en 1953, qui leur ont valu la prison, puis l’exil, un jeune avocat cubain du nom de Fidel Castro et son jeune frère Raul se lancent avec une poignée d’hommes dans une nouvelle tentative pour renverser le dictateur Battista. Pour cela il faut retourner discrètement à Cuba. Un vieux yacht, baptisé le Granma, est acheté et retapé à la hâte, on remplit la cale d’armes et on s’embarque en pleine nuit pour échapper aux garde-côtes mexicains, nous sommes le 25 novembre 1956. Il y a 2000 km à parcourir pour relier les côtes cubaines, le trajet sera plus long que prévu, l’eau et la nourriture manquent mais qu’importe, on part faire la révolution. Peu habitués à la mer, plusieurs hommes sont malades. Il y a bien un médecin à bord, un certain Ernesto Guevara, mais qui ne sera pas d’un grand secours. Une forte tempête survient, le bateau manque plusieurs fois de se reverser, 82 hommes s’y entassent alors qu’il est prévu pour 25 au maximum. Un homme tombe à la mer, on le repêche par miracle. Mais pour ne pas couler, la majeure partie du matériel est jetée à la mer, sauf les armes bien sûr.

Le Granma arrive enfin au large des côtes cubaines le 2 décembre, mais ne trouve pas l’endroit prévu pour débarquer. Finalement, il s’échoue dans une mangrove. Un des plus beaux sites de Cuba, aujourd’hui classé au Patrimoine mondial par l’Unesco. Mais, les futurs barbudos qui débarquent, l’eau à hauteur de poitrine, mettront plusieurs heures pour se sortir de ces marais. Ils y perdront la moitié de leurs armes. La cinquantaine d’hommes qui les attendaient ailleurs, finit par les rejoindre avec des camions et des jeeps. En avant vers la montagne. Mais, l’armée cubaine est à leur trousse. Le 5 décembre, à l’Alegria de Pio, les révolutionnaires épuisés tombent sur les soldats de Battista. C’est leur baptême du feu, un véritable désastre. Ils ne seront que 22 survivants à parvenir à se réfugier dans la Sierra Maestra où ils mettront deux ans à préparer l’assaut final. Ainsi sont nées les Forces armées révolutionnaires que l'on célèbre à Cuba chaque 2 décembre, le Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Comme chaque année, un groupe de plusieurs jeunes de la province de Granma pataugent dans la mangrove à l'aube de ce 2 décembre, pour rejouer le débarquement du yacht Granma au lieu-dit de Los Cayuelos (sur la commune de Niquero), le lieu même où Castro a débarqué à Cuba il y a 65 ans.

Traditionnellement, un grand rassemblement est organisé au Monument de la Portada de la Libertad, pour une soirée culturelle à laquelle participeront de jeunes Cubains encadrés par les autorités. La nuit prochaine, des centaines de jeunes pionniers feront du camping en hommage à Fidel. Pour les soutiens du pouvoir cubain, le mythe demeure intact.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er décembre 2021