L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

25 septembre : hommage aux harkis

Depuis 2003, la France rend hommage aux combattants supplétifs de l’armée française en Algérie. C'est seulement en 2015, que furent reconnues les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France.

Les harkis sont des Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’indépendance de leur pays. Certains avaient pris en conscience le parti de la France ; d’autres n’ont pas eu vraiment eu le choix. Capturés les armes à la main, c’était la collaboration ou la mort. À la fin de la guerre, ils étaient 210 000, perçus en Algérie comme des traîtres à leur patrie et abandonné par la France le 12 mai 1962, en dépit des promesses du président De Gaulle. Finalement grâce à des désobéissance dans l’armée, 42 500 (90 000 si ont compte les familles) ont été rapatriés, les autres ont été abandonnés à leur sort, c’est-à-dire le plus souvent une exécution sommaire. En Algérie, le sujet demeure totalement tabou. Les terroristes et assassins des années 1990 ont été amnistiés, pas les harkis, qui sont toujours victimes de discriminations légales (y compris leurs enfants) et d’insultes régulières de la part des autorités.

En France, beaucoup ont passé des années, voire des décennies, dans des camps : Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard), Bias (Lot-et-Garonne) ou dans les 70 hameaux de forestage dans lesquels ils travaillaient pour l’Office national des forêts. Certains vivent encore dans ces camps qui ont été établis pour eux en 1962, après les accords d’Évian.

Pendant quatre décennies, ils ont été totalement oubliés. Après une première loi de reconnaissance des services rendus en 1994, sous le président Mitterrand, Jacques Chirac a reconnu officiellement leur drame et leur sacrifice, c’était le 25 septembre 2000, date qui a été retenue ensuite pour établir une Journée nationale d’hommage aux harkis, en 2003. Une initiative qui les a laissés très insatisfaits car ils attendaient aussi la reconnaissance de l’abandon volontaire dont la majorité d’entre eux ont été l’objet, ainsi que celle de la co-responsabilité française dans les massacres de 1962-1963. Jacques Chirac avait bien reconnu la responsabilité de l’État français dans les déportations de juifs, les harkis n’en attendaient pas moins. Nicolas Sarkozy qui en avait fait la promesse en 2007, ne fera finalement rien. Il faudra attendre, la déclaration du président Hollande en 2015 : « les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France ». Lundi 20 septembre 2021, Emmanuel Macron a demandé pardon aux Harkis et à leurs enfants, annonçant un projet de loi de réparation pour ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962. Celle-ci a été votée en février 2022, juste avant le cinquantenaire du 19 mars 1962. La loi du 23 février 2022 reconnaît la responsabilité de la France dans les conditions indignes du rapatriement et de l'accueil des harkis et de leurs familles, rapatriés d'Algérie après les accords d'Évian de 1962.

La loi ouvre également un droit à réparation pour les harkis et leurs familles qui ont séjourné dans des camps de transit et des hameaux de forestage. Selon le gouvernement, 50 000 personnes pourraient bénéficier de cette indemnisation, pour un montant d'environ 310 millions d’euros sur six ans.

Aujourd’hui, les harkis et leurs descendants représenteraient entre 500 000 et 800 000 personnes en France. Des enfants et même des petits-enfants de harkis continuent de s’identifier comme tels. Leur situation reste difficile, d’autant que le terme « harki » demeure une véritable insulte dans la diaspora algérienne comme elle l’est encore en Algérie.

En avril 2024, la CDEH a condamné la France pour avoir infligé à des enfants de harkis du camp de Bias (Lot-et-Garonne) « pour traitement inhumain ou dégradants » de la fait d’avoir grandi dans un camp entourés de barbelés et de leur avoir interdit l’école de la République. Ce jugement de la Cour européenne des droits de l’homme est une première.

Des cérémonies d’hommage sont organisées dans la majorité des villes de France chaque 25 septembre.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 septembre 2024

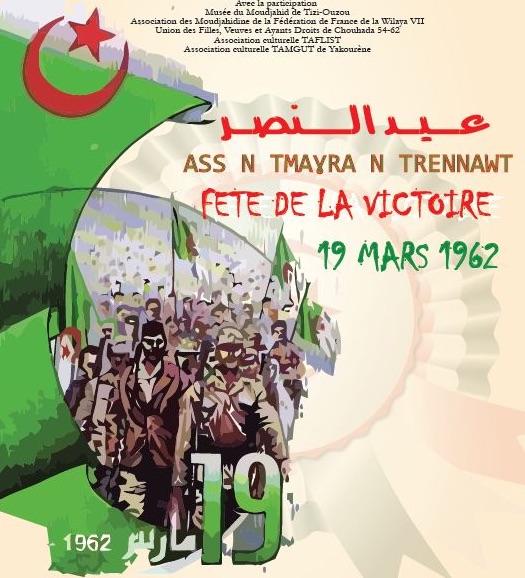

19 mars : hommage aux victimes de la guerre d'Algérie

La France commémore le 60e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. En 2012, cette date a été instituée “Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie” mais elle ne fait pas l’unanimité…

La France commémore le cessez-le-feu du 19 mars 1962, une célébration qui ne fait pas l’unanimité. Pour les appelés (1,2 millions) et leur famille, cela marque la fin d’un long et pénible engagement qui longtemps n’a pas eu droit à l’appellation de guerre. La date du 19 mars était célébrée depuis longtemps par les associations d’anciens combattants, mais elle n’a eu droit à une reconnaissance officielle qu’en 2012, pour le 50e anniversaire, comme Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Cette année pour le 60e anniversaire, l’événement est plus marqué qu’à l’ordinaire même si la guerre en Ukraine l’a relégué au second plan.

Le 19 mars comme date de l’hommage national aux morts en Algérie continue cependant à être rejetée par les représentants des « rapatriés » et des harkis. Si le 19 mars évoque la joie du retour des militaires français dans leur famille, il marque également l’amorce d’un drame pour les rapatriés, contraints au déracinement, et le début d’une tragédie pour les harkis, massacrés dans les semaines qui suivirent, au mépris des accords d’Evian. Si bien que le président Chirac avait inventé une nouvelle date d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, le 5 décembre. Mais faute du moindre fondement historique, elle est aujourd’hui peu marquée.

En Algérie, le 19 mars n’est pas férié, ce n’est que la Fête de la victoire (النصر). La vraie fête d’indépendance est le 5 juillet (date sa proclamation en 1962 et anniversaire du début de l’occupation du pays par les Français, le 5 juillet 1830). Avec le Hirak, beaucoup en Algérie rêvaient d’un seconde libération (une seconde indépendance pour certains !), et sont aujourd’hui très déçus que le mouvement se soit enrayé. Le système politique algérien, sclérosé et corrompu, est accusé par la majeure partie de la population d’avoir confisqué la victoire et l’indépendance au profit d’une petite élite.

A Paris, une cérémonie débute 16h30 au mémorial du quai Jacques Chirac qui a été complètement transformé pour l’occasion (remise de décorations, discours de la ministre déléguée aux Armées et dépôt de gerbes) - La cérémonie à l’Arc de Triomphe est à 18h30 (dépôt de gerbes et ravivage de la flamme).

Le 19 mars est dédié aux victimes du conflit : 30 à 35 000 Français (dont 25 000 militaires et 6 à 10 000 civils, ces derniers, en majorité tués après le 19 mars), 350 à 400 000 Algériens selon les historiens (et non un millions et demi d’après le discours officiel) quand aux harkis, les supplétifs algériens de l’armée française, la fourchette pour eux est encore plus large : de 30 à 150 000, selon les sources, et en comptants les règlement de compte après le 19 mars.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 mars 2025

8 février : il y a 60 ans, massacre au métro Charonne

Ce 8 février, au métro Charonne, à Paris, un hommage est rendu aux 9 victimes de la répression sauvage du 8 février 1962 lors de la manifestation contre l’OAS et pour la paix en Algérie.

Ce 8 février au métro Charonne, à Paris, un hommage est rendu aux 9 victimes de la répression sauvage du 8 février 1962 lors de la manifestation contre l’OAS et pour la paix en Algérie. Chaque année, à cette date plusieurs centaines de personnes se rassemblent devant la nation de métro située place du 8-Février 1962, dans le 11e arrondissement.

Pour ce 60e anniversaire, le Comité Vérité et Justice pour Charonne et plusieurs organisations invitent au rassemblement ce mardi 8 février 2022 à 18 heures, métro Charonne, à Paris

avec Delphine Renard, blessée grièvement lors de l’attentat visant André Malraux ; Jean-François Gavoury, président de l’Association Nationale pour la Protection de la Mémoire des Victimes de l’OAS (ANPROVEMO) ; Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, député ; Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

La CGT Ratp rend hommage aux victimes le même jour à 17h30 dans la station de métro.

Dimanche 13 février à 11h, un dépôt de gerbes sera fait au cimetière du Père Lachaise sur les tombes des victimes (face au mur des Fédérés).

Du 1er au 28 février, sur le parvis de la mairie du 11ème arrondissement, place Voltaire, la Ville de Paris a mis en place une exposition intitulée : “Massacre au métro Charonne, le 8 février 1962″.

Le 8 février 1962, alors que la manifestation se terminait, que les manifestants s’engouffraient dans le métro pour rentrer chez eux, la police chargea sans crier gare et avec une violence inouïe. Dans les escaliers de cette bouche de métro, les manifestants ont été piétinés et asphyxiés par les forces de l’ordres, qui leur ont lancé des grilles de fonte, celles qui entourent le pied des arbres de l’avenue. Dans la soirée on apprend qu’il y a eu huit morts, dont trois femmes et un adolescent de 15 ans, 250 blessés dont une centaine sont grièvement atteints. Un mois et demi après, une neuvième victime succombe à ses blessures . Un massacre, un de plus, qui s’est déroulé sous les ordres de Maurice Papon, préfet de police de Paris.

Le 13 février 1962, un million de personnes venues de l’ensemble de la région parisienne et de province assistent aux obsèques des victimes du 8 février dans un immense défilé de la place de la République au cimetière du Père-Lachaise. Le lendemain, les négociations avec le GPRA (Gouvernement provisoire de la République d’Algérie) reprennent et aboutissent au cessez-le-feu le 19 mars 1962.

Les victimes s’appelaient :

Jean-Pierre Bernard, il avait 30 ans et était dessinateur aux télécoms à Montparnasse,

Fanny Dewerpe, elle était secrétaire et issue d’une famille « décimée par les nazis ». Son mari, André Dewerpe était mort en 1954 des suites des violences policières subies lors des manifestations de 1952. Grièvement blessée lors de la manifestation du 8 février 1962 à Charonne, Fanny mourut à son arrivée à l’hôpital Saint-Louis.

Daniel Fery, jeune apprenti de 16 ans…

Anne-Claude Godeau, était employée aux Chèques postaux dans le 15ème arrondissement de Paris, elle avait 24 ans.

Édouard Lemarchand, employé de presse de 40 ans,

Susanne Martorell, employée de presse de 35 ans,

Hyppolite Pina, maçon de 58 ans,

Maurice Pochard, employé de bureau de 48 ans,

Raymond Wintgens, typographe de 44 ans…

Aucun policier ne sera poursuivi. Les enquêtes n’aboutiront pas. Le premier ministre renouvellera aussitôt sa confiance à Maurice Papon, lequel restera préfet de police de Paris jusqu’en janvier 1967. Le 17 juin 1966, une loi d'amnistie sera votée, couvrant les répressions des manifestations de 1961 (le massacre du 17 octobre notamment) et celles de 1962.

Finalement le 8 février 2022, le préfet Lallemand était présent à la cérémonie, pour la première fois en représentant du président de la République. La responsabilité de la police, aux ordres du gouvernement de l’époque, dirigé par Michel Debré, a clairement été reconnue. Pour la première fois ce massacre était qualifié officiellement de crime d’État.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 février 2022

17 octobre : il y a 60 ans, on noyait les Algériens dans la Seine

Le 17 octobre 1961, quelque 20 à 30 000 Algériens de Paris manifestaient pacifiquement pour protester contre le couvre-feu auquel ils étaient astreints. Sur ordre de Maurice Papon, préfet de police de Paris, les forces de l’ordre lancèrent un l’assaut qui sera sans pitié… plusieurs centaines de morts seront à déplorer.

Le 17 octobre 1961, quelque 20 à 30 000 Algériens de Paris manifestaient pacifiquement pour protester contre le couvre-feu auquel ils étaient astreints. Sur ordre de Maurice Papon, préfet de police de Paris, les forces de l’ordre lancèrent un l’assaut qui sera sans pitié : ceux qui cherchaient à rentrer chez eux furent arrêtés au pont de Neuilly et jetés dans la Seine par les policiers. Très peu savaient nager, la plupart se sont noyés. D’autres ont été retrouvés pendus près du Centre d’identification de Vincennes. La police, qui à l’époque n’avait admis que 3 morts, reconnaît aujourd’hui 140 victimes, les historiens évoquent 200 à 600 morts et disparus.

Le drame a longtemps été occulté, notamment par la tuerie policière du métro Charonne, l’année suivante, autre page noire des années De Gaulle qui couvrait la police de peur qu’elle ne le protège pas de l’OAS. Il a fallu la publication de l’ouvrage de l’historien Jean-Luc Einaudi et la manifestation anniversaire de 1991 pour que la mémoire des faits resurgisse et que les familles demandent réparation ; puis un procès (Papon contre Einaudi), en 1999, pour que l’État admette la réalité du « massacre ». Lionel Jospin s’opposera à une reconnaissance officielle. Le 17 octobre 2012, le président Hollande publie un communiqué : « Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes ». Il oublie de préciser que la manifestation était pacifique, comme c’est indiqué sur la plaque apposée par le maire de Paris en 2001 sur le pont Saint-Michel où a lieu la commémoration annuelle, au cours de laquelle une gerbe est jetée dans la Seine. Cette plaque a été remplacée par une stèle le 17 octobre 2019. En 2021, le président Macron dénonce, pour la première fois, des « crimes inexcusables pour la République ».

Quant à l’Algérie, elle a fait du 17 octobre la Journée nationale de l’Émigration. Celle-ci est célébrée à Alger au musée national du Moudjahid, en présence de moudjahidine de la Fédération France du FLN, d’historiens, de représentants de la gendarmerie nationale et de la DGSN.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 octobre 2021

Mise à jour 2024 : L’Assemblée nationale a voté jeudi 28 mars 2024 un texte demandant au gouvernement l’instauration d’une journée de commémoration du massacre du 17 octobre 1961. Sans surprise, les députés du Rassemblement national ont été les seuls à voter contre, par fidélité à l’héritage politique du FN, un parti qui a accueilli de nombreux partisans de l’Algérie française et dans membre de l’OAS.

Timbre algérien émis à l’occasion du 50e anniversaire