L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

24 mars : la journée mondiale de lutte contre la tuberculose

Alors que la tuberculose est redevenue la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde en 2023, la réduction des financements de l’USAID par l’administration Trump met grandement en péril l’objectif de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose que nous célébrons chaque 24 mars.

Alors que la tuberculose est redevenue la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde en 2023, la réduction des financements de l’USAID par l’administration Trump met grandement en péril l’objectif de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose : nous engager, investir et agir concrètement » tel est le thème, en 2025, de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose dont l’objectif mondial vise à mettre fin à la tuberculose d’ici à 2030.

Selon l'OMS, la tuberculose reste encore très répandue avec environ 10,8 millions de cas estimés dans le monde, dont 225 000 en Europe (chiffres de l’OMS 2023). C’est une épidémie mondiale ! On estime que 1,25 million de personnes sont décédées de cette pathologie en 2023. Les deux tiers des cas de tuberculose concernent principalement huit pays d’Asie et d’Afrique (Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, Philippines ; Nigéria, République démocratique du Congo, …). Avec la disparition de l ‘USAID, les traitements ont été suspendus dans de nombreux hôpitaux du Bangladesh. Les antituberculeux ne sont plus dispensés au Cambodge dans la moitié du pays. En Éthiopie, 5 000 professionnels de santé financés par USAID ont été licenciés du jour au lendemain compromettant la détection de nouveaux cas de tuberculose dans le pays. Au Pakistan, les activités de dépistage ont cessé dans 27 districts du pays.

C’est le 24 mars 1882 que le Dr Robert Koch a annoncé avoir découvert le bacille responsable de la tuberculose, ouvrant ainsi la voie au diagnostic et au traitement de la maladie. Le 24 mars de chaque année, nous célébrons cette journée mondiale pour faire mieux connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie et pour que de plus grands efforts soient consentis afin de mettre fin à l’épidémie mondiale de tuberculose qui préoccupe peu les pays du Nord. La nomination par Trump d’un ministre de la Santé antivax ne va pas arracher les choses.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mars 2025

Timbre destiné au territoire français de Djibouti, gravé par Jacques Derrey, 1965

24 mars : la Journée nationale du souvenir des Polonais qui ont sauvé des Juifs

Il y a exactement 80 ans, le 24 mars 1944, les Allemands assassinaient une famille polonaise et des juifs qu’elle cachait. Derrière la célébration parfaitement légitime de l’action des héros polonais qui ont sauvé des compatriotes juifs pendant la Shoah, se cache le souci d’infléchir l’image de la Pologne, pays où la population n’a pas partout été aussi bienveillante.

Il y a exactement 80 ans, le 24 mars 1944, les Allemands assassinaient une famille polonaise et les juifs qu’elle cachait. L'exécution, qui a eu lieu à la suite d'une perquisition de la maison Józef et Wiktoria Ulma, était le résultat d'une dénonciation.

Cette célébration a lieu chaque année depuis 2018, à l’initiative d’Andrzej Duda, le président de la république polonaise et militant d’extrême droite. Derrière la célébration parfaitement légitime de l’action des héros polonais qui ont sauvé des compatriotes juifs pendant la Shoah, se cache le souci d’infléchir l’image de la Pologne, pays où la population n’a pas partout été aussi bienveillante. De très nombreux juifs ont été dénoncés, voire assassinés par leurs voisins, avec l’approbation des autorités polonaises sous occupation allemande. Une politique, moins meurtrière, mais toujours franchement antisémite a subsisté sous le régime communiste. Les gouvernements d’extrême droite des années 2010 ont fait voter des lois interdisant la publication de travaux explorant ce versant peu glorieux de l’histoire de la Pologne. Le pays a perdu 90% de sa communauté juive pendant l’occupation. En vertu d’une loi controversée sur l’Holocauste, il est maintenant interdit à quiconque d’accuser la « nation polonaise » de la moindre complicité dans les crimes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le texte “punit par des amendes ou des peines de prison allant jusqu’à trois ans de réclusion ceux qui attribuent ‘à la nation ou à l’État polonais’ des crimes commis par les nazis allemands en Pologne occupée”. Cette loi a été votée en 2018, l’année où a été instaurée la Journée nationale du souvenir des Polonais qui ont sauvé des Juifs (Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów) qui est célébrée aujourd’hui.

La date choisie pour le jour du souvenir fait référence à l'histoire tragique de Józef et Wiktoria Ulma, de leurs enfants (Stanisława, 8 ans, Barbara, 6 ans, Władysław, 5 ans, Franciszek, 4 ans, Antoni, 3 ans, et Maria, un an et demi) et les juifs qui se sont cachés pendant deux ans dans le grenier de la maison Ulma. Il s'agissait de Saul Goldman, de ses quatre fils (Baruch, Mechem, Joachim et Moses), de la petite-fille de Chaim Goldman - Lea (Layca) Didner, de sa fille Resszla et de Genia (Gołda) Grünfeld née Goldman. Cette histoire tragique s’est déroulée dans le village de Markowa, dans la région de Rzeszów, dans les Basses-Carpates.

En 1995, Józef et Wiktoria Ulma ont reçu à titre posthume le titre de Justes parmi les Nations de la part de l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. Mais l’Église catholique ne voulant pas être en reste, le couple Ulma a été béatifié par décret du pape Françoi, en septembre 2023, après près de vingt ans de processus de béatification enclenché par le pape Jean Paul II.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mars 2024

Mémorial de Markowa, installé en 2018

24 mars : la Journée de la vie, journée militante anti-avortement en Pologne

La Journée nationale de la vie a été instaurée à une époque où le Parlement était dominé par les partis conservateurs et l’extrême droite catholique qui ont fait de la Pologne le pays le plus restrictif d’Europe en matière d’IVG. Depuis, le pays a changé et le nouveau gouvernement a promis de faire évoluer la législation en dépit du puissant lobby traditionaliste.

La Journée nationale de la vie (Narodowy Dzień Życia) a été instaurée en 2004 par le Sjem (Parlement) à une époque où il était dominé par les conservateurs et l’extrême droite catholique. Cette journée du 24 mars, qui n’est toutefois pas un jour férié, a été placée la veille de la fête chrétienne de la Nativité (25 mars) qui est aussi une journée militante. En effet, une Journée mondiale de la sainteté de la vie est célébrée chaque année le 25 mars a l’initiative du pape Jean Paul II.

Le parti Droit et justice (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), nationaliste et ultra-conservateur, qui a dominé le paysage politique polonais de 2004 à 2007 et de 2015 à 2023, est aussi celui du président Andrzej Duda dont le mandat court jusqu’en juillet 2025. Celui-ci dispose d’un droit de veto sur les lois votées. L’interdiction de l’avortement a été l’un des chevaux de bataille du PIS au pouvoir pendant toutes ces années. La législation en la matière a même été nettement durcie en 2017 et à nouveau en 2020.

De fait, la Pologne reste le pays d’Europe où le droit à l'IVG est de loin le plus restrictif d'Europe (si on excepte les très hypocrites principautés du Liechtenstein et de Monaco dont les frontières sont vite franchies en cas de besoin). Cette quasi interdiction ne correspond plus aux attentes d’une population polonaise qui a pris nettement ses distances avec l’Église. En juin 2023, encore, des milliers de manifestants descendaient dans les rues de Varsovie, pour dénoncer le décès d’une femme enceinte, Dorota Lalik, le 24 mai 2023. Alors que sa vie était menacée, les médecins ont refusé d’intervenir tant que la mort du bébé n’était pas confirmée. Le bébé est mort, la mère aussi. Depuis 2020, six autres femmes enceintes ont ainsi péri, faute d’aide médicale.

L'IVG avait été autorisée par les communistes dès 1956, bien avant les pays occidentaux. C'est la chute du mur et le retour de l'Église au pouvoir, sous la présidence de Lech Wałęsa, qui avait entrainé son abrogation en 1993.

Mais depuis les élections d'octobre 2023, un nouveau gouvernement polonais, plus libéral, a déjà approuvé un projet de loi ouvrant l'accès libre à l'IVG médicamenteuse (jusque-là interdit en Pologne) et le nouveau Premier ministre Donald Tusk a annoncé que, conformément à ses promesses électorales, son parti centriste, la Coalition civique (KO), annonce un texte autorisant l'avortement légal et sécurisé jusqu'à la 12e semaine de la grossesse et et supprimant la clause de conscience pour les médecins travaillant dans les établissements publics. Arrachée au camp libéral par les mobilisations féministes, cette promesse continue à faire débat au sein de la nouvelle coalition. Le texte n’a pas encore été voté par le Sjem.

Rien n’est gagné en effet, un membre de la coalition gouvernementale, la Troisième voie (chrétien-démocrate), est opposé à l'idée d'une libéralisation aussi poussée du droit à l'avortement. Ce groupement, composé du parti Pologne 2050 du président de la chambre basse du parlement, Szymon Holownia, et du parti paysan PSL, propose seulement le retour de l'ancienne loi de 1993 qui prévoyait un droit très limité à l'avortement.

Le 24 mars est traditionnellement l’occasion de Marches pour la vie et pour la famille. Mais cette année, cependant, en raison du dimanche des Rameaux, qui tombe le 24 mars, l'événement a été reporté au 14 avril, jour du baptême de la Pologne.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mars 2024

STRAJK KOBIET ! la grève des femmes

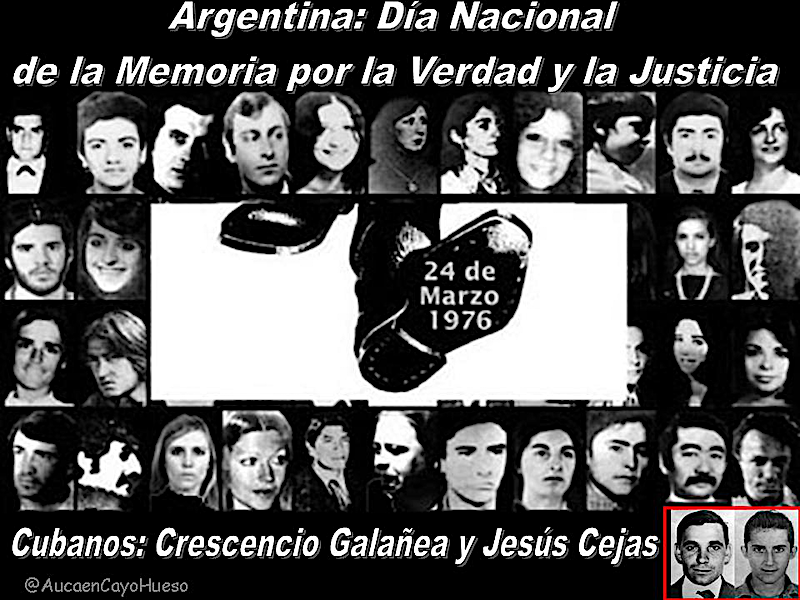

24 mars : 46 ans après le coup d'État militaire, l'Argentine se souvient de la dictature

L’Argentine commémore le coup d’État de 1976 et les 30 000 victimes de l’État policier. Cette Journée nationale de la mémoire et pour la vérité est fériée, mais la fête n’est pas du goût de tout le monde, car elle rappelle le premier jour de la période la plus sombre de l’histoire de l’Argentine.

L’Argentine commémore le coup d’État de 1976 et les 30 000 victimes de l’État policier. Cette Journée nationale de la mémoire et pour la vérité (Día Nacional de la Verdad y la Justicia), instituée en 2002, est fériée depuis 2006, mais la célébration du 24 de marzo n’est pas du goût de tout le monde, car elle rappelle le premier jour de la période la plus sombre de l’histoire de l’Argentine marqué par des violations quotidiennes des droits humains, des assassinats politiques, des enlèvements d’enfants… Avec celle de Pinochet, au Chili à la même époque, la dictature instaurée par Jorge Rafael Videla à la suite du coup d’État militaire du 24 mars 1976, a été l’une des plus sanglante du continent.

Dès le retour de la démocratie, la première marche avait été organisée le 24 mars 1986 pour commémorer le coup d'État organisé par les Mères de la place de Mai, mais il a fallu attendre les années 2000 pour en faire un jour férié, d’abord non chômé, puis le président Kirchner en a fait une journée non travaillé (2006). Le président Macri a tenté en 2017 d’en faire une fête mobile, mais a dû y renoncer devant le tollé provoqué par l’abandon de la date symbole du 24 mars.

Après la chute du régime militaire (le 10 décembre 1983), une loi dite “point final” (1986) pardonnait aux responsables de crimes contre l'humanité, aucune poursuite ne pouvait être entreprise.Le 14 juin 2005, grâce au président Néstor Kirchner, la Cour suprême de justice de la nation a finalement déclaré l'inconstitutionnalité de cette loi, ce qui avait permis l'organisation de nombreux procès publics contre les auteurs des crimes de la dictature. À l'heure actuelle, on continue d'enquêter sur les événements survenus entre 1976 et 1983 dans les différents centres de détention clandestins.

Des Français ont été victimes de la répression. Une cérémonie a eu lieu à l'ambassade d'Argentine en France à Buenos Aires, devant la plaque "Plus jamais" en souvenir des victimes du terrorisme d'État. On ne peut célébrer cette journée sans faire référence à la Marche des mères de la Plaza de Mayo, aux grand-mères de la Plaza de Mayo , à Héctor Germán Oesterheld, à Adolfo Pérez Esquivel… sans oublier l’écrivain Rodolfo Walsh, le fondateur du journalisme d'investigation en Argentine, assassiné par la junte militaire le 25 mars 1977, le lendemain de l’anniversaire du coup d’État.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mars 2022

Mise à jour 2024 : le nouveau président argentin, d’extrême droite, Javier Milei, s’applique à nier ou relativiser les crimes de la dictature : « il n’y a pas eu 30 000 disparus » s’obstine-t-il à affirmer. Ce 24 mars 2024, au moment même où avait lieu la traditionnelle marche mémorielle, le gouvernement mettait en ligne une vidéo de 12 mn remettant, pour la première fois depuis 1983, au goût du jour, la « théorie des deux démons » (Teoría de los dos demonios) qui consiste à justifier les crimes contre l’humanité commis pendant la dictature en les présentant comme une réponse à des attentats perpétrés, à l’époque, par des groupes d’extrême gauche. Milei a assorti la vidéo d’un mot-dièse : #nofueron3000 (ils n’ont pas été 30 000). Quant à la ministre de la sécurité, Patricia Bullrich, elle s’est apitoyée sur le sort des militaires et policier « injustement emprisonnés ». Le projet économique de Javier Miliei est totalement en phase avec celui de la dictature ; ses idées sur la société argentine également. Va-t-il faire basculer le pays à nouveau dans l’horreur ?

Mise à jour 2025 : à l’occasion du 49e anniversaire du putsch, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Buenos Aires pour dénoncer le révisionnisme historique de Javier Milei sur les crimes de la dictature. Le président argentin, qui dénonce une mémoire « tronquée », conteste toujours jusqu’au nombre de disparus ce qui lui permet de réhabiliter la théorie des « deux démons ». Ce 24 mars 2025, le président a ordonné la déclassification totale de toutes les informations et documents liés aux actions des Forces armées durant la période de 1976 à 1983. Mais aucun document permettant de localiser les corps des milliers de disparus ou les centaines de bébés volés à leurs famille, ne fera déclassifié.

24 mars : la Serbie se souvient des bombardements de l'OTAN

L’OTAN avait bombardé la Serbie pendant plusieurs semaines en 1999 pour prévenir un nouveau génocide de la part des Serbes. Après les horreurs de Srebrenica, le même processus avait commencé au Kosovo. L’intervention, illégale au regard du droit, avait permis de stopper les massacres, mais au prix de centaines de victimes des bombardements.

La Serbie célèbre chaque 24 mars Journée à la mémoire des bombardements de l’OTAN (Дана сећања на жртве НАТО бомбардовања). Ce soir les sirènes d'alerte de défense antiaérienne vont retentir à 19H45 (18H45 GMT), l'heure des premières frappes du 24 mars 1999. Cette journée de commémoration officielle n’est pas fériée.

La campagne avait impliqué l’ensemble des membres de l’OTAN à l’exception de la Grèce. Elle a duré 11 semaines. L'Otan a visé des dizaines de cibles militaires, puis des infrastructures (ponts, intersections ferroviaires, réseau électrique). Mais les bombardements ont parfois manqué leur cible, en faisant des victimes civiles, dont le bilan ne fait pas consensus. Les chiffres vont de 500 morts, selon l'ONG Human Rights Watch (dont les deux tiers sont des Albanais réfugiés en Serbie), à 2 500 selon le chiffre officiel des autorités serbes.

Cette intervention de l’OTAN contre la Serbie est citée régulièrement en exemple par les extrêmes droites et extrêmes gauches européennes qui soutiennent l’insoutenable : la destruction de l’Ukraine par Vladimir Poutine. Pourtant les contextes sont très différents. Les forces serbes étaient en guerre contre les mouvements indépendantistes kosovars. La province autonome du Kosovo (peuplée à plus de 80% d’Albanais), à laquelle Belgrade a supprimé toute autonomie, était en lutte contre la tutelle serbe. Ce conflit avait déjà fait 13 000 morts pour l’essentiel des Albanais tués par les forces serbes. Le massacre qui a déclenché l’intervention de l’OTAN est le massacre de Račak, un massacre délibéré de 45 civils par la police serbe, le 15 janvier 1999.

Les opinions publiques occidentales avaient découvert l’ampleur des massacres opérés par l’armée serbe en Bosnie. Le plus terrible fut le massacre de Srebrenica ou plus de 8 000 hommes et adolescents bosniaques ont été méthodiquement sélectionnés et exécuté un à un par les Serbes quasiment sous les yeux des casques bleus de l’ONU. Ces derniers incapables d’intervenir, ont refusé l’intervention de l’OTAN qui déjà à l’époque s’était proposée. Ce massacre, et ce ne fut pas le seul en Bosnie, a été qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et la Cour internationale de justice à plusieurs reprises. C’est pour ne pas être les témoins impuissants de tels massacres que les opinions publiques européennes et américaines ont soutenu massivement cette intervention de l’OTAN pourtant illégale au regard du droit international puisque le Kosovo n’est pas membre de l’OTAN et ne pouvait donc pas bénéficier de l’article 5, ni non plus la Bosnie-Herzégovine.

Les bombardements sur la Serbie avaient finalement contraint Slobodan Milosevic, le leader serbe, à retirer ses troupes du Kosovo. Cette province (anciennement autonome) majoritairement peuplée d'Albanais, avait été mise sous l'administration de l'ONU, puis a proclamé en 2008 son indépendance que la Serbie refuse toujours de reconnaître.

Aucune comparaison peut être faite entre l’entreprise génocidaire serbe en Bosnie et au Kosovo et les affrontements armés entre forces ukrainiennes et forces russes au Donbass qui en huit ans de guerre ont causé la mort de quelque 3500 civils.

En Serbie, le 24 mars est marqué par des cérémonies du souvenir organisées dans les villes et villages de toute la Serbie. Une cérémonie de dépôt de la colère à laquelle assistent de hauts responsables du gouvernement a lieu à la Flamme éternelle à Belgrade qui a été érigée en souvenir des victimes militaires et civiles du bombardement.

Au Kosovo, on se félicite de ce sauvetage inespéré qui a permis au pays d’exister et à un peuple de ne pas être dispersé ou massacré.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mars 2022

Le mémorial du parc Tašmajdan à Belgrade