L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

22 janvier : la Journée de la culture hongroise

La Journée de la culture hongroise est célébrée depuis 1989, en souvenir du jour où le poète Ferenc Kölcsey a achevé le manuscrit de l'hymne national. C’était à Szatmárcsek le 22 janvier 1823.

La Journée de la culture hongroise (Magyar Kultúra Napja) est célébrée depuis 1989, en souvenir du jour où le poète Ferenc Kölcsey a achevé le manuscrit de l'hymne national. C’était à Szatmárcsek le 22 janvier 1823. En décembre 2022, le 22-Janvier est devenu une journée de commémoration officielle, pour une première célébration le 22 février 2023 afin de marquer le 200e anniversaire de l’hymne national hongrois.

C’est en effet le 22 janvier 1823 que le poète Ferenc Kölcsey a achevé son grand poème Himnusz (« Hymne ») ou Isten, áldd meg a magyart (« Bénis le Hongrois, ô Seigneur »), tiré des Siècles tonitruants du peuple hongrois, qui est devenu en 1989 l'hymne national de la Hongrie sur une musique de Ferenc Erkel datée de 1844.

Concerts, soirées littéraires, projections de films et expositions. Cette année, de nombreux programmes passionnants ont été préparés dans tout le pays pour la Journée de la culture hongroise. Plusieurs prix sont décernés ce 22 janvier : le prix littéraire Sándor Márai, le prix Csemadok pour la culture publique et l'œuvre de toute une vie, ainsi que les prix István Gyurcsó et Zoltán Fábry.

Bien que signalée dans tous les médias, la Journée de la culture hongroise demeure toutefois assez confidentielle.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 janvier 2025

22 janvier : la Bolivie célèbre son pluralisme culturel

Ce nouveau jour férié a pour but de l’affirmer au reste du monde : la Bolivie est un État majoritairement peuplé d’Indigènes. Il a fallu pourtant attendre le 22 janvier 2006 pour qu’un Indien accède à la présidence d’une République fondée 181 ans plus tôt. Mais le mouvement à l’origine de cette révolution culturelle est en train de se déchirer…

Ce nouveau jour férié a pour but de l’affirmer au reste du monde : la Bolivie est un État majoritairement peuplé d’Indigènes. Il a fallu pourtant attendre le 22 janvier 2006 pour qu’un Indien accède à la présidence d’une République fondée 181 ans plus tôt. En 2010, la république de Bolivie est devenue l’État plurinational de Bolivie (en vertu de la constitution de janvier 2009). Depuis, pour entretenir cette révolution culturelle, chaque 22 janvier, est célébrée la Journée de l’État plurinational (Día del Estado Plurinacional).

Même si Evo Morales ne parle ni l’aymara, langue de ses origines, ni le quechua, celle de sa région d’adoption, ce jour est historique pour le pays, comme l’ensemble du continent américain. Depuis 2010, l’« État plurinational de Bolivie » est célébré en musique à La Paz, sur la place Murillo qui dès ce matin résonne du son la flute de pan et du tambour. La nouvelles constitution reconnait 37 langues (avec l’espagnol). Les 36 nations indiennes sont représentées en costume régionaux. Un discours est prononcé place des Héros, le lieux même où Morales avait débuté sa campagne électorale en 2005.

Cela dit, l’étoile d’Evo Morales a aujourd’hui bien pâli. En novembre 2019, il était contraint à la démission pour soupçon de fraude électorale lors du scrutin pour son quatrième mandat (alors que la constitutions ne prévoit que deux mandats). Son dauphin et successeur, Luis Arce, est devenu son adversaire politique. La Cour constitutionnelle a interdit à Morales de se présenter en 2025. L’ancien président mobilise ses partisans, les incitant à barrer les routes ce 22 janvier (alors que les Boliviens bénéficie d’un week-end de trois jours) pour protester contre la décision des juges.

Les Boliviens se déchirent sur l’avenir d’Evo Morales, mais l'’esprit du pluralisme cultuel bolivien demeure néanmoins. Le gouvernement bolivien célébre ce lundi, le 15e anniversaire de la promulgation de la nouvelle Constitution politique de l'État, qui a institué l'État plurinational. Les activités commémoratives débutent à 7h30 du matin par une cérémonie ancestrale de gratitude à Pachamama dans l'atrium de la Casa Grande del Pueblo, siège du gouvernement national.

À 8 heures du matin, le président Luis Arce prononce un message à la nation dans le hall de la Casa Grande del Pueblo. Plus tard, à 10 heures du matin, se tiend un rassemblement d'organisations sociales sur la Plaza Murillo de la Paz, le centre du pouvoir politique du pays.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 janvier 2024

22 février : l’Arabie saoudite se donne une profondeur historique

La famille Saoud offre au pays un nouveau jour férié, créé en 2022. Celui-ci commémore la prise du pouvoir de ses ancêtres dans la région du Nedj au XVIIIe siècle. Une manière de donner un peu de profondeur historique à l’Arabie Saoudite, un pays fondé en 1932.

Ce jour férié est très récent puisqu’il a été décidé le 27 janvier 2022, date d’un décret du roi Salman bin Abdulaziz déclarant le 22 février de chaque année comme jour férié pour célébrer la fondation du royaume d’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite, le seul pays au monde portant le nom d’une famille, a besoin de se donner une profondeur historique car l’État saoudien ne date que 1932, le 23 septembre (date de la fête nationale). Leur légitimité à la tête d’un territoire qui englobe les villes saintes de La Mecque et Médine est toujours contestée par certains courants de l’islam ainsi que par des dynasties rivales comme les Al Rachid qui régna sur la région des années 1830 aux années 1920 ou encore les Hachémites, la longue lignée des chérifs de La Mecque, dont le roi Abdallah de Jordanie est l’héritier direct. Le Jour de la fondation (يوم التأسيس السعودي), célébré ce jour, fait référence à la prise de contrôle de la localité de Dariya (ou Diriyah) par l’imam Mohammed bin Saoud. Ses ancêtres avaient fondé la ville au milieu du XVe siècle, mais le contrôle de la cité avait été disputé par plusieurs tribus pendant des décennies. À partir de février 1727, affirment des historiens, Saoud a imposé définitivement son pouvoir sur la ville. C’est cet événement a été daté du milieu de l'année 1139 (du calendrier musulman), cela correspond au mois de février 1727. On n’est pas très sûr de la date, le 22 a été choisie arbitrairement. À partir de 1727, Mohammed bin Saoud, ayant consolidé son pouvoir localement, est parti à la conquête de la région profitant d’une époque de faiblesse des Ottomans. Dans ce but, il a noué une alliance, en 1744, avec le prédicateur musulman Mohammed ibn Abdel Wahhab, fondateur d’un courant particulièrement rigoriste de l’islam, désigné aujourd’hui sous le nom de wahhabisme. Ce premier État saoudien, très informel, a duré jusqu’en 1818, date à laquelle la capitale Diriya est rasée par les Ottomans. Mohammed Ibn Saoud, l’arrière-petit-fils du fondateur est emmené à Constantinople pour y être décapité. Ainsi a disparu ce que l’historiographie saoudienne considère comme le premier État saoudien.

Un deuxième État, centré sur Ryad, existera au XIXe siècle, très contesté lui aussi. Puis un troisième est créé : l’actuel royaume d’Arabie saoudite, toujours en quête de légitimité puisque la famille Saoud n’a jamais songé à s’appuyer sur un système démocratique.

Pour couronner cette histoire, la ville de Dariya (ou Diriyah), peuplée aujourd’hui de 40 000 habitants, a vu son quartier At-Turaif de Diriyah, qualifié de berceau de la nation saoudienne, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que site de « valeur universelle exceptionnelle ».

La journée du 22 février est désormais fériée et chômée. Les employés du secteur public se sont vus également offrir la journée du 23. Ce qui leur fait un week-end de quatre jours. En Arabie saoudite, la semaine de travail débute le dimanche matin et se termine le jeudi soir.

Le site officiel du Jour de la fondation

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 février 2023

Le roi Salman bin Abdulaziz et le prince héritier MBS

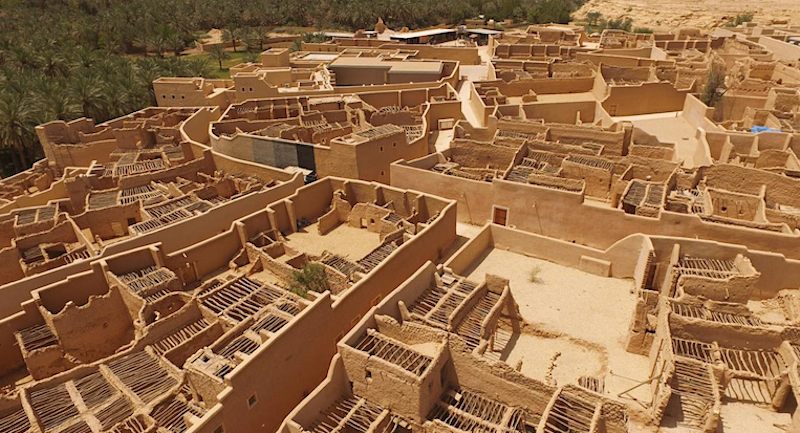

Le vieux quartier de Dariya, un ensemble exceptionnel d’architecture de terre sèche

22 janvier : Paris et Berlin célèbrent avec modestie 60 ans d'amitié franco-allemande

Chaque 22 janvier, on célèbre une journée franco-allemande en souvenir du Traité de l’Élysée signé entre les deux pays le 22 janvier1963, également connu sous le nom de Traité de l’amitié franco-allemande.

Chaque 22 janvier, on célèbre la Journée franco-allemande (Deutsch-Französischer Tag) en souvenir du Traité de l’Élysée signé entre les deux pays le 22 janvier 1963, également connu sous le nom de Traité de l’amitié franco-allemande. Son ambition était d’ancrer la réconciliation entre les deux pays, 18 ans à peine après la guerre, au sein de la société, en particulier par le biais de la culture et des échanges de jeunes. Depuis, pas loin de 10 millions de jeunes Français et Allemands ont participé à ces programmes d’échange.

Le couple franco-allemand, moteur de l’EU, a été beaucoup galvaudé, dénoncé, même fantasmé, car pendant quatre décennies, il a été très souvent un ménage à trois : l’Allemagne s’abritant derrière les blocages des Britanniques pour freiner elle-même les avancés ou la France en appelant aux Anglais pour faire bouger les Allemands. Depuis le Brexit, le vieux couple se retrouve en tête à tête, avec ses hauts et ses bas. Après une période de grâce en 2020/21 : l’Allemagne a accepté de mutualisme les dettes européennes liées à l’épidémie). Aucun autre des petits pays dit frugaux (ou radins) n’a été en mesure de tenir tête au couple franco-allemand. Alors que l’Allemagne était en train de s’habituer à l’idée d’une possible indépendance stratégique de l’Europe, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. L’Allemagne, qui a retrouvé son protecteur américain, est plus que jamais tentée de faire cavalier seul… Après ses hauts et ses bas, la coopération franco-allemande demeure le moteur de l’Europe.

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont signé le traité de l‘Élysée, l’acte de naissance notamment de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Mais, c’est 40 ans plus tard, en 2003, Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont lancé la première Journée franco-allemande, le 22 janvier. Ce même jour, en 2019, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont renforcé la coopération étroite entre les deux pays, avec le traité d’Aix-la-Chapelle et décidé, entre autres, de fonder le Fonds citoyen franco-allemand. Ce 22 janvier 2023 marque le 60e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée, il n’est pas prévu de grandes avancées à cette occasion, le contexte bilatéral, comme international, n’étant pas optimum. Le sommet franco-allemand qui devait avoir lieu en octobre 2021 a été annulé, faute d’accord entre les deux parties. Dispute de vieux couple qui ne divorcera jamais ?

Si sur le plan économique et stratégique, les deux capitales ont toujours un peu de mal à s’accorder, en revanche sur le plan symbolique le couple franco-allemand fonctionne bien. Le projet « Kultur Ensemble », né du traité franco allemand d’Aix la Chapelle (22 janvier 2019), prévoit la création, sur le modèle de l’Institut franco allemand de Ramallah (Palestine), de huit instituts culturels franco allemands (ICFA) : Le premier institut a été inauguré en juin 2021 à Palerme, en Sicile, où il accueille des artistes en résidence. À Bichkek (Kirghizistan), un bureau culturel commun a été mis en place en novembre 2021, et, à Erbil (Irak), l’installation des activités culturelles franco allemandes sur le site de la citadelle, monument historique classé à l’Unesco, est prévue en 2023.

On pourra lire : Ces Allemands qui font la France, Trois siècles d’immigration allemande en France, par Christine Ramel et Bruno Teissier

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 janvier 2023

Timbre français émis il y a 10 ans, à l’occasion du 50e anniversaire du traité de l’Élysée.

22 janvier : jour de la Saint-Vincent, la France viticole fête son saint patron

En France, les confréries vineuses (ou bacchiques) font la fête. En Espagne, ce sont les villes de Valence et Huesca.

Pour les quelque 250 confréries vineuses (ou bacchiques) recensées en France, la journée de la Saint-Vincent débute généralement par une messe en tenue, suivie d’une procession solennelle derrière une bannière, et se termine en dégustation et repas de fête. Ces confréries, nées souvent au Moyen Âge, dissoutes par la Révolution française et relancées une première fois dans l’entre-deux-guerres, puis dans les années 1980, se veulent ambassadrices de leur région et du vin local tout en défendant des valeurs comme la solidarité et l’entraide.

En 2021, avec la crise sanitaire, la plupart des processions, des messes et des repas festifs ont été annulés. En 2022, certaine fêtes régionales, comme la Saint-Vincent tournante Corpeau-Puligny Montrachet-Blagny, sont reportées au mois de mars. En revanche, l’Archiconfrérie Saint-Vincent de la Champagne a bien maintenu son défilé annuel dans les rues d’Épernay.

Comment Vincent, martyrisé en 304 à Valence (Espagne) devint-il patron des vignerons ? Les avis divergent. Pour les uns, c’est en raison d’un calembour sur son nom « vin » et « sang », pour les autres, le saint aurait été martyrisé sur une roue de pressoir, enfin on évoque son culte très précoce en Bourgogne, région viticole, qui aurait ensuite fait école dans d’autres régions françaises, productrices de vin.

On fête aussi saint Vincent dans la péninsule ibérique : il est le patron de Lisbonne ainsi que des villes espagnoles de Huesca (où c’est un jour férié) et de Valence, qui organisent chaque année, de grandes célébrations en son honneur.

On pourra lire : 22 janvier, Saint Vincent, patron des vignerons, l’amitié franco-allemande, la Bolivie plurinationale et autres histoires...

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 janvier 2022

22 janvier : le jour de la « réunification » de l'Ukraine

Le 22 janvier n’est pas un jour férié, seulement un jour de célébration officielle et populaire, instauré en 1999 par le président Koutchma. Mais cette fête de la réunification (День Соборності) n’est pas sans ambiguïté, notamment parce qu’à la date de référence, la Crimée n’appartenait pas à l’Ukraine.

Le 22 janvier n’est pas un jour férié, seulement un jour de célébration officielle et populaire, instauré en 1999 par le président Koutchma. Mais, ce Jour de la réunification (День Соборності) n’est pas sans ambiguïté, notamment parce qu’à la date de référence (1919), la Crimée n’appartenait pas à l’Ukraine.

À Paris, chaque 22 janvier, la statue de Taras Chevtchenko, le grand poète national ukrainien, située dans le square Taras Chevtchenko, boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement) fait elle l’objet d’un dépôt de gerbe.

L’Ukraine fête chaque 22 janvier sa « réunification ». La célébration officielle s'est souvent déroulée ces dernières années, dans des conditions difficiles : en 2015, c'était une journée sanglante du conflit opposant Kiev à Moscou à propos du nord-est de l'Ukraine. Ce 22 janvier 2015, plusieurs dizaines de personnes, dont beaucoup de civils, perdaient la vie à l'occasion de la prise de l'aéroport de Donetsk par les forces russes. En 2014, de violentes manifestations antigouvernementales secouaient la capitale ukrainienne. Précédemment, en 2011, les partisans du président Viktor Yanukovich se rassemblaient sur la Place de l’Indépendance (Maidan Nezalezhnosti) et ceux de l’ex-premier ministre Yulia Tymoshenko sur la Place Sainte-Sophie... Les occasions de célébrer l’unité n’ont pas été si fréquentes ces dernières années. Même si les derniers 22 janvier ont été plus sereins.

La date du 22 janvier est dans l'esprit des Ukrainiens depuis longtemps. Déjà en 1990, alors que l'URSS était moribonde, une manifestation de masse spectaculaire avait étonné le monde entier. Pour favoriser son succès, elle s’était déroulée la veille, soit le 21 janvier qui tombait un dimanche. Ce jour-là plusieurs centaines de milliers de personnes s’étaient don- nées la main, formant une chaîne humaine de près de 500 km entre Kiev et Lviv (Lvov), en Ukraine orientale. Même si cette manifestation n'a pas concerné le Donbass (en Ukraine orien- tale), le symbole a fonctionné. Il s'agissait de montrer l'unité des Ukrainiens, au sein d'une URSS prête à éclater, en somme de préparer l'indépendance imminente (elle aura lieu en décembre 1991).

Le 22 janvier fait référence aux années 1918 et 1919. À cette date, en 1918, était officiellement confirmée l'indépendance de l'Ukraine. Mais, la Journée de l’Unité commémore avant tout celle du 22 janvier 1919 qui vit, sur la place Sainte-Sophie de Kiev, les représentants de la République nationale ukrainienne (Укра- їнська Народня Республіка) et ceux de la République nationale ukrainienne de l’Ouest (Західно-Українська Народна Республика) signer l’Acte d’unification (Акт Злуки). Un acte symbolique qui finalement ne débouchera sur rien, les deux gouvernements continuant à fonctionner séparément. Le pays était en pleine guerre civile. L'Armée Rouge y affrontait les troupes tsaristes (les Blancs), mais aussi l'Armée nationaliste ukrainienne, dirigée par le très controversé Simon Petlioura. Pour compliquer le tout, les troupes de l’anarchiste Nestor Makhno tâchaient, elles aussi, d'élargir leur zone d'influence. Ce dernier s’allia aux communistes pour écraser les forces adverses. Finalement, c’est l'Armée Rouge qui l'emporta obligeant les dirigeants adverses à fuir en France, y compris Makhno. Le 10 mars 1919, était créée la République socialiste soviétique d'Ukraine qui existera jusqu’en août 1991. Les régions occidentales avaient été précédemment cédées à la Pologne et à la jeune Tchécoslovaquie (cessions opérées d’abord par Petlioura, puis confirmées par les communistes). En fait la Journée de l'Unité commémore plus une idée qu’une réalité, la république unie créée le 22 janvier 1919 n'a en fait jamais existé.

La Galicie a été rattachée à la Pologne (jusqu’en 1939) et la Ruthénie transcarpatique à la Tchécoslovaquie. En 1939, à Hust, ville de cette région eut lieu une première commémoration de l’”Union de 1919”, le 22 janvier, par un rassemblement de quelque 30000 personnes.

Aujourd’hui, le 22 janvier est surtout l’occasion de gestes patriotiques comme celui d’un rassemblement autour du monument dédié à Ivan Franko, à Lviv, un des grands écrivains natiotale, ou d'un dépôt de gerbe sur la tombe de Taras Chevtchenko, le grand poète romantique de langue ukrainienne, près de Kaniv, quelques km au sud de Kiev. Le premier avait vécu dans l'empire autrichien, le second dans l’Empire russe. Aucun des deux n'a connu une Ukraine indépendante. Ce n’est pas le cas de l'historien Mykhaïlo Hrouchevsky, figure majeure de la renaissance nationale ukrainienne, qui fut élu président de l'assemblée provisoire en 1917. Le 22 janvier 1918, il fait figure de dirigeant de la nouvelle entité ukrainienne, mais il sera renversé trois mois plus tard. Sa tombe du cimetière Baikove de Kiev est fleurie chaque 22 janvier.

Aujourd’hui que le Donbass est en partie en sécession (rébellion pilotée depuis Moscou) et que la Crimée a échappé à l'Ukraine, le 22 janvier apparaît comme une date ambiguë pour répondre aux problèmes du présent. En 1919, la Crimée n’appartenait pas à l'Ukraine. La péninsule ne lui sera rattachée qu’en 1954.

Ce 22 janvier 2020, dans la plupart des régions de l'Ukraine, des précipitations sont attendues sous forme de pluie et de neige mouillée, Le vent du nord-ouest soufflera en rafales. Le temps n’est pas très propice à former des chaines humaines un peu partout dans le pays.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 janvier 2020