L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

28 juin : Vidovdan, la date sacrée des Serbes

Beaucoup de peuples fêtent des victoires, les Serbes ont fait d’une défaite leur date sacrée. C’était en 1389, l’armée du prince Lazare était écrasée par les forces ottomanes qui s’établissaient dans la région pour cinq siècles. La bataille a eu lieu à Kosovo Polje le 15 juin du calendrier julien, jour de la Saint-Guy (Vidovdan) pour les orthodoxes.

Beaucoup de peuples fêtent des victoires, les Serbes, eux, ont fait d’une défaite leur date sacrée. C’était en 1389, l’armée du prince Lazare était écrasée par les forces ottomanes qui s’établissaient dans la région pour 5 siècles. La bataille a eu lieu à Kosovo Polje le 15 juin du calendrier julien, jour de la Saint-Guy (Vidovdan) pour les orthodoxes.

Chaque 28 juin du calendrier grégorien, un grand rassemblement se forme sur le lieu de la bataille. C’est là que Slobodan Milosevic, le 28 juin 1989, avait prononcé un discours mémorable, début de son ascension politique et d’une fuite en avant nationaliste du peuple serbe. Aujourd’hui, la commémoration a lieu sous la surveillance de la police kosovarde. Ce matin, le patriache Irinej a prononcé une allocution au monastère Gracanica, enclave serbe entourée de fils barbelet, au sein du Kosovo. Tout ce que la Serbie compte d’ultranationalistes nostalgiques d’une grande Serbie mythique est présent, accompagné de hooligans et de fanatiques religieux pour célébrer une date symbolique de l’identité serbe.

En 1876, c’est un 28 juin que le royaume de Serbie a déclaré la guerre à l’Empire ottoman. En 1914, c’est encore un 28 juin qu’un nationaliste serbe a assassiné l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche ; ce fut un hasard du calendrier mais ce fut l’étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale. En 1921, c’est le 28 juin que le roi Alexandre Ier proclame la constitution d’un royaume qui deviendra la Yougoslavie. En 1948, c’est aussi la date de la rupture de l’URSS avec la Yougoslavie communiste, gage d’une indépendance inespérée pour cette dernière. C’est évidement un 28 juin qu’Émir Kusturica a choisi d’inaugurer sa ville hommage à Ivo Andric, érigé en symbole de la nation serbe… Si important soit-il, Vidovdan (Видовдан), n’est pourtant pas un jour férié en Serbie.

Quant à la fameuse bataille de Kosovo, elle fait l’objet en Serbie d’une véritable mystification historique. Le discours nationaliste serbe en fait une bataille de Serbes chrétiens contre Turcs musulmans. En réalité, un certain nombre de princes serbes et leurs troupes, combattaient aux côtés des Turcs contre l’armée du prince Lazar qui d’ailleurs n’était pas composée que de Serbes mais aussi de très nombreux Albanais, Valaques, Grecs... Et l’issue de la bataille n’est pas aussi claire que cela, les historiens ne sont pas en mesure de désigner clairement un vainqueur. La destinée de cette date est assez étonnante.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 27 juin 2024

5 janvier : en Serbie, c'est Tucindan, on tue le cochon

Selon le calendrier traditionnel serbe, c’est l’avant-veille de Noël, autrefois par tradition, on tuait le cochon.

La Serbie, à l’instar de la Russie, fait partie de ces pays où l’on fête encore Noël Elon l’ancien calendrier (celui de Jules César), par conséquent ce 5 janvier du calendrier grégorien, correspond pour les Serbes à l’avant-veille de Noël. Aujourd’hui, c’est Tucindan (Туциндан) qui signifie le « jour du massacre ».

La Serbie qui détient le record européen du nombre d’armes en circulation par habitant, souffre d’une violence endémique contre laquelle l’opposition politique se mobilise. D’ailleurs, la coalition d’opposition au régime du président Aleksandar Vucic s’appelle « Serbie contre la violence ». Elle s’est mobilisée notamment pour réagir à de récent massacre dans des écoles. Malheureusement, le trucage des élections du 17 décembre 2023 a permis une fois de plus au président d’extrême droite de rester au pouvoir.

Mais aujourd’hui, c’est fête, le massacre dont il est question est celui des cochons. D’ailleurs de violence, il ne sera pas du tout question aujourd’hui. Selon la tradition, on ne doit pas punir les enfants pour leur mauvaise conduite. On pense que la punition de Tucindan rendra les enfants méchants pendant une année entière.

Traditionnellement, dans les campagnes on tuait le cochon qui sera consommé le jour de Noël. La fête, comme tout ce qui entoure Noël, a d’évidentes racines païennes. Aujourd’hui, Serbes servent du cochon de lait ou de l'agneau fraîchement abattu comme plat principal lorsqu'ils servent une table de fête. Mais, ils peuvent aussi être remplacés par une oie au four ou de la dinde farcie.

Il existe des coutumes semblables en Croatie, Macédoine, au Monténégro, en Bulgarie… sous le nom de Straži dan , ou Zdraži dan (le jour de la veille) mais qui sont observées le 23 décembre (du calendrier grégorien).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 janvier 2024

24 mars : la Serbie se souvient des bombardements de l'OTAN

L’OTAN avait bombardé la Serbie pendant plusieurs semaines en 1999 pour prévenir un nouveau génocide de la part des Serbes. Après les horreurs de Srebrenica, le même processus avait commencé au Kosovo. L’intervention, illégale au regard du droit, avait permis de stopper les massacres, mais au prix de centaines de victimes des bombardements.

La Serbie célèbre chaque 24 mars Journée à la mémoire des bombardements de l’OTAN (Дана сећања на жртве НАТО бомбардовања). Ce soir les sirènes d'alerte de défense antiaérienne vont retentir à 19H45 (18H45 GMT), l'heure des premières frappes du 24 mars 1999. Cette journée de commémoration officielle n’est pas fériée.

La campagne avait impliqué l’ensemble des membres de l’OTAN à l’exception de la Grèce. Elle a duré 11 semaines. L'Otan a visé des dizaines de cibles militaires, puis des infrastructures (ponts, intersections ferroviaires, réseau électrique). Mais les bombardements ont parfois manqué leur cible, en faisant des victimes civiles, dont le bilan ne fait pas consensus. Les chiffres vont de 500 morts, selon l'ONG Human Rights Watch (dont les deux tiers sont des Albanais réfugiés en Serbie), à 2 500 selon le chiffre officiel des autorités serbes.

Cette intervention de l’OTAN contre la Serbie est citée régulièrement en exemple par les extrêmes droites et extrêmes gauches européennes qui soutiennent l’insoutenable : la destruction de l’Ukraine par Vladimir Poutine. Pourtant les contextes sont très différents. Les forces serbes étaient en guerre contre les mouvements indépendantistes kosovars. La province autonome du Kosovo (peuplée à plus de 80% d’Albanais), à laquelle Belgrade a supprimé toute autonomie, était en lutte contre la tutelle serbe. Ce conflit avait déjà fait 13 000 morts pour l’essentiel des Albanais tués par les forces serbes. Le massacre qui a déclenché l’intervention de l’OTAN est le massacre de Račak, un massacre délibéré de 45 civils par la police serbe, le 15 janvier 1999.

Les opinions publiques occidentales avaient découvert l’ampleur des massacres opérés par l’armée serbe en Bosnie. Le plus terrible fut le massacre de Srebrenica ou plus de 8 000 hommes et adolescents bosniaques ont été méthodiquement sélectionnés et exécuté un à un par les Serbes quasiment sous les yeux des casques bleus de l’ONU. Ces derniers incapables d’intervenir, ont refusé l’intervention de l’OTAN qui déjà à l’époque s’était proposée. Ce massacre, et ce ne fut pas le seul en Bosnie, a été qualifié de génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et la Cour internationale de justice à plusieurs reprises. C’est pour ne pas être les témoins impuissants de tels massacres que les opinions publiques européennes et américaines ont soutenu massivement cette intervention de l’OTAN pourtant illégale au regard du droit international puisque le Kosovo n’est pas membre de l’OTAN et ne pouvait donc pas bénéficier de l’article 5, ni non plus la Bosnie-Herzégovine.

Les bombardements sur la Serbie avaient finalement contraint Slobodan Milosevic, le leader serbe, à retirer ses troupes du Kosovo. Cette province (anciennement autonome) majoritairement peuplée d'Albanais, avait été mise sous l'administration de l'ONU, puis a proclamé en 2008 son indépendance que la Serbie refuse toujours de reconnaître.

Aucune comparaison peut être faite entre l’entreprise génocidaire serbe en Bosnie et au Kosovo et les affrontements armés entre forces ukrainiennes et forces russes au Donbass qui en huit ans de guerre ont causé la mort de quelque 3500 civils.

En Serbie, le 24 mars est marqué par des cérémonies du souvenir organisées dans les villes et villages de toute la Serbie. Une cérémonie de dépôt de la colère à laquelle assistent de hauts responsables du gouvernement a lieu à la Flamme éternelle à Belgrade qui a été érigée en souvenir des victimes militaires et civiles du bombardement.

Au Kosovo, on se félicite de ce sauvetage inespéré qui a permis au pays d’exister et à un peuple de ne pas être dispersé ou massacré.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 mars 2022

Le mémorial du parc Tašmajdan à Belgrade

15 février : la Chandeleur, fête nationale de la Serbie

Le 15 février 1804, un soulèvement serbe débutait contre l’occupation ottomane qui durait depuis trois siècles. En 1835, la date fut choisie pour promulguer la première constitution serbe, dite de la Chandeleur.

Aujourd’hui, c’est la Chandeleur selon l’Église orthodoxe serbe restée fidèle au calendrier julien. Ce jour-là, le 15 février 1804 (selon le calendrier grégorien), un mouvement de révolte serbe a débuté dans la petite localité d’Orasac contre l’occupation ottomane qui durait depuis trois siècles. Ce soulèvement durera près de 10 ans et échouera. Mais, en 1815, une seconde insurrection, conduite par Miloš Obrenović, qui aboutira à l’autonomie d’une principauté de Serbie.

Dans ce cadre de cette autonomie, le prince Miloš Obrenović, arrivé au pouvoir en 1815, a proclamé une constitution. Symboliquement, il a choisi la date du 15 février 1835 pour le faire. Mais cette constitution de la Chandeleur (Sretenjski ustav) n’a duré qu’un mois. Elle a aussitôt été condamnée par les Ottomans, mais aussi les Russes et les Autrichiens, en raison de son caractère trop libéral. C’était alors l'une des plus progressistes d'Europe.

Même si l’indépendance de la Serbie n’a été reconnue par les puissances qu’en 1878, la date du 15 février est considérée à Belgrade comme le début de la création d’un l’État moderne serbe. Depuis 2001, elle est célébrée comme fête nationale (Дан државности) de la Serbie et le jour est férié. Cela dit, en dépit du caractère précoce de cette construction étatique, le pays peine toujours aujourd’hui à établir un véritable État de droit et une démocratie qui fonctionne. C’est cette défaille de l’État serbe qui laisse le pays à la marge de l’Europe.

La date du 15 février commémorant le début du combat de la Serbie pour son indépendance, cette journée est aussi célébrée comme le Jour de l’armée serbe (Дан Војске Србије), laquelle est très présente lors des cérémonies et festivités de ce jour férié.

Enfin, pour l’Église orthodoxe serbe, ce 15 février est le jour de la Présentation de Jésus au Temple, un rituel hérité du judaïsme qui a lieu 40 jours après la nativité (le 7 janvier selon l’Orthodoxie serbe). La fête est célébrée par une veillée toute la nuit du 14 au 15 février. Le lendemain matin, des bougies de cire des abeilles sont bénies. Le prêtre lit d'abord quatre prières. Au cours de la cinquième prière, tous les présents inclinent la tête devant Dieu. Le prêtre bénit les bougies avec de l'eau bénite. Celles-ci sont ensuite distribuées aux fidèles présents. Au cours de la cérémonie, toutes les mères qui se sont remises récemment d’un accouchement sont bénies. Dans la culture populaire, c’est la Chandeleur (Sretenje), une célébration de la lumière d’origine païenne.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 14 février 2022

Mise à jour février 2025 : Le jour de la fête nationale, des dizaines de milliers de Serbes ont fait le déplacement à Kragujevac pour une nouvelle manifestation du mouvement anti-corruption qui secoue la Serbie depuis un peu plus de trois mois. Les manifestants sont très remontés contre le président Aleksandar Vučić, qui dirige la Serbie depuis 13 ans et qui a pris de plus en plus de libertés avec les valeurs démocratiques.

Hommage au prince Miloš Obrenović

Retour à la symbolique serbe du XIXe siècle

Présentation de Jésus au Temple, le 15 février du calendrier grégorien, en Serbie, Russie, Bulgarie…

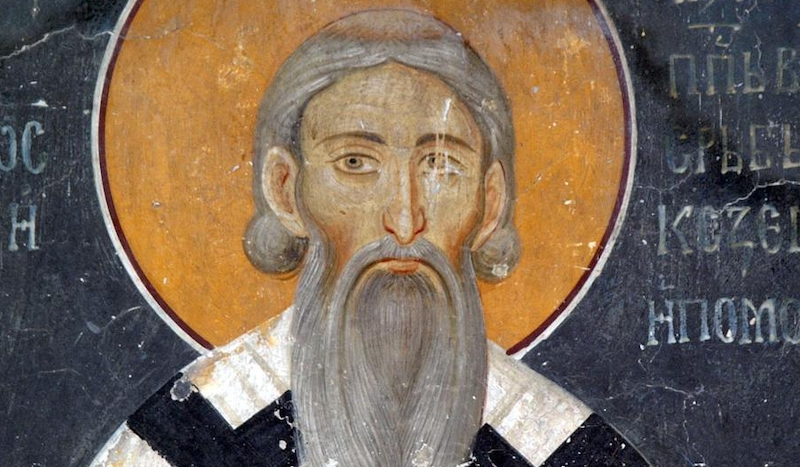

27 janvier : la Saint-Sava, fête religieuse et nationale pour les Serbes

Saint Sava est vénéré comme le fondateur de l'Église orthodoxe serbe indépendante, c’est aussi un héros patriotique serbe, un symbole au service des ambitions géopolitiques de la Serbie.

Saint Sava est vénéré comme le fondateur de l'Église orthodoxe serbe indépendante. Sa fête tombe le 27 janvier du calendrier grégorien (14 janvier du calendrier julien auquel l’Église de Serbie est restée fidèle). Depuis 1830, saint Sava il est aussi le patron des écoliers serbes. La Saint-Sava est donc un jour de congé pour les étudiants en Serbie. Quant aux écoliers, ils participent à des récitals à l'église. Sa fête est aussi l’occasion de discours patriotiques.

Rastko Nemanjić est né en 1174. Il était le plus jeune fils de Stefan Nemanja, le Grand jouant serbe (grand prince). À l’insu de ses parents, à peine âgé de 16 ans, il suit un moine qui l’emmène au mont Athos où il devient lui-même moine sous le nom de Sava. Il fonde le monastère serbe de Chilandar au Mont-Athos pour les moines serbes. Son frère, le Grand Joupan de Serbie, Stefan Nemanjić est sacré roi de Serbie, en 1217, avec une couronne envoyée de Rome par le pape Honorius III, le sacre royal ayant été prodigué vraisemblablement par un cardinal. Deux ans plus tard (1220), Sava se rend à Nicée, afin d’être consacré premier archevêque de Serbie par le patriarche œcuménique Manuel Ier, avec l’approbation de l’empereur Théodore Ier Lascaris. C’est ainsi que l’Église serbe est restée dans le giron de l’orthodoxie et est devenue autocéphale (indépendante). Sava en est le premier législateur.

Canonisé sept ans après son décès en 1236 (le 14 janvier du calendrier de l’époque), Sava est désormais appelé saint Sava. Ses reliques ont été l’objet d’une telle vénération, y compris par des catholiques et même des musulmans, que le grand vizir Sinan Pacha décida, en 1594, de les brûler pour ruiner le patriotisme serbe. C’était une action de représailles contre les Serbes qui portaient l’effigie de ce saint sur leurs étendards lors de leurs révoltes.

Le 27 janvier est fêté depuis 1893 (avec une interruption durant la période communiste). Cette journée est une journée particulière dans les écoles, collèges et lycées de Serbie, car saint Sava est le saint patron des “étudiants et du savoir”. On a, d’ailleurs, appelé Projet Rastko (son prénom de naissance) une bibliothèque électronique de la culture serbe.

À Belgrade, on a construit récemment une très grande église baptisée Saint-Sava (Храм Светог Савe), qui domine la ville. Elle a été édifiée sur le lieu même où le cercueil du saint a été brulé par les Turcs. Avec ses 3500 m2, elle peut accueillir plus de 10 000 fidèles. C’est la plus grande église orthodoxe du monde. À peine achevée, Vladimir Poutine l’a visité, en janvier 2019, et a promis que l'État russe financerait une partie des travaux restants du revêtement en mosaïque. Suite à la conversion de Sainte-Sophie d’Istanbul en mosquée en juillet 2020, le patriarche de Serbie Irinei et le président de Serbie Aleksandar Vučić ont, en août 2020, exprimé le souhait que l’église Saint-Sava remplace symboliquement Sainte-Sophie, dont elle est grandement inspirée, et devenir une ″Nouvelle Sainte-Sophie″, tel un avant poste orthodoxe face à l’Occident. Le culte de saint Sava s’inscrit depuis très longtemps dans le projet géopolitique serbe, et même russe.

De nombreuses églises ont été dédiée à saint Sava, c’est le cas de la cathédrale orthodoxe serbe de Paris, située 23 rue du Simplon. C'est aussi le siège épiscopal de l'éparchie d'Europe occidentale de l'Église orthodoxe serbe.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 janvier 2022

Détail d’une fresque du monastère de Studenica

Saint-Sava de Belgrade