L’Almanach international

Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde

25 janvier : l’Égypte fête sa révolution, mais quelle révolution ?

L’Égypte célèbre par un jour férié le “Jour de la révolution et de la police” (sic), une fête très ambiguë dont le sens a été détourné et qui sert avant tout à légitimer le régime en place.

Le 25 janvier est un jour férié en Égypte. C’est le Jour de la Révolution (يوم ثورة 25 يناير), il commémore la chute du régime d’Hosni Moubarak en 2011. Mais que penser d’une révolution qui, en fin de compte, n’a abouti qu’à la pérennisation et même au renforcement du régime militaire dont le président Moubarak était le représentant et dont Sissi a simplement pris la suite. Car si le 25 janvier est censé célébrer un mouvement populaire, pas question aujourd’hui de songer à organiser une manifestation ce jour-là. La police, que l’on fête le même jour, serait aussitôt lancée à l’assaut des manifestants.

Les événements du 25 janvier 2011 s’inscrivent dans la vague des « printemps arabes ». Tout avait commencé en Tunisie le 17 décembre 2010 et avait entrainé de manière subite, la chute du président Ben Ali, le 14 janvier 2011. Par effet d’imitation, la jeunesse égyptienne s’est soulevée et les premières grandes manifestations anti-Moubarak se sont déroulées le 25 janvier. L’effet sera presque immédiat puisque le président en place depuis 30 ans devra se retirer le 11 février suivant sous la pression populaire.

La date du 25 janvier n’avait pas été choisie au hasard, c’est la Journée de la police (يوم الشرطة). Le 25 janvier 1952, les policiers d’’Ismaïlia refusèrent de remettre leurs armes aux forces britanniques. Pour la jeune nation égyptienne en quête d’indépendance, la résistance des policiers devient aussitôt un symbole du soulèvement des Égyptiens contre l’occupant anglais. Cela aboutira à la Révolution du 23 juillet 1952 qui, justement, a mis l’armée égyptienne au pouvoir. Et celle-ci, comme en Algérie, ne l’a jamais lâché. C’est le président Moubarak, soucieux de conforter son régime de répression où l’action de la police était déterminante qui avait fait du 25 janvier un jour férié dédié à la police (et il l’est resté). En réaction, le 25 janvier 2011 a été choisi symboliquement par les utilisateurs d'internet comme jour de protestation contre le régime, lui reprochant notamment sa répression policière. Cinquante-neuf ans plus tard, la police était devenue le symbole de la répression du régime. En 2011, elle fit donc profil bas. Le 1er février 2011, on comptait plus d'un million de manifestants dans tout le pays. C’était une marée humaine place Tahrir, au Caire, cœur de la contestation. La révolution était en marche, le pouvoir hésitait entre répression et négociations, l’armée servant d’arbitre.

On se souvient que c’est la mort d’un jeune Égyptien, Khaled Saïd, au cours de son arrestation par la police en juin 2010 dans un cybercafé d’Alexandrie, qui avait été l’étincelle de la révolution égyptienne. C’est la page Facebook “Nous sommes tous Khaled Saïd” qui sera l’un des principaux vecteurs de mobilisation de la révolution du 25 janvier. L’affaire de la mort de Khaled Saïd n’a été soldée devant la justice qu’en décembre 2021. La famille du jeune homme a en effet reçu un dédommagement de 1 million de livres égyptiennes (56 000 euros).

La place Tahrir (« libération ») est baptisée ainsi depuis 1952. Elle est devenue à elle seule le symbole de toutes les révolutions arabes : les grandes places de Manama (Bahreïn), Benghazi (Libye) et Homs (Syrie) ont été chacune rebaptisées place Tahrir par les manifestants se voyant tous comme des mouvements de libération du peuple face à un pouvoir qui a confisqué l’État à la Nation.

On le sait, la révolution va déboucher sur des élections libres, les premières (et les seules à ce jour) de l’histoire de l’Égypte qui vont porter au pouvoir le candidat des Frères musulmans, Mohamed Morsi, élu le 30 juin 2012, avec 51,73% des voix. Très rapidement, par sa politique d’islamisation du pays, il se met à dos tous ceux qui avaient combattu pour un pouvoir civil, démocratique et laïque. Un an plus tard, des manifestations monstres réclament le départ du président Morsi. Elle atteignent leur apogée le 30 juin. Une aubaine pour l’armée qui le destitue le 3 juillet et l’emprisonne.

Suite à ce coup d’État militaire, une répression féroce d’abat aussitôt sur les Frères musulmans (dans les semaines qui suivent, ils seront massacrés par centaines), mais elle s’abat aussi sur le camp démocrate, la jeunesse laïque et de gauche, ceux-là mêmes qui avaient lancé la révolution du 25 janvier ! Début 2014, une nouvelle Constitution, renforçant les pouvoirs de l'armée est approuvée par référendum mais dans des conditions non démocratiques. Celui que le président Morsi avait placé à la tête de l’armée, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, se fait élire président (avec 96,9% des voix...) après avoir éliminé toute opposition, islamiste d'abord, puis libérale et laïque. Le président Sissi est aujourd’hui dans la même position et avec la même posture que son prédécesseur Moubarak. C’est un peu comme si la révolution n’avait pas eu lieu. La date du 25 janvier est toujours inscrite au calendrier officiel des commémorations mais comme Jour de la révolution et de la police (الجمعة ٠٨ يوليو - الثلاثاء ١٢ يوليوعيد الأضحى المبارك). L’événement est utilisé par le pouvoir pour rassembler ses partisans et organiser de grands rassemblements démonstratifs d’une adhésion populaire qui n’est que de façade. Le 25 janvier est une fête très ambiguë, dont le sens a été détourné et qui sert, avant tout, à légitimer le régime en place. #jan25

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 janvier 2025

23 décembre : en Égypte, c’est le jour de la Victoire

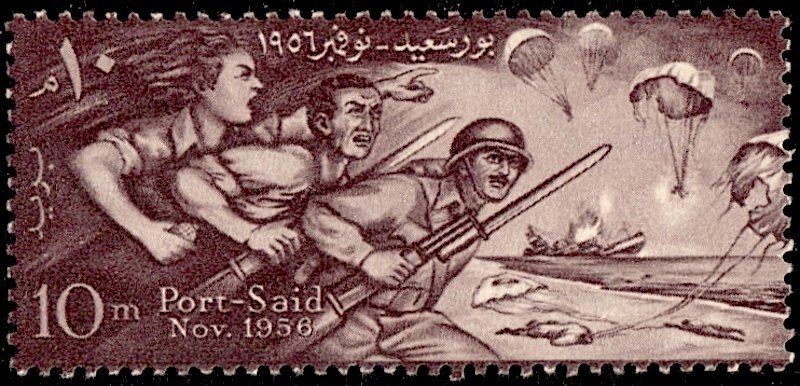

Le 23 décembre 1956, les derniers soldats français et britanniques qui occupaient Port Saïd, quittaient définitivement l’Égypte après avoir vaincu son armé. Mais, le sens de l’Histoire a plaidé pour le vaincu, leur défaite diplomatique fut retentissante. Depuis cette date l’Égypte commémore sa victoire.

Le 23 décembre 1956, les derniers soldats français et britanniques qui occupaient Port Saïd, quittaient définitivement l’Égypte. Depuis ce jour, ce port méditerranéen situé à l’entrée du canal de Suez, célèbre sa libération. Deux ans plus tard, le 23 décembre 1958, un monument commémoratif, sous la forme d’un obélisque, était inauguré à Port Saïd, sur la place de Martyrs, en présence de Gamal Abdel Nasser, le leader égyptien qui a tenu tête aux Européens. Chaque année une cérémonie rappelle cet événement. À l’échelle du pays, le 23 décembre n’est pas férié mais il est désigné comme la Journée de la Victoire.

Et quelle victoire ! Celle du plus faible, comme c’est généralement le cas, sur les plus forts. On se souvient que la France et le Royaume uni, épaulés par Israël, avaient décidé de réagir militairement à un projet de nationalisation du canal de Suez par l’Égypte. Une expédition militaire fut lancée. Les parachutistes britanniques et français débarquèrent à Port-Saïd le 5 novembre et occupèrent la ville. Le lendemain, les Royal Marines débarquèrent à Port-Saïd, renforçant ainsi l'administration britannique et française. Les deux États européens n’avaient pas compris que l’ère des colonisations touchait à sa fin. Leur victoire militaire fut rapide, car l’armée égyptienne n’a été en mesure de résister, mais leur défaite militaire fut retentissante. Washington et Moscou ont fait pression de concert pour dissuader Paris et Londres de persister dans leur aventure et ces dernières furent contraintes à une retraite peu glorieuse. En raison de pressions politiques et économiques américaines, la Grande-Bretagne dut cesser le feu le 6 novembre 1956, sans prévenir ni la France ni Israël au préalable. La Grande-Bretagne et la France commencèrent à retirer leurs troupes de Port-Saïd en décembre. Le retrait s’est terminé le 23 décembre. Gamal Abdel Nasser y gagna un prestige évident auprès de toutes les nations luttant contre l’occupation coloniale. Depuis ce jour, Paris et Londres ont perdu pied aux Proche-Orient, au profit de Washington et de Moscou. Ce 23 décembre marquait la fin d’une époque.

Depuis 1977, la ville de Port-Saïd est jumelée avec le port tunisien de Bizerte qui vécu un épisode comparable.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 23 décembre 2024

21 octobre : l’Égypte célèbre sa marine

La Journée de la Marine commémore le naufrage d’un destroyer israélien, coulé par la force navale égyptienne le 21 octobre 1967. Une occasion de glorifier une armée égyptienne qui a pourtant perdu toutes ses guerres face à Israël.

La Journée de la Marine (يوم البحرية المصرية) commémore le naufrage du destroyer israélien Eilat INS, coulé par la force navale égyptienne le 21 octobre 1967. La marine égyptienne a été la première marine à couler un navire à l'aide de missiles anti-navires.

Le 21 octobre 1967, l'Eilat patrouillait dans les eaux internationales au large de Port-Saïd, dans le cadre d’une simple mission de surveillance. Un navire lance-missiles égyptien de classe Komar lança deux missiles Stix sur l’Eilat. Environ une heure plus tard, deux autres missiles furent lancés et le destroyer coula. Sur un équipage de 190 hommes, 47 sont tués et 41 sont blessés.

La destruction du destroyer, l'un des trois bâtiments de guerre de ce type que compte la flotte israélienne, a profondément choqué les Israéliens qui se sentaient invulnérables depuis leur victoire militaire à la suite de la guerre des Six-Jours (juin 1967). L’Eilat a coulé à l’endroit même où, il y a trois mois, il avait envoyé par le fond deux vedettes rapides égyptiennes.

Comme la journée du 6 octobre, pour les forces terrestres, la Journée de la Marine permet de glorifier une armée égyptienne qui a pourtant perdu toutes ses guerres face à Israël. À ce jour, toutefois, le naufrage de l’Eilat INS est l’une des plus grandes tragédies que la marine israélienne a connue. Ce n’est pas un jour férié en Égypte, juste une journée de commémoration et de cérémonies militaire.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 octobre 2024

23 juillet : la fête nationale de l'Égypte

Il y a 72 ans, le 23 juillet 1952, les officiers libres égyptiens chassaient le roi Farouk. Ce Jour de la Révolution est la fête nationale de l’Égypte.

Il y a 72 ans, le 23 juillet 1952, les « officiers libres égyptiens » chassaient le roi Farouk. L'année suivante, Nasser, un officier de 34 ans, s'imposait de manière autoritaire à la tête du pays. Sadate lui succèdera, puis Moubarak... Aujourd'hui, le président Sissi se veut leur successeur direct.

Le Jour de la Révolution, la fête nationale de l’Égypte est marquée par des célébrations de grande envergure, notamment des concerts télévisés sur des thèmes fortement nationalistes et des défilés militaires. Depuis quelques années, la fête se déroule dans une ambiance hautement sécuritaire.

La révolution du 25 janvier 2011, lors de laquelle le peuple égyptien était descendu dans les rues avec le slogan suivant : « Pain, liberté, dignité », a elle aussi été détournée de son sens. L’Égypte qui célèbre pas moins de trois révolutions (avec celle du 30 juin) est pourtant un État d’une grande stabilité mais au détriment de la démocratie, du pluralisme, des libertés publiques...

La constitution a été modifiée en 2019 : les nouveaux articles 140 et 241 permettent au président Sissi d'étendre son deuxième mandat de quatre à six ans, portant ainsi son terme à 2024 au lieu de 2022 et de se présenter à un troisième mandat. Il a été réélu le 23 décembre 2023, avec 89,6 % des voix, faute de candidats d’opposition. Le président Sissi est donc en place au moins jusqu’en 2030. À moins qu’une nouvelle révolution (une vraie) ne vienne interrompre son plan de carrière…

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 juillet 2024

25 avril : le jour de la libération du Sinaï

C’est l’anniversaire de la libération du Sinaï. La péninsule a été occupée par Israël de 1967 à 1982. Chaque année, les Égyptiens célèbrent sa restitution après sept ans de négociations diplomatiques.

C’est la Journée de la libération du Sinaï. La péninsule a été occupée par Israël de 1967 à 1982, à la suite de la guerre des Six-Jours, soldée par une défaite de l’"Égypte. Chaque année, les Égyptiens célèbrent sa restitution après sept ans de laborieuses négociations.

Ce jour Anniversaire de la libération du Sinaï (الذكرى السنوية لتحرير سيناء) rappelle le 25 avril 1982 quand l'Égypte a récupéré le territoire du Sinaï et le retrait du dernier soldat israélien de la ville de Taba en 1988. Cela s'est fait conformément au traité de paix international de 1979 et au règlement des longs différends diplomatiques. Ce jour-là, les Égyptiens rendent hommage aux officiers et soldats égyptiens des forces armées égyptiennes et à leurs sacrifices qui ont conduit à la reprise du Sinaï de l'occupation.

Cette journée est également consacrée à la célébration de la beauté du Sinaï qui abrite de nombreuses villes touristiques comme Charm el-cheikh et Dahab le long de la Riviera égyptienne de la mer Rouge, qui sont des destinations populaires pour les Égyptiens et les touristes étrangers.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 avril 2024

Place du drapeau à Taba, où l'ancien président Mohammed Hosni Moubarak a hissé le drapeau après le retour de Taba à la souveraineté égyptienne, en 1988.

1er janvier : le Soudan célèbre 67 ans d’une indépendance qui n’était pas évidente

Le Soudan fête son indépendance le 1er janvier qui est aussi sa fête nationale. Il est né en 1956 de la volonté des Anglais de limiter la puissance de l’Égypte et de la part des Soudanais, de voir partir les Anglais et de ne plus dépendre du Caire. Le pays n’a pas obtenu son indépendance à l’issue d’une guerre coloniale comme beaucoup d’États africains, mais en a déclenché une en devenant indépendant.

L’indépendance du Soudan anglais n’était pas une évidence au milieu du XXe siècle. Le Caire qui secouait la tutelle britannique considérait le pays comme le prolongement de l’Égypte, avec quelques arguments comme la très grande proximité culturelle et religieuse des Égyptiens du sud et des Soudanais du Nord. L’Égypte a toujours considéré que tout se passait au Soudan comme ses affaires intérieures et a toujours favorisé, chez son voisin du sud, les régimes autoritaires.

Le Soudan est né de la volonté des Anglais de limiter la puissance de l’Égypte. L’ensemble des deux pays pèserait aujourd’hui plus de 150 millions d’habitants. En 1953, peu après la libération de l’Égypte de la tutelle britannique, le roi Farouk s’est déclaré roi d’Égypte et du Soudan. Londres qui hésitait a opté pour une émancipation du Soudan et organisé un référendum qui a donné une large majorité en faveur de l’indépendance plutôt qu’un rattachement à l’Égypte. Celle-ci a été effective le 1er janvier 1956. C’est cet anniversaire que célèbre ce Jour de l’Indépendance (عيد استقلال السودان), jour férié qui fait office de fête nationale du Soudan.

Les partisans d’une union avec l’Égypte sont représentés par le Parti unioniste démocratique (DUP). L’un de ses principaux leaders, Mohamed Osman al-Mirghani vient de rentrer à Khartoum, après décennie d’exil au Caire. Cela ne favorisera pas un accord entre les militaires au pouvoir depuis le coup d’État d’octobre 2021 et le gouvernement civil issus de la révolution qui a renversé l’ancien dictateur. Le Caire ne cherche pas à encourager un processus démocratique chez un voisin qu’il considère comme appartenant à son « étranger proche », pour reprendre une formule évoquant une situation comparable. 67 ans après de départ des Anglais, les Soudanais sont toujours en quête de leur indépendance.

Autre singularité, le Soudan, n’a pas obtenu son indépendance à l’issue d’une guerre coloniale comme beaucoup d’États africains, mais au contraire, en a déclenché une en devenant indépendant.

Le Soudan qui est devenu indépendant le 1er janvier 1956, était beaucoup plus étendu qu’aujourd’hui. Les Britanniques qui dominaient la région, avaient en effet pris l’initiative de rassembler en un seul pays des provinces sahéliennes et désertiques du Nord, de culture arabo-musulmanne à la Haute vallée du Nil, chrétienne ou animiste. Cette réunion avait été opérée dix ans plus tôt sans consulter les populations sudistes. En 1956, ils ont vu les colons britanniques remplacés par des administrateurs arabes venus du Nord. Une première guerre d’indépendance a débuté, puis une seconde, qui finalement mènera à l’indépendance d’un Soudan du Sud le 9 juillet 2011, laissant au nord, un Soudan arabo-musulman correspondant à la portion du pays convoité par Le Caire en 1952.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er janvier 2023

La cérémonie officielle qui marqua l'accession à l'indépendance eut lieu le 1er janvier 1956 au Palais du Peuple. Ce jour-là, les drapeaux égyptien et britannique ont été abaissés. Le nouveau drapeau soudanais a été hissé par Ismail al-Azhari, le premier ministre du Soudan.

21 avril : Cham el Nessim, une fête païenne en Égypte

En Égypte, on célèbre Cham el Nessim, une fête très populaire liée à l’arrivée du printemps.

On célèbre Cham el Nessim, une fête très populaire liée à l’arrivée du printemps. C’est un jour férié en Égypte.

Cette année encore, les Égyptiens ne feront pas exception à la règle. Ils vont passer l’essentiel de leur journée à l’extérieur, dans les parcs et jardins, au bord du Nil, à la campagne, pour un immense pique-nique qui va réunir gens de toutes générations et de toutes confessions car chrétiens et musulmans seront à l’unisson de Cham el nessim, qui signifie « respirer le zéphyr ». Car c’est bien la nature que l’on vient célébrer, le retour du printemps, le renouveau en quelque sorte. Ainsi, chaque aliment consommé ce jour a une valeur symbolique : la malana (sorte de laitue) pour l’espoir qu’apporte le printemps, le fassikh (poisson salé et séché au soleil) est réputé apporter fertilité et prospérité. Enfin, les enfants offrent des œufs qu’ils ont décorés, lointain souvenir de l’Égypte ancienne où l’œuf symbolisait le renouveau.

À l’époque, la fête de Shah el-Nessim était célébrée le jour de l’équinoxe de printemps car on pensait que ce jour marquait le commencement de la création. Pharaon passait la nuit précédant la fête à prier avec les prêtres et, dès l’aube, Cham el Nassim devenait une grande fête populaire, à laquelle les Égyptiens participaient, toutes classes confondues. La tradition a perduré en se fixant sur le lundi de Pâques (selon le calendrier julien).

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2025

22 octobre : le soleil illumine le pharaon Ramsès II

Ce matin à l'aube le soleil va pénétrer jusqu'au fond du temple d'Abou Simbel, éclairant la statue de Ramsès II. Ce phénomène ne dure que 24 minutes et ne se produit que deux fois par an : le 22 octobre et le 22 février.

Ce matin à l'aube le soleil va pénétrer jusqu'au fond du temple d'Abou Simbel, éclairant la statue de Ramsès II. Ce phénomène ne dure que 24 minutes et ne se produit que deux fois par an : le 22 octobre et le 22 février. Au fil des ans, il est devenu une attraction touristique majeure, accompagnée de spectacles et de différentes manifestations désignés sous l'appellation de Festival d'Abou Simbel.

Ce phénomène se produisait autrefois les 20 octobre et 20 février ; mais, on se souvient que le temple a été entièrement démonté entre 1966 et 1970 pour éviter d'être noyé dans le lac Nasser. Il a été remonté un peu plus haut, à peu près selon la même orientation, mais en définitive pas totalement.

Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 21 octobre 2020